2013年05月31日

<介護マンガを映画化>認知症の人の仮想世界を・・・

<介護マンガを映画化>認知症の人の仮想世界を描く『ペコロスの母に会いに行く』今秋公開

(CMO 2013/05/28 13:00 配信)

漫画家岡野雄一氏の介護日誌コミック『ペコロスの母に会いに行く』等を原作とした同名の映画が、今秋、全国で公開されることになった。

原作は、長崎出身で在住の岡野氏自身の介護の日々を綴った作品で、還暦を過ぎたバツイチの息子(ペコロス)が、認知症と脳梗塞で施設に入っている母みつえさん(大正12年生まれ)を訪ねていく日々のエピソードを、いとおしくも切なく、ユーモラスに描いている。

認知症が進行していく母親の姿がいとおしくて、タウン誌の片隅にマンガを描き続けた。そして、脳梗塞で倒れた母親がグループホームに入所して7年が経過。週に2度ほど会いに行くだけで、介護から遠いところにいると岡野氏本人は言うが、「それでいいんです。老介護で疲れ、笑いのなくなった人たちにこの本を見せたい」と介護職の人が本を購入してくれるのだという。自費出版から始まり、facebookによる反響で、数ヵ月後には実写の映画化が決まった。しかも、2012年7月に地元の西日本新聞社から刊行された同名の著書も12万部のベストセラーとなり、マスコミでも数多く取り上げられている。

映画では、原子爆弾が落とされた戦後間もない父母の時代や、酒乱だけれども優しく個性的な父と過したペコロス少年時代、そして認知症を発症した母とハゲチャビンになった息子ペコロス、幽霊になった父の現代を織り交ぜて構成するファンタジックな心温まる物語が展開される。

メガホンを取るのは、映画の舞台となる長崎県出身、85歳にして益々精力的な森崎東監督。母親を演じる赤木春恵は89歳にして映画初主演ということになり、世界でも異例のギネス級高齢記録だ。

映画で医療監修をした順天堂大学院 精神・行動科学教授 新井平伊氏は、「認知症の人の心の世界である、現実社会とはかけ離れた世界(仮想的世界)を見事に描いた初めての映画。その世界が、いかに主人公にとって重要かということを周囲が理解し、尊重し、大切にしているところが素晴らしい」と、高く評価している。そして、これまでの映画とはまったく違い、「認知症のより深い適切な理解につながることから、万人にぜひ観て頂きたいと素直に推薦できる」と強いメッセージを送っている。

◎公式ホームページ

http://pecoross.jp/

【CMO編集部 齋藤】

(CMO 2013/05/28 13:00 配信)

漫画家岡野雄一氏の介護日誌コミック『ペコロスの母に会いに行く』等を原作とした同名の映画が、今秋、全国で公開されることになった。

原作は、長崎出身で在住の岡野氏自身の介護の日々を綴った作品で、還暦を過ぎたバツイチの息子(ペコロス)が、認知症と脳梗塞で施設に入っている母みつえさん(大正12年生まれ)を訪ねていく日々のエピソードを、いとおしくも切なく、ユーモラスに描いている。

認知症が進行していく母親の姿がいとおしくて、タウン誌の片隅にマンガを描き続けた。そして、脳梗塞で倒れた母親がグループホームに入所して7年が経過。週に2度ほど会いに行くだけで、介護から遠いところにいると岡野氏本人は言うが、「それでいいんです。老介護で疲れ、笑いのなくなった人たちにこの本を見せたい」と介護職の人が本を購入してくれるのだという。自費出版から始まり、facebookによる反響で、数ヵ月後には実写の映画化が決まった。しかも、2012年7月に地元の西日本新聞社から刊行された同名の著書も12万部のベストセラーとなり、マスコミでも数多く取り上げられている。

映画では、原子爆弾が落とされた戦後間もない父母の時代や、酒乱だけれども優しく個性的な父と過したペコロス少年時代、そして認知症を発症した母とハゲチャビンになった息子ペコロス、幽霊になった父の現代を織り交ぜて構成するファンタジックな心温まる物語が展開される。

メガホンを取るのは、映画の舞台となる長崎県出身、85歳にして益々精力的な森崎東監督。母親を演じる赤木春恵は89歳にして映画初主演ということになり、世界でも異例のギネス級高齢記録だ。

映画で医療監修をした順天堂大学院 精神・行動科学教授 新井平伊氏は、「認知症の人の心の世界である、現実社会とはかけ離れた世界(仮想的世界)を見事に描いた初めての映画。その世界が、いかに主人公にとって重要かということを周囲が理解し、尊重し、大切にしているところが素晴らしい」と、高く評価している。そして、これまでの映画とはまったく違い、「認知症のより深い適切な理解につながることから、万人にぜひ観て頂きたいと素直に推薦できる」と強いメッセージを送っている。

◎公式ホームページ

http://pecoross.jp/

【CMO編集部 齋藤】

2013年05月30日

【特別寄稿】2006年から準備された「軽度者切り」・・・

【特別寄稿】2006年から準備された「軽度者切り」――「事業」と「給付」の差は?

(CMO 2013/05/22 09:00 配信)

大型連休後半の5月5日、「介護保険の『要支援』 見直し検討」(NHKニュース)、「介護保険、軽度者向けサービス見直しへ」(読売新聞)、「厚労省、『軽度』介護の分離検討 切り捨てとの批判も」(共同通信)という報道が相次いだ。

ニュースソースは、4月22日に開かれた社会保障制度改革国民会議(首相官邸、清家篤・会長)の「これまでの国民会議における議論の整理(案)(医療・介護分野)」(第10回資料1)だ。

消費税が2014年度に8%、2015年度に10%と段階的に引き上げられるが、増税分は社会保障に投入することが約束され、あわせて制度全般の見直しを行なうとして国民会議は8月をめどに提言をまとめることにしている。

「整理(案)」では、介護保険について「介護サービスの重点化・効率化が求められており、骨太の方針を示す」として、1)在宅医療の充実、2)利用料の見直し、3)要支援認定者はサービスから事業に移行、4)デイサービスの「重度化予防」重点化、5)特別養護老人ホームは「中重度者」重点化、6)補足給付の見直し、などを並べている。冒頭で紹介した報道は、3)に注目したものだ。

■地域支援事業は要支援者も対象だった

だが、要支援認定者を給付からはずすという構想は、目新しいものではない。

2005年法改正で介護認定は要支援と要介護に分離され、翌年の介護報酬改定では要支援認定者が対象となる介護予防サービスは、人気の高いホームヘルプとデイサービスが月単位の定額料金(介護報酬)となり、利用量は減らされた(ついでに、福祉用具レンタルは要介護1まで利用品目が減らされた)。同時に、介護保険を財源に「地域支援事業」(市区町村事業)が新設され、認定非該当高齢者を対象に介護予防事業が実施されることになった。

2011年法改正では、「地域支援事業」に介護予防・日常生活支援総合事業(以下、総合事業)が新設され、認定非該当者だけでなく、要支援認定者も対象にすることが可能になった。

介護保険制度は、介護認定で「保険事故」が認められなければサービス(法定給付)を利用する権利(受給権)を得ることができない。だが、総合事業については、市区町村の判断で要支援認定者をサービス(給付)からはずせるとしており、要支援認定者の受給権は危うい状況にある。2011年通常国会では「(サービスと総合事業に選択については)利用者の意向を最大限尊重する」との附帯決議があったが、厚生労働省は「利用者の状態像や意向に応じて、市町村(地域包括支援センター)がサービスの提供内容を判断」(みずほ情報総研株式会社『介護予防・日常生活支援総合事業の手引き』2011年度厚生労働省老人保健事業推進費等補助金)としており、効果は薄い。

第5期(2012~2013年度)介護保険事業計画では132保険者が介護予防・日常生活支援総合事業を予定し、すでに27保険者が実施している(5月15日、社会保障審議会介護保険部会〈山崎泰彦・部会長〉第44回資料3「市町村での体制整備・保険者機能関係」より)。なお、第44回介護保険部会では、厚生労働省老健局から「新規の要支援認定者から総合事業に移行している保険者もある」との報告があった。

■「給付抑制」の効果薄い要支援者の給付額

要支援認定を受けた在宅サービス利用者は126万人で、在宅サービス利用者全体の4割を占める(厚生労働省「2011年度介護給付費実態調査の概況」より)。厚生労働省は「認定率の上昇とともに、給付費も増大している」と指摘するが、2010年度の要介護認定者への介護サービス(介護給付)7兆3,920億円に比べて、要支援認定者への介護予防サービス(予防給付)は4,290億円と給付全体の5%に過ぎず、抑制ポイントとする説得力は弱い。ちなみに、総合事業を含む地域支援事業は1,590億円だ。

※「介護予防事業」と「介護予防・日常生活支援総合事業」は介護保険を財源とする市区町村事業。

※2006年段階では「一次予防対象者」は「一般高齢者」、「二次予防対象者」は「特定高齢者」と呼ばれていた。

総合事業は「要支援と自立を行き来するような高齢者には、総合的で切れ目のないサービスを提供」とうたうが、最大の違いは“サービス提供組織”の形態だ。「給付」では指定基準を満たした事業所が介護予防サービスを提供するが、「事業」は市区町村が任意指定するNPO組織などになり、法律で定められた指定基準はない。また、「事業」でホームヘルプ・サービスやデイサービスを利用する場合、重複は認めないとして「給付」は提供されない。第44回介護保険部会では総合事業の担い手となることが期待されるNPO(農協、生協など)の組織力がアピールされたが、「給付」と「事業」の差が明らかになるのは今後になる。

いずれにしても、制度が約束した「受給権」という基本ルールの崩壊が顕在化するのは、8月に予定される国民会議の提言を受け、今秋以降に本格化する介護保険部会の検討にゆだねられる。

小竹雅子(市民福祉情報オフィスハスカップ主宰)

【CMO編集部】

(CMO 2013/05/22 09:00 配信)

大型連休後半の5月5日、「介護保険の『要支援』 見直し検討」(NHKニュース)、「介護保険、軽度者向けサービス見直しへ」(読売新聞)、「厚労省、『軽度』介護の分離検討 切り捨てとの批判も」(共同通信)という報道が相次いだ。

ニュースソースは、4月22日に開かれた社会保障制度改革国民会議(首相官邸、清家篤・会長)の「これまでの国民会議における議論の整理(案)(医療・介護分野)」(第10回資料1)だ。

消費税が2014年度に8%、2015年度に10%と段階的に引き上げられるが、増税分は社会保障に投入することが約束され、あわせて制度全般の見直しを行なうとして国民会議は8月をめどに提言をまとめることにしている。

「整理(案)」では、介護保険について「介護サービスの重点化・効率化が求められており、骨太の方針を示す」として、1)在宅医療の充実、2)利用料の見直し、3)要支援認定者はサービスから事業に移行、4)デイサービスの「重度化予防」重点化、5)特別養護老人ホームは「中重度者」重点化、6)補足給付の見直し、などを並べている。冒頭で紹介した報道は、3)に注目したものだ。

■地域支援事業は要支援者も対象だった

だが、要支援認定者を給付からはずすという構想は、目新しいものではない。

2005年法改正で介護認定は要支援と要介護に分離され、翌年の介護報酬改定では要支援認定者が対象となる介護予防サービスは、人気の高いホームヘルプとデイサービスが月単位の定額料金(介護報酬)となり、利用量は減らされた(ついでに、福祉用具レンタルは要介護1まで利用品目が減らされた)。同時に、介護保険を財源に「地域支援事業」(市区町村事業)が新設され、認定非該当高齢者を対象に介護予防事業が実施されることになった。

2011年法改正では、「地域支援事業」に介護予防・日常生活支援総合事業(以下、総合事業)が新設され、認定非該当者だけでなく、要支援認定者も対象にすることが可能になった。

介護保険制度は、介護認定で「保険事故」が認められなければサービス(法定給付)を利用する権利(受給権)を得ることができない。だが、総合事業については、市区町村の判断で要支援認定者をサービス(給付)からはずせるとしており、要支援認定者の受給権は危うい状況にある。2011年通常国会では「(サービスと総合事業に選択については)利用者の意向を最大限尊重する」との附帯決議があったが、厚生労働省は「利用者の状態像や意向に応じて、市町村(地域包括支援センター)がサービスの提供内容を判断」(みずほ情報総研株式会社『介護予防・日常生活支援総合事業の手引き』2011年度厚生労働省老人保健事業推進費等補助金)としており、効果は薄い。

第5期(2012~2013年度)介護保険事業計画では132保険者が介護予防・日常生活支援総合事業を予定し、すでに27保険者が実施している(5月15日、社会保障審議会介護保険部会〈山崎泰彦・部会長〉第44回資料3「市町村での体制整備・保険者機能関係」より)。なお、第44回介護保険部会では、厚生労働省老健局から「新規の要支援認定者から総合事業に移行している保険者もある」との報告があった。

■「給付抑制」の効果薄い要支援者の給付額

要支援認定を受けた在宅サービス利用者は126万人で、在宅サービス利用者全体の4割を占める(厚生労働省「2011年度介護給付費実態調査の概況」より)。厚生労働省は「認定率の上昇とともに、給付費も増大している」と指摘するが、2010年度の要介護認定者への介護サービス(介護給付)7兆3,920億円に比べて、要支援認定者への介護予防サービス(予防給付)は4,290億円と給付全体の5%に過ぎず、抑制ポイントとする説得力は弱い。ちなみに、総合事業を含む地域支援事業は1,590億円だ。

※「介護予防事業」と「介護予防・日常生活支援総合事業」は介護保険を財源とする市区町村事業。

※2006年段階では「一次予防対象者」は「一般高齢者」、「二次予防対象者」は「特定高齢者」と呼ばれていた。

総合事業は「要支援と自立を行き来するような高齢者には、総合的で切れ目のないサービスを提供」とうたうが、最大の違いは“サービス提供組織”の形態だ。「給付」では指定基準を満たした事業所が介護予防サービスを提供するが、「事業」は市区町村が任意指定するNPO組織などになり、法律で定められた指定基準はない。また、「事業」でホームヘルプ・サービスやデイサービスを利用する場合、重複は認めないとして「給付」は提供されない。第44回介護保険部会では総合事業の担い手となることが期待されるNPO(農協、生協など)の組織力がアピールされたが、「給付」と「事業」の差が明らかになるのは今後になる。

いずれにしても、制度が約束した「受給権」という基本ルールの崩壊が顕在化するのは、8月に予定される国民会議の提言を受け、今秋以降に本格化する介護保険部会の検討にゆだねられる。

小竹雅子(市民福祉情報オフィスハスカップ主宰)

【CMO編集部】

2013年05月29日

地域包括、地域ケア会議はこのままでいいのか?

<社保審レポ(2)>地域包括、地域ケア会議はこのままでいいのか?

(CMO 2013/05/17 11:00 配信)

5月15日に開かれた第44回社会保障審議会介護保険部会では、地域包括支援センターや地域ケア会議についても、さまざまな意見が挙がった。

地域包括支援センターは、現在4,328カ所設置され、サブセンター・ブランチをあわせると7,072カ所になる。ここで課題となっているのが、4分の1の地域包括支援センターが「業務量が過大」と認識していること約半数の地域包括支援センターが「地域支援ネットワークを活かしたケアマネ支援をしていない」と回答していることだ、。ちなみに、業務量過大の内訳は、「総合相談支援業務」21.2%、「要支援者の予防ケアマネジメント」20.7%、「二次予防事業対象者の予防ケアマネジメント」17.7%。

一方、地域ケア会議について、厚生労働省担当者は、2012年6月現在で1,202の保険者で実施されているものの、その主催者、会議の内容、参加者などはさまざまで、個別ケースの検討を基本としている会議は多くない現状にあると説明。

淑徳大学総合福祉学部教授の結城康博委員は、まず、地域包括支援センターについては、「『要支援者の予防ケアマネジメント』の業務を、通常の居宅介護支援業務に戻し(平成18年3月末時の状態)、例外的にわずかなケースのみ『要支援』『要介護』のケアマネジメント業務を担当できるシステムに変更すべき」と主張。地域ケア会議については、「コンセプトには賛同できるが、利用者不在の懸念を抱く。特に、個別ケースの支援会議では、実際の利用者状況を把握しているのはケアマネジャーのみの場合も少なくない。むしろ、ケアマネジャーを中心とした『サービス担当者会議』の充実・見直しが必要」と訴えた。

日本看護協会常任理事の齊藤訓子委員は、「地域包括支援センターに対して期待はますます大きくなる一方で、予防のマネジメントで手一杯になっているが、このままでいいのか? 設置の仕方、センター間の役割分担について検討すべきではないか」と、疑問を投げかけた。

医療法人真正会理事長の齊藤正身委員は、4分の1の地域包括支援センターが「業務過大」と認識しているという結果について、「もっと多くのセンターがしんどいと思っているのではないか?」と述べ、「地域包括支援センターがこんなにいろいろな機能を担えるのか? 均質化のための方策を採らなければいけない」と指摘。また、地域包括支援センターの業務は、要支援者と二次予防事業対象者のケアマネジメント業務を合わせて約4割に上るという結果に対して、「リハビリスタッフや栄養士などの専門職のサポートで成り立っている。サポートする体制も考える必要があるのではないか」とコメントした。

また、UAゼンセン日本介護クラフトユニオン顧問・政策主幹の河原四良委員は、地域ケア会議の運営について2点指摘。一つは、「会議を主催する市町村、参加する従業員の間に、“指導する側”と“指導される側”という格差がある。対等な関係がまず必要ではないか」ということ。2つ目は、「地域ケア会議で話し合われた内容を、現場で働く人にフィードバックする仕組みをぜひつくってほしい」。

次回の介護保険部会は6月6日に予定されており、「在宅サービス」「施設サービス」「介護人材の確保」「認知症施策」について話し合う予定だ。

◎厚生労働省

http://www.mhlw.go.jp/

■関連記事

<社保審レポ(1)>自立支援の効果ない予防サービスは分離も視野に

【CMO編集部 橋口】

(CMO 2013/05/17 11:00 配信)

5月15日に開かれた第44回社会保障審議会介護保険部会では、地域包括支援センターや地域ケア会議についても、さまざまな意見が挙がった。

地域包括支援センターは、現在4,328カ所設置され、サブセンター・ブランチをあわせると7,072カ所になる。ここで課題となっているのが、4分の1の地域包括支援センターが「業務量が過大」と認識していること約半数の地域包括支援センターが「地域支援ネットワークを活かしたケアマネ支援をしていない」と回答していることだ、。ちなみに、業務量過大の内訳は、「総合相談支援業務」21.2%、「要支援者の予防ケアマネジメント」20.7%、「二次予防事業対象者の予防ケアマネジメント」17.7%。

一方、地域ケア会議について、厚生労働省担当者は、2012年6月現在で1,202の保険者で実施されているものの、その主催者、会議の内容、参加者などはさまざまで、個別ケースの検討を基本としている会議は多くない現状にあると説明。

淑徳大学総合福祉学部教授の結城康博委員は、まず、地域包括支援センターについては、「『要支援者の予防ケアマネジメント』の業務を、通常の居宅介護支援業務に戻し(平成18年3月末時の状態)、例外的にわずかなケースのみ『要支援』『要介護』のケアマネジメント業務を担当できるシステムに変更すべき」と主張。地域ケア会議については、「コンセプトには賛同できるが、利用者不在の懸念を抱く。特に、個別ケースの支援会議では、実際の利用者状況を把握しているのはケアマネジャーのみの場合も少なくない。むしろ、ケアマネジャーを中心とした『サービス担当者会議』の充実・見直しが必要」と訴えた。

日本看護協会常任理事の齊藤訓子委員は、「地域包括支援センターに対して期待はますます大きくなる一方で、予防のマネジメントで手一杯になっているが、このままでいいのか? 設置の仕方、センター間の役割分担について検討すべきではないか」と、疑問を投げかけた。

医療法人真正会理事長の齊藤正身委員は、4分の1の地域包括支援センターが「業務過大」と認識しているという結果について、「もっと多くのセンターがしんどいと思っているのではないか?」と述べ、「地域包括支援センターがこんなにいろいろな機能を担えるのか? 均質化のための方策を採らなければいけない」と指摘。また、地域包括支援センターの業務は、要支援者と二次予防事業対象者のケアマネジメント業務を合わせて約4割に上るという結果に対して、「リハビリスタッフや栄養士などの専門職のサポートで成り立っている。サポートする体制も考える必要があるのではないか」とコメントした。

また、UAゼンセン日本介護クラフトユニオン顧問・政策主幹の河原四良委員は、地域ケア会議の運営について2点指摘。一つは、「会議を主催する市町村、参加する従業員の間に、“指導する側”と“指導される側”という格差がある。対等な関係がまず必要ではないか」ということ。2つ目は、「地域ケア会議で話し合われた内容を、現場で働く人にフィードバックする仕組みをぜひつくってほしい」。

次回の介護保険部会は6月6日に予定されており、「在宅サービス」「施設サービス」「介護人材の確保」「認知症施策」について話し合う予定だ。

◎厚生労働省

http://www.mhlw.go.jp/

■関連記事

<社保審レポ(1)>自立支援の効果ない予防サービスは分離も視野に

【CMO編集部 橋口】

2013年05月28日

予防サービスは本当に自立支援に効果がないのか

<社保審レポ(1)>予防サービスは本当に自立支援に効果がないのか

(CMO 2013/05/17 09:00 配信)

厚生労働省は、5月15日、第44回社会保障審議会介護保険部会を開催した。

この日の回と次回の同部会では、地域包括ケアシステムの構築、介護保険制度の持続可能性の確保にむけて、これまでの議論、4月22日の社会保障制度改革国民会議で提示された議論の整理(医療・介護分野)の記載内容をふまえて、網羅的な意見交換を行うこととし、この日は、以下の項目について各委員から意見が挙がった。

(1)市町村での体制整備・保険者機能関係

・地域包括支援センター

・地域ケア会議

・在宅医療・介護の連携の推進

・生活支援・介護予防

・介護保険事業計画

・「見える化」の推進

(2)制度関係

・第1号被保険者の保険料

・利用者負担

・補足給付(低所得者の食費・居住費の負担軽減)

・介護納付金の総報酬割

なかでも、意見が集中したのが、「生活支援・介護予防」の部分だ。これについては、社会保障制度改革国民会議で、「軽度の高齢者は、見守り・配食等の生活支援が中心であり、要支援者の介護給付範囲を適正化すべき。具体的には、保険給付から地域包括ケア計画と一体となった事業に移行し、ボランティア、NPOなどを活用し柔軟・効率的に実施すべき」と指摘されていた。また、新聞各紙でも、「『要支援』の分離検討」といった見出しが躍っていた。

これに対し、委員からは、「効果を検証すべき」という声が多く挙がった。

UAゼンセン日本介護クラフトユニオン顧問・政策主幹の河原四良委員は、“働く者の立場から”と前置きし、「給付範囲の適正化について話す前に、提供しているサービスが自立支援になっているのか、検証する必要がある。自立支援につながっていないサービスがあれば、思い切って介護保険から外すべき。利用者からも働く側からも納得を得るには、財源からの議論ではなく、『自立』に寄与しているかという観点で議論をすべき」と主張。一般的にはホームヘルパーに対して家政婦というイメージがいまだに拭えない現状を鑑み、“自立支援につながっているサービス”を精査することで、働く側にとっても納得感を得られるのではないかと指摘した。

日本看護協会常任理事の齊藤訓子委員も、「効果についてもう少しデータが出ないと、判断がつかないのではないか?」と指摘。

日本介護福祉士会名誉会長の田中雅子委員は、社会保障制度改革国民会議の指摘に対し、「生活支援が中心であれば、自立に効果がないと言いたいのか?」と疑問を呈し、「これまでに予防給付に対して、介護予防サービス計画がつくられ、すでにデータが集まっているはず。当事者がどうなったのか、示すべき。一律に、予防給付が財源を圧迫しているという議論は納得いかない」と意見した。

また、民間介護事業推進委員会代表委員の山本敏幸委員は、2011年に行った、生協の介護予防訪問介護サービスに関する調査結果を紹介し、37%が「利用者がヘルパーと共に実施」、18%が「ヘルパー単独で実施し、利用者は別の作業を実施」と回答していること、さらに、90%の利用者が「心身状態が維持・改善した」と回答していることを明らかにした。こうした結果に対し、山本委員は、「介護予防の効果があることがアンケートからもわかる。生活リハビリという視点で行われており、悪化を防げている。効果があるサービスは(介護保険に)残すべき」と主張した。

――社保審レポ(2)へ続く

◎厚生労働省

http://www.mhlw.go.jp/

【CMO編集部 橋口】

(CMO 2013/05/17 09:00 配信)

厚生労働省は、5月15日、第44回社会保障審議会介護保険部会を開催した。

この日の回と次回の同部会では、地域包括ケアシステムの構築、介護保険制度の持続可能性の確保にむけて、これまでの議論、4月22日の社会保障制度改革国民会議で提示された議論の整理(医療・介護分野)の記載内容をふまえて、網羅的な意見交換を行うこととし、この日は、以下の項目について各委員から意見が挙がった。

(1)市町村での体制整備・保険者機能関係

・地域包括支援センター

・地域ケア会議

・在宅医療・介護の連携の推進

・生活支援・介護予防

・介護保険事業計画

・「見える化」の推進

(2)制度関係

・第1号被保険者の保険料

・利用者負担

・補足給付(低所得者の食費・居住費の負担軽減)

・介護納付金の総報酬割

なかでも、意見が集中したのが、「生活支援・介護予防」の部分だ。これについては、社会保障制度改革国民会議で、「軽度の高齢者は、見守り・配食等の生活支援が中心であり、要支援者の介護給付範囲を適正化すべき。具体的には、保険給付から地域包括ケア計画と一体となった事業に移行し、ボランティア、NPOなどを活用し柔軟・効率的に実施すべき」と指摘されていた。また、新聞各紙でも、「『要支援』の分離検討」といった見出しが躍っていた。

これに対し、委員からは、「効果を検証すべき」という声が多く挙がった。

UAゼンセン日本介護クラフトユニオン顧問・政策主幹の河原四良委員は、“働く者の立場から”と前置きし、「給付範囲の適正化について話す前に、提供しているサービスが自立支援になっているのか、検証する必要がある。自立支援につながっていないサービスがあれば、思い切って介護保険から外すべき。利用者からも働く側からも納得を得るには、財源からの議論ではなく、『自立』に寄与しているかという観点で議論をすべき」と主張。一般的にはホームヘルパーに対して家政婦というイメージがいまだに拭えない現状を鑑み、“自立支援につながっているサービス”を精査することで、働く側にとっても納得感を得られるのではないかと指摘した。

日本看護協会常任理事の齊藤訓子委員も、「効果についてもう少しデータが出ないと、判断がつかないのではないか?」と指摘。

日本介護福祉士会名誉会長の田中雅子委員は、社会保障制度改革国民会議の指摘に対し、「生活支援が中心であれば、自立に効果がないと言いたいのか?」と疑問を呈し、「これまでに予防給付に対して、介護予防サービス計画がつくられ、すでにデータが集まっているはず。当事者がどうなったのか、示すべき。一律に、予防給付が財源を圧迫しているという議論は納得いかない」と意見した。

また、民間介護事業推進委員会代表委員の山本敏幸委員は、2011年に行った、生協の介護予防訪問介護サービスに関する調査結果を紹介し、37%が「利用者がヘルパーと共に実施」、18%が「ヘルパー単独で実施し、利用者は別の作業を実施」と回答していること、さらに、90%の利用者が「心身状態が維持・改善した」と回答していることを明らかにした。こうした結果に対し、山本委員は、「介護予防の効果があることがアンケートからもわかる。生活リハビリという視点で行われており、悪化を防げている。効果があるサービスは(介護保険に)残すべき」と主張した。

――社保審レポ(2)へ続く

◎厚生労働省

http://www.mhlw.go.jp/

【CMO編集部 橋口】

2013年05月24日

♡映画紹介♡

こんにちは(*^_^*) ふくえん熊本 平田です

今日も朝からカンカン照りのお天気になりました

でも相変わらず大気汚染(PM2.5)が酷く、空気がよどんでる感じがします。

外出時はマスクが必要ですね・・・!!でもあまり効き目がないという噂も・・・

もう三日連続テレビで大気汚染基準値を超える?とテロップで出ています。

これも人間がした災いなんでしょうね

さて気分をガラッと変えて、今日は面白そうな映画が31日公開されるので

紹介したいと思います(^_-)-☆

トム・クルーズ主演の「オブリビオン」

エイリアン“スカヴ”の侵略を食い止めたものの、その戦いによって地球が半壊してから60年。

生き残った者たちがほかの惑星へと移住してしまった中、ジャック・ハーパー(トム・クルーズ)だけが

地球に残って上空から偵察していた。

パトロールに向かっていた彼は、誰一人として生存しているわけがないエリアで何者かの

襲撃を受けてしまう。混乱するジャックの前に現れたのは、ビーチ(モーガン・フリーマン)

という謎の男。

彼との遭遇を機に、ジャックは地球、人類、そして自身の運命を担う冒険に出ることに。

『ミッション:インポッシブル』シリーズなどのトム・クルーズ主演によるSF大作。

エイリアンの襲撃で半壊して捨てられた地球を監視していた男が、謎めいた人物との遭遇を機に

自身と地球の運命を左右する事態に巻き込まれていく。

『トロン:レガシー』で注目を浴びたジョセフ・コシンスキーが監督を務め、名優モーガン・フリーマン、

『007/慰めの報酬』のオルガ・キュリレンコら、実力派たちが脇を固めている。

壮大かつ予測不可能なストーリーに加えて、半壊した地球の鮮烈なビジュアルからも目が離せない。

まだまだSF映画が好きな私ですが、SFにトム・クルーズが主演するのも又見ものかな~~と

思うので、是非見てみたいと思います(^_^)v

トム・クルーズと言えば、最近では”ミッション:インポッシブル”ですが、昔では

”トップガン”や”ハスラー2” ”レインマン” ”カクテル”‥など

個人的には”カクテル”のトム・クルーズは素敵でしたね・・

ではこの辺で・・・

これから暑い夏!!映画館で涼みに行かれては如何でしょうか・・・?(^。^)y-.。o○

今日も朝からカンカン照りのお天気になりました

でも相変わらず大気汚染(PM2.5)が酷く、空気がよどんでる感じがします。

外出時はマスクが必要ですね・・・!!でもあまり効き目がないという噂も・・・

もう三日連続テレビで大気汚染基準値を超える?とテロップで出ています。

これも人間がした災いなんでしょうね

さて気分をガラッと変えて、今日は面白そうな映画が31日公開されるので

紹介したいと思います(^_-)-☆

トム・クルーズ主演の「オブリビオン」

エイリアン“スカヴ”の侵略を食い止めたものの、その戦いによって地球が半壊してから60年。

生き残った者たちがほかの惑星へと移住してしまった中、ジャック・ハーパー(トム・クルーズ)だけが

地球に残って上空から偵察していた。

パトロールに向かっていた彼は、誰一人として生存しているわけがないエリアで何者かの

襲撃を受けてしまう。混乱するジャックの前に現れたのは、ビーチ(モーガン・フリーマン)

という謎の男。

彼との遭遇を機に、ジャックは地球、人類、そして自身の運命を担う冒険に出ることに。

『ミッション:インポッシブル』シリーズなどのトム・クルーズ主演によるSF大作。

エイリアンの襲撃で半壊して捨てられた地球を監視していた男が、謎めいた人物との遭遇を機に

自身と地球の運命を左右する事態に巻き込まれていく。

『トロン:レガシー』で注目を浴びたジョセフ・コシンスキーが監督を務め、名優モーガン・フリーマン、

『007/慰めの報酬』のオルガ・キュリレンコら、実力派たちが脇を固めている。

壮大かつ予測不可能なストーリーに加えて、半壊した地球の鮮烈なビジュアルからも目が離せない。

まだまだSF映画が好きな私ですが、SFにトム・クルーズが主演するのも又見ものかな~~と

思うので、是非見てみたいと思います(^_^)v

トム・クルーズと言えば、最近では”ミッション:インポッシブル”ですが、昔では

”トップガン”や”ハスラー2” ”レインマン” ”カクテル”‥など

個人的には”カクテル”のトム・クルーズは素敵でしたね・・

ではこの辺で・・・

これから暑い夏!!映画館で涼みに行かれては如何でしょうか・・・?(^。^)y-.。o○

2013年05月22日

テニス体験♡

こんにちは(^_^)v ふくえん熊本 平田です

今日も凄くお天気がいいのですが、最近は青い空が中々見れなくなりました。

今朝も大気汚染(pm2.5)基準値より高いとテレビのテロップに出てきました。

そのせいなのか分かりませんが、鼻はムズムズし気分があまり優れない感じです

元気なんですが、やっぱりこの暑さに今体力がついて行ってません(>_<)

どうにか・・・しなくちゃ!!です

ところで、先日友人に誘われてスポーツジムのテニススクールに一時間体験を

して来ました

テニス自体は初めてですが、見よう見まねでラケットを振ったら空振りすることなく

ボールを跳ね返す事が出来ました

学生時代はスポーツは得意だったので、何とか出来るだろう、、、とは思ってましたが(自信過剰?)

終了する10分ぐらいまえから腕に筋肉痛が・・・まだまだ若い??ということですかね(^.^)

その日は寝る前に軽くストレッチをして休んだので、明日に響くことなく大丈夫でした

今後、テニススクールに入る予定はないけど体を動かす事はいいですね

次は自分にあったフィットネスで汗をかいて今年の夏を乗り切りたいと思います

最後にテニス繋がりでイケメンの錦織 圭君のテニススタイルをご覧あそばせ

今日も凄くお天気がいいのですが、最近は青い空が中々見れなくなりました。

今朝も大気汚染(pm2.5)基準値より高いとテレビのテロップに出てきました。

そのせいなのか分かりませんが、鼻はムズムズし気分があまり優れない感じです

元気なんですが、やっぱりこの暑さに今体力がついて行ってません(>_<)

どうにか・・・しなくちゃ!!です

ところで、先日友人に誘われてスポーツジムのテニススクールに一時間体験を

して来ました

テニス自体は初めてですが、見よう見まねでラケットを振ったら空振りすることなく

ボールを跳ね返す事が出来ました

学生時代はスポーツは得意だったので、何とか出来るだろう、、、とは思ってましたが(自信過剰?)

終了する10分ぐらいまえから腕に筋肉痛が・・・まだまだ若い??ということですかね(^.^)

その日は寝る前に軽くストレッチをして休んだので、明日に響くことなく大丈夫でした

今後、テニススクールに入る予定はないけど体を動かす事はいいですね

次は自分にあったフィットネスで汗をかいて今年の夏を乗り切りたいと思います

最後にテニス繋がりでイケメンの錦織 圭君のテニススタイルをご覧あそばせ

2013年05月20日

☆母の日☆

こんにちは(^_-) ふくえん熊本 平田です

昨日は雨が降り少しは涼しく感じましたが、今日は雨あがりの晴れ!!!

湿気を含みジメジメしたお天気です

これから先、今年もバテないように体を動かして汗をかいて・・・運動・運動ヽ(^o^)丿

所で、先週日曜日(5/12日)は”母の日”でしたね

日頃から家族の為に食事作りや洗濯、掃除‥など黙々とこなしながら

頑張ってるお母さんに与えられる『♡母の日♡』

今年も娘から大好きなブルーマウンテン珈琲とバンホーテンココアが送って来ました。

それに何故かウイスキーボンボンのチョコまで入ってたんですが・・・(^_^;)

私がとってもチョコ大好きだからでしょう・・・ね

でも一番嬉しかったのは、珈琲と一緒に添えてあった娘からのお手紙です

珈琲を味わいながら、感動の涙がポロリ・・・(鬼の眼にも涙?)かも・・・

ゴールデンウィークに逢ったばかりだけど、又また車をちょっと飛ばして逢いに

行きたくなっちゃいそうです

親子ながらも、時には女同士として話が尽きず何時間でも話してる変な母と娘なのかも・・・ですね

しかしながら・・・今年の母の日は大波乱がおき、何と・・息子からも

”はい!これ・・”って置物のプレゼントがありました

私も平静を装ってましたが、「はい!これ。」ではなく、「お母さん!いつも有難う」ぐらい

言えよ!!!て感じでした

成人してもまだまだ照れくさいのか・・・どんくさいのか・・

とにかく、私にとってはビックリさせられた母の日になりました(^_^)v

昨日は雨が降り少しは涼しく感じましたが、今日は雨あがりの晴れ!!!

湿気を含みジメジメしたお天気です

これから先、今年もバテないように体を動かして汗をかいて・・・運動・運動ヽ(^o^)丿

所で、先週日曜日(5/12日)は”母の日”でしたね

日頃から家族の為に食事作りや洗濯、掃除‥など黙々とこなしながら

頑張ってるお母さんに与えられる『♡母の日♡』

今年も娘から大好きなブルーマウンテン珈琲とバンホーテンココアが送って来ました。

それに何故かウイスキーボンボンのチョコまで入ってたんですが・・・(^_^;)

私がとってもチョコ大好きだからでしょう・・・ね

でも一番嬉しかったのは、珈琲と一緒に添えてあった娘からのお手紙です

珈琲を味わいながら、感動の涙がポロリ・・・(鬼の眼にも涙?)かも・・・

ゴールデンウィークに逢ったばかりだけど、又また車をちょっと飛ばして逢いに

行きたくなっちゃいそうです

親子ながらも、時には女同士として話が尽きず何時間でも話してる変な母と娘なのかも・・・ですね

しかしながら・・・今年の母の日は大波乱がおき、何と・・息子からも

”はい!これ・・”って置物のプレゼントがありました

私も平静を装ってましたが、「はい!これ。」ではなく、「お母さん!いつも有難う」ぐらい

言えよ!!!て感じでした

成人してもまだまだ照れくさいのか・・・どんくさいのか・・

とにかく、私にとってはビックリさせられた母の日になりました(^_^)v

2013年05月18日

田村厚労大臣、記者会見で「軽度者外し」について言及

<介護保険の未来>田村厚労大臣、記者会見で「軽度者外し」について言及

(CMO 2013/05/11 09:00 配信)

5月7日、田村厚生労働相は、定例記者会見で、介護保険の、いわゆる軽度者(要支援1・2)外しについて言及した。

介護保険財政から、要支援1・2対象者へのサービスを除外し、自治体の地域支援事業でやってはどうかという意見が社会保障制度改革国民会議の場で議論された。先に開催された社会保障審議会介護保険部会でも、複数の委員が今後の介護保険財政を鑑みても、地域支援事業への移行に賛成する意向をみせていた。

記者会見の場で田村厚労大臣は、「そういう御議論があることも承知しておりますし、以前からそういう御議論というのは何度も出てきている話でございます。一方で、今まで介護保険の中で介護給付という形でやっておった部分もあるわけでございまして、それをですね、いきなり地域という話になりますと、なかなかそういうような受け皿ができるのかどうか。基本的に業者だけではなくてNPOでありますとか、いろいろなところが介在をしていただくことが一応基本的な考え方の中にありますから、受け皿がないのにですね、いきなり事業をそちらの方に移していくということになればですね、これはかなり地域によって差が出てくるわけでありますから、そこのところも勘案しなければいけないというふうに思いますので、これから御議論をしっかりいただく中においてですね、どうするか検討の上、最終的に方向性を決めていきたい、このように思っております」と発言。

つまり、そうした議論があったことは認めたが、実現については時期尚早で、これから社保審などでの議論で検討していく旨を示した。

また、「軽度者外し」が、一部マスコミで決定事項のように扱われたことについては、「審議会の中でそういう御議論があるということを承知した上でですね、いつからやるかというよりも、まずやれるような受け皿が整うのか、それから当然サービスを受けられる高齢者の方々の御意見もやっぱりお聞きをしていかなきゃならんという話だというふうに思います。いずれにしましてもこれ、介護報酬の改定に絡んでくる話にもなりますから、少なくともそれを見ながらの話になってくると思いますから、決定したわけでもございませんし、今まだ検討、御議論をいただいた上で検討していく、またさらに関係者の方々の御意見もお伺いするというような段階でございます」と、重ねて、受け皿の問題を指摘し、時間をかけて議論していくことを明言した。

【CMO編集部 樋口】

(CMO 2013/05/11 09:00 配信)

5月7日、田村厚生労働相は、定例記者会見で、介護保険の、いわゆる軽度者(要支援1・2)外しについて言及した。

介護保険財政から、要支援1・2対象者へのサービスを除外し、自治体の地域支援事業でやってはどうかという意見が社会保障制度改革国民会議の場で議論された。先に開催された社会保障審議会介護保険部会でも、複数の委員が今後の介護保険財政を鑑みても、地域支援事業への移行に賛成する意向をみせていた。

記者会見の場で田村厚労大臣は、「そういう御議論があることも承知しておりますし、以前からそういう御議論というのは何度も出てきている話でございます。一方で、今まで介護保険の中で介護給付という形でやっておった部分もあるわけでございまして、それをですね、いきなり地域という話になりますと、なかなかそういうような受け皿ができるのかどうか。基本的に業者だけではなくてNPOでありますとか、いろいろなところが介在をしていただくことが一応基本的な考え方の中にありますから、受け皿がないのにですね、いきなり事業をそちらの方に移していくということになればですね、これはかなり地域によって差が出てくるわけでありますから、そこのところも勘案しなければいけないというふうに思いますので、これから御議論をしっかりいただく中においてですね、どうするか検討の上、最終的に方向性を決めていきたい、このように思っております」と発言。

つまり、そうした議論があったことは認めたが、実現については時期尚早で、これから社保審などでの議論で検討していく旨を示した。

また、「軽度者外し」が、一部マスコミで決定事項のように扱われたことについては、「審議会の中でそういう御議論があるということを承知した上でですね、いつからやるかというよりも、まずやれるような受け皿が整うのか、それから当然サービスを受けられる高齢者の方々の御意見もやっぱりお聞きをしていかなきゃならんという話だというふうに思います。いずれにしましてもこれ、介護報酬の改定に絡んでくる話にもなりますから、少なくともそれを見ながらの話になってくると思いますから、決定したわけでもございませんし、今まだ検討、御議論をいただいた上で検討していく、またさらに関係者の方々の御意見もお伺いするというような段階でございます」と、重ねて、受け皿の問題を指摘し、時間をかけて議論していくことを明言した。

【CMO編集部 樋口】

2013年05月17日

厚労相、介護保険「軽度」見直しに慎重姿勢-地域格差を懸念

(医療介護CBニュース 5月7日(火)13時0分配信)

要介護認定で「要支援」と判定された軽度の高齢者に対するサービスを、介護保険給付から市町村事業へ移行させることが社会保障制度改革国民会議で提案されたことについて、田村憲久厚生労働相は7日の閣議後の記者会見で、「受け皿がないのに事業を移していくと、地域によって(サービスの質に)差が出てくる」と述べ、慎重な姿勢を示した。

その上で田村厚労相は、市町村事業に移行させるには、地域で受け皿が整うかどうかを見極めたり、サービスを受ける高齢者の意見を聞いたりする必要があるとの認識を表明。「いずれにしても介護報酬の改定に絡む話。(社会保障審議会などで)ご議論いただいた上で検討していく」と述べた。

市町村事業への移行は、増加が続く介護保険給付費の抑制が狙い。国民会議が4月の論点整理で、「軽度の高齢者は、見守り・配食等の生活支援が中心であり、要支援者の介護給付範囲を適正化すべき」と提起している。

■70-74歳の医療費負担、年度途中の変更も

田村厚労相はまた、70―74歳の医療費の負担割合が予算措置で1割に抑えられていることについて、「できる限り早く本則(の2割)に戻していきたい」との考えを改めて示した。変更の時期については、「今年度途中で2割負担に戻すことは、予算を執行しないという話になる。その制約はあるが、やれないことはない」と述べ、年度途中での変更の可能性を示唆した。【高崎慎也】

要介護認定で「要支援」と判定された軽度の高齢者に対するサービスを、介護保険給付から市町村事業へ移行させることが社会保障制度改革国民会議で提案されたことについて、田村憲久厚生労働相は7日の閣議後の記者会見で、「受け皿がないのに事業を移していくと、地域によって(サービスの質に)差が出てくる」と述べ、慎重な姿勢を示した。

その上で田村厚労相は、市町村事業に移行させるには、地域で受け皿が整うかどうかを見極めたり、サービスを受ける高齢者の意見を聞いたりする必要があるとの認識を表明。「いずれにしても介護報酬の改定に絡む話。(社会保障審議会などで)ご議論いただいた上で検討していく」と述べた。

市町村事業への移行は、増加が続く介護保険給付費の抑制が狙い。国民会議が4月の論点整理で、「軽度の高齢者は、見守り・配食等の生活支援が中心であり、要支援者の介護給付範囲を適正化すべき」と提起している。

■70-74歳の医療費負担、年度途中の変更も

田村厚労相はまた、70―74歳の医療費の負担割合が予算措置で1割に抑えられていることについて、「できる限り早く本則(の2割)に戻していきたい」との考えを改めて示した。変更の時期については、「今年度途中で2割負担に戻すことは、予算を執行しないという話になる。その制約はあるが、やれないことはない」と述べ、年度途中での変更の可能性を示唆した。【高崎慎也】

2013年05月16日

<社保審レポ(2)>「軽度者外し」「応能負担」など・・・

<社保審レポ(2)>「軽度者外し」「応能負担」など介護政策の「暗い未来」を多くの委員が指摘

(CMO 2013/05/08 11:00 配信)

第43回社会保障審議会介護保険部会レポ―ト、後半は、社保審委員がそれぞれ自らの立場から、国民会議での議論の報告書に対して、意見や所感を述べた。今回は、その発言から主な内容を紹介する。

■「軽度者外し」や「リハビリで改善」に異論が多出!

勝田登志子委員(認知症の人と家族の会副代表理事)は、「国民会議ではさまざまな専門家や職能団体からの聞き取りを行っているが、利用者からの聞き取りが全くない。サービス提供事業者からの視点も欠けている」と、そもそも国民会議の報告書自体が片手落ちであることを指摘。

それに対して、老健局の原局長は、「国民会議の議論は、検討項目について出された意見の要旨を報告したもの。今後、少子化、年金の議論に取り掛かり、その後医療に戻る予定。

大きな方向は国民会議で行い、具体的内容はそれぞれの部会で話し合う」と、利用者などのヒアリングは、社会保障審議会の部会、分科会で行われることを示唆した。

斎藤秀樹委員(全国老人クラブ連合会理事・事務局長)は、国民会議の報告書に、介護給付からの軽度者除外を示唆する文言があることを受け、「軽度者を除外すれば、地域格差がますます広がる」と発言。また、「デイサービスは重度化予防に効果のある給付に重点化」という報告を受け、「利用者にとっては現状維持だけでも大変なのに、改善することは厳しい」と述べた。

斎藤正身委員(医療法人真正会理事長)も、「リハビリの効果に“改善”を求めるのは無理がある。高齢者はリハビリ病院で限界まで頑張って、家に戻ってくる。そんな人たちに“これ以上よくなれ”というのは……。デイの役割はリハビリではなく、多目的であることが大切。フォーマルなサービスだけで改善まで求められるのは厳しい」と、リハビリ効果に過剰に期待している報告書に異議を述べた。

結城康博委員(淑徳大学総合福祉学部教授)は、「国民会議では、介護は真剣に議論されていない。軽度者の位置づけは、要支援と要介護1は症状の違いは微妙だが、サービス面ではかなり違う。自己負担割合の問題では、医療と介護保険では、そもそも利用期間が異なる。私は、介護保険は半分福祉だと思っている」と持論を述べた。

久保田政一委員(日本経済団体連合会専務理事)は、「軽度者外し」に対して、財政面を憂慮し、「財政は限界にきている。高齢者がすべて弱者というわけではないのだから、軽度者は地域(支援事業)に移行してはどうか」と経済人らしい意見を述べた。

■医療介護の未来は暗く、夢がない?

大西秀人委員(全国市長会介護保険対策当別委員会委員長・高松市長)は、保険者としての立場から、「保険料が現状の4700円から5800円になって、本当にそれでいいのか。抜本的な改正がないと持続可能な制度にはならない。現実的に、もっと突っ込んだ議論が必要」と、介護保険料の高騰を危惧。また、収入に応じた応能負担については、「利用者の資産をどうやって調べるのか。市町村の負担が大きくなるだけ」と現実には実現困難であることを指摘した。

高杉敬久委員(日本医師会常任理事)は、「この報告書を見る限り、(医療・福祉には)将来の夢がない。先の未来を描けない」と、超高齢社会や財政逼迫に、制度が追いつけていない現状を指摘した。

河原四良委員(UAゼンセン日本介護クラフトユニオン顧問・政策主幹)は、「この改革は、誰もが痛みを伴う。しかし、介護業界はこれから働く人の取り合いになるのに、この報告書のまとめ方では、暗いものになる。 “社会が介護を支える”というなら、働く人が意欲を持って働けるように、人材面でも“介護職は社会の財産”と言えるくらいにしてほしい」と、国民会議の議論が、現場で「絵に描いた餅」になることを危惧した。

■関連記事

・<社保審レポ(1)>暗い未来が見えてくる介護政策――国民会議の議論より

【CMO編集部】

(CMO 2013/05/08 11:00 配信)

第43回社会保障審議会介護保険部会レポ―ト、後半は、社保審委員がそれぞれ自らの立場から、国民会議での議論の報告書に対して、意見や所感を述べた。今回は、その発言から主な内容を紹介する。

■「軽度者外し」や「リハビリで改善」に異論が多出!

勝田登志子委員(認知症の人と家族の会副代表理事)は、「国民会議ではさまざまな専門家や職能団体からの聞き取りを行っているが、利用者からの聞き取りが全くない。サービス提供事業者からの視点も欠けている」と、そもそも国民会議の報告書自体が片手落ちであることを指摘。

それに対して、老健局の原局長は、「国民会議の議論は、検討項目について出された意見の要旨を報告したもの。今後、少子化、年金の議論に取り掛かり、その後医療に戻る予定。

大きな方向は国民会議で行い、具体的内容はそれぞれの部会で話し合う」と、利用者などのヒアリングは、社会保障審議会の部会、分科会で行われることを示唆した。

斎藤秀樹委員(全国老人クラブ連合会理事・事務局長)は、国民会議の報告書に、介護給付からの軽度者除外を示唆する文言があることを受け、「軽度者を除外すれば、地域格差がますます広がる」と発言。また、「デイサービスは重度化予防に効果のある給付に重点化」という報告を受け、「利用者にとっては現状維持だけでも大変なのに、改善することは厳しい」と述べた。

斎藤正身委員(医療法人真正会理事長)も、「リハビリの効果に“改善”を求めるのは無理がある。高齢者はリハビリ病院で限界まで頑張って、家に戻ってくる。そんな人たちに“これ以上よくなれ”というのは……。デイの役割はリハビリではなく、多目的であることが大切。フォーマルなサービスだけで改善まで求められるのは厳しい」と、リハビリ効果に過剰に期待している報告書に異議を述べた。

結城康博委員(淑徳大学総合福祉学部教授)は、「国民会議では、介護は真剣に議論されていない。軽度者の位置づけは、要支援と要介護1は症状の違いは微妙だが、サービス面ではかなり違う。自己負担割合の問題では、医療と介護保険では、そもそも利用期間が異なる。私は、介護保険は半分福祉だと思っている」と持論を述べた。

久保田政一委員(日本経済団体連合会専務理事)は、「軽度者外し」に対して、財政面を憂慮し、「財政は限界にきている。高齢者がすべて弱者というわけではないのだから、軽度者は地域(支援事業)に移行してはどうか」と経済人らしい意見を述べた。

■医療介護の未来は暗く、夢がない?

大西秀人委員(全国市長会介護保険対策当別委員会委員長・高松市長)は、保険者としての立場から、「保険料が現状の4700円から5800円になって、本当にそれでいいのか。抜本的な改正がないと持続可能な制度にはならない。現実的に、もっと突っ込んだ議論が必要」と、介護保険料の高騰を危惧。また、収入に応じた応能負担については、「利用者の資産をどうやって調べるのか。市町村の負担が大きくなるだけ」と現実には実現困難であることを指摘した。

高杉敬久委員(日本医師会常任理事)は、「この報告書を見る限り、(医療・福祉には)将来の夢がない。先の未来を描けない」と、超高齢社会や財政逼迫に、制度が追いつけていない現状を指摘した。

河原四良委員(UAゼンセン日本介護クラフトユニオン顧問・政策主幹)は、「この改革は、誰もが痛みを伴う。しかし、介護業界はこれから働く人の取り合いになるのに、この報告書のまとめ方では、暗いものになる。 “社会が介護を支える”というなら、働く人が意欲を持って働けるように、人材面でも“介護職は社会の財産”と言えるくらいにしてほしい」と、国民会議の議論が、現場で「絵に描いた餅」になることを危惧した。

■関連記事

・<社保審レポ(1)>暗い未来が見えてくる介護政策――国民会議の議論より

【CMO編集部】

2013年05月15日

<社保審レポ(1)>暗い未来が見えてくる介護政策

<社保審レポ(1)>暗い未来が見えてくる介護政策――国民会議の議論より

(CMO 2013/05/08 09:00 配信)

厚生労働省は4月25日、第43回社会保障審議会介護保険部会を開催した。

今回の議題は、今後の社会保障制度の行方を占う「社会保障制度改革国民会議の議論について」。

社会保障制度改革国民会議(以下「国民会議」)は、平成25年以降も7回の会議がもたれてきた。国民会議でのこれらの議論を受け、今後、医療、介護など、それぞれの分野での本格的な話し合いになる。

今回は、医療・介護を取り上げた第7回以降の議論を整理し、特に介護に関連する重要ポイントを紹介する。これを見ると、国の方向性が、医療・介護費の抑制、保険料は所得ごとの応能負担、在宅看取りの推進、といった未来図が見えてくる。そして、要支援者の介護給付範囲の適正化など、「サービスはがし」がはっきりと文書化されている。

■基本的な考え方

・社会保障の改革は、社会保障の持続可能性のみならず、地域経済の持続可能性の観点から重要。

・社会保障と人口動態、経済、産業、雇用の関係性と今後の方向は、地域ごとに異なっており、そのあり方は地域ごとに考えていく必要がある。

・消費税に見合った社会保障改革が行われるかが重要であり、医療・介護1.6兆円の充実・効率化それぞれの内容を明らかにすべき。

■健康の維持増進、疾病の予防及び早期発見

・健康寿命の問題は、医療も含め、地域にあった包括的なシステムが必要。各自治体が取り組むべき。

・高齢者の社会参加を通じた介護予防を推進。

■医療従事者、医療施設等の確保及び有効活用等

【医療・介護の提供体制の在り方】

・医療、介護、看取りまで継ぎ目のない地域医療・包括ケアを目標として各地域の医療・介護需要ピーク時までの地域医療・包括ケアビジョンを作成すべき。その際、地域医療ビジョンは、平成30年度とは言わず前倒しで作成。そのビジョンの実現に向けて、都道府県は地域医療計画を、市町村は地域包括ケア計画を、一定年間隔で策定すべき。それに沿った医療機能の分化・連携を促すための基金を創設(財源として消費税増収を活用)し、診療報酬や介護報酬による利益誘導ではなく、まずは補助金的手法で誘導すべき。医療機能の分化・連携が進んだ後、補助金的手法にあてていた消費税増収分を、順次医療機能ごとの診療報酬重点配分に移行していくべき。

・基金による財政支援は、地域医療・包括ケアビジョンの実現に向けて、具体的な地域医療計画・地域包括ケア計画が策定され、計画の実効性確保の手段も整備されることを前提とすべき。

・地域包括ケア計画は、市町村が主体となって、地域の高齢化ピーク時までの計画を策定し、介護だけでなく、在宅医療、住まい、生活支援、予防を位置づけるべき。特に「住まい」の確保は、長期療養患者や介護施設からの軽度要介護者の受け皿としても重要。

【在宅医療と在宅介護の連携の在り方等】

・病院頼み、介護施設頼みからの脱却をはっきりと示すべき。看取りの体制さえできないという危機感を持って対応すべき。

・市町村が中心となって、地域で医療と介護を一体的に提供できる体制の整備を図るべき。医療・介護の連携・調整の機能は法律上に位置付ける。

・老後の暮らしの質を良くする観点から、医療と介護をどう連携させるか考えるべき。

・「キュア」から「ケア」重視の生活支援と看取りの体制を確保するため、医療と介護が一体化した地域包括ケア体制を構築するべき。原則、すべての診療所を在宅療養支援診療所とすること等を検討すべき。また、地域包括ケアへの参画を条件に、こうした診療所や、これを利用する患者への優遇策を検討するべき。

・高齢化が進む環境下で効率的に都市サービスを供給する体制が必要であり、都市のコンパクトシティ化と、それに応じて医療・介護施設を含めた必要な都市機能の再配置を行うべき。

【医療法人制度等の在り方】

・地域を起点とした公的安心サービス提供基盤の整備を進めていくため、病院の統合・再編による機能の集約化・分化と、医療・介護と高齢者向け住宅を結合すべき。

・医療法人制度及び社会福祉法人制度については、新しいまちづくりを促進する仕組みの構築が必要であり、具体的には、医療法人制度(及び社会福祉法人制度)の経営統合を促進する制度、医療法人(及び社会福祉法人)の「非営利性」を担保しつつ都市再開発に参加できるようにする制度、ヘルスケアも含むコンパクトシティに対する資金調達手段を促進する制度など、総合的な規制の見直しが必要。

・社会福祉法人こそ、経営の合理化、近代化が必要。大規模化や複数法人の連携を推進。加えて、社会福祉法人非課税扱いとされているに相応しい、国家や地域への貢献が求められるべき。低所得者の住まいや生活支援などに積極的に取り組むべき。

【人材の確保】

・介護人材の確保については、処遇改善とキャリアパスの確立が重要。

・生産年齢人口の急速な減少の中、看護師や介護職員の確保が課題。

【医療関連データの収集・分析等】

・医療、介護、看取りまで継ぎ目のない地域医療・包括ケアを創生するためには、人口推計をはじめ、地域の特性に配慮した医療介護資源とニーズに関連するデータの可視化が重要。各地域からの報告内容の妥当性をチェックするとともに、既存データを集約・統合し、足らざるデータは収集することにより、住民、地域医療計画、地域包括ケア計画作成者に提供していくべき。

・地域の実情に応じた地域包括ケアシステムを構築する上で、地域の特徴や課題が客観的に把握できるようにデータを整理し「見える化」。

■医療保険における療養の範囲の適正化等・現世代の負担増・給付抑制によって、将来世代の負担増・給付減を緩和する視点が不可欠である。

・中高所得層高齢者の本人負担の引き上げ、給付範囲の見直し・効率化を図るべき。

・際限ない高齢者向け給付の増大は現役世代の生活設計を破綻させるため、「年齢別」から「経済力別」へ負担の原則を転換すべき。

■個人の尊厳が重んぜられ、患者の意思がより尊重されるために必要な見直し、人生の最終段階を穏やかに過ごすための環境整備

・病院頼み、介護施設頼みからの脱却をはっきりと示すべき。看取りの体制さえできないという危機感を持って対応すべき。

・死生観・価値観の多様化が進む中、医療保険・介護保険で全てに対応するのは財政的に限界であることを踏まえ、抑制する範囲を皆で決める必要がある。

■介護サービスの効率化及び重点化

・医療の機能分化のためには、しっかりした地域包括ケアを構築すべき。介護施設利用の適正化のためにも町のインフラ作りの全体的な取り組みが必要。介護は、24時間巡回型介護、訪問看護などで、重度要介護者の在宅生活限界点を高めるべき。サービス付き高齢者住宅(住まい+生活支援等)を整備し、そのため、空き家・空き施設など既存社会資源を有効活用すべき。

・介護について重点化・効率化が求められており、骨太の方針を示すべき。

・継ぎ目のない「医療」「介護」システム構築の観点からの医療・介護の自己負担・利用者負担の整合性確保が必要。70-74歳の現役並み所得の医療費自己負担3割。ところが、介護に移行すると利用者負担1割。他方、75歳以上の高齢者では「医療」から「介護」へ移行しても1割負担のままであり、全体の整合性を確保していくべき。

・利用者負担の在り方については、一定所得以上の所得がある者や預貯金などの資産を有する者には、応分の負担を求めるべき。

・軽度の高齢者は、見守り・配食等の生活支援が中心であり、要支援者の介護給付範囲を適正化すべき。具体的には、保険給付から地域包括ケア計画と一体となった事業に移行し、ボランティア、NPOなどを活用し柔軟・効率的に実施すべき。

・デイサービスは、重度化予防に効果のある給付への重点化などが課題。

・引退後の引きこもりを予防し、地域の人的資源として活躍を促進するため、自治体による各種サポーター養成講座の提供、地域貢献活動の紹介により、地域の助け合い活動を拡大し、保険のカバー範囲を見直すべき。

・特別養護老人ホームは中重度者に重点化。軽度者を含めた低所得高齢者の住まいの確保が新たな課題。

・補足給付は、所得だけではなく、預貯金や不動産などの資産を勘案して給付すべき。また、低所得となる所得や世帯のとらえ方について、遺族年金等の非課税年金、世帯分離された配偶者の所得等を勘案するよう見直すべき。

■低所得者をはじめとする国民の保険料に係る負担の増大の抑制

・介護保険料の低所得者軽減の強化が必要。

・介護保険では、現役世代の保険料負担の公平性は保険料で調整すべきであり、第2号被保険者の介護納付金について、総報酬割を導入すべき。

・介護納付金の総報酬割導入については、負担の公平化の観点から応能負担の強化が課題になるが、後期高齢者医療支援金の見直しとの関連も整理の上で導入。

・後期高齢者支援金の全面総報酬割と合わせて介護納付金の総報酬割の検討も必要。

次回は、これらの重要ポイントを踏まえ、介護保険部会の各委員がどのような意見を述べたかを紹介する。

【CMO編集部】

(CMO 2013/05/08 09:00 配信)

厚生労働省は4月25日、第43回社会保障審議会介護保険部会を開催した。

今回の議題は、今後の社会保障制度の行方を占う「社会保障制度改革国民会議の議論について」。

社会保障制度改革国民会議(以下「国民会議」)は、平成25年以降も7回の会議がもたれてきた。国民会議でのこれらの議論を受け、今後、医療、介護など、それぞれの分野での本格的な話し合いになる。

今回は、医療・介護を取り上げた第7回以降の議論を整理し、特に介護に関連する重要ポイントを紹介する。これを見ると、国の方向性が、医療・介護費の抑制、保険料は所得ごとの応能負担、在宅看取りの推進、といった未来図が見えてくる。そして、要支援者の介護給付範囲の適正化など、「サービスはがし」がはっきりと文書化されている。

■基本的な考え方

・社会保障の改革は、社会保障の持続可能性のみならず、地域経済の持続可能性の観点から重要。

・社会保障と人口動態、経済、産業、雇用の関係性と今後の方向は、地域ごとに異なっており、そのあり方は地域ごとに考えていく必要がある。

・消費税に見合った社会保障改革が行われるかが重要であり、医療・介護1.6兆円の充実・効率化それぞれの内容を明らかにすべき。

■健康の維持増進、疾病の予防及び早期発見

・健康寿命の問題は、医療も含め、地域にあった包括的なシステムが必要。各自治体が取り組むべき。

・高齢者の社会参加を通じた介護予防を推進。

■医療従事者、医療施設等の確保及び有効活用等

【医療・介護の提供体制の在り方】

・医療、介護、看取りまで継ぎ目のない地域医療・包括ケアを目標として各地域の医療・介護需要ピーク時までの地域医療・包括ケアビジョンを作成すべき。その際、地域医療ビジョンは、平成30年度とは言わず前倒しで作成。そのビジョンの実現に向けて、都道府県は地域医療計画を、市町村は地域包括ケア計画を、一定年間隔で策定すべき。それに沿った医療機能の分化・連携を促すための基金を創設(財源として消費税増収を活用)し、診療報酬や介護報酬による利益誘導ではなく、まずは補助金的手法で誘導すべき。医療機能の分化・連携が進んだ後、補助金的手法にあてていた消費税増収分を、順次医療機能ごとの診療報酬重点配分に移行していくべき。

・基金による財政支援は、地域医療・包括ケアビジョンの実現に向けて、具体的な地域医療計画・地域包括ケア計画が策定され、計画の実効性確保の手段も整備されることを前提とすべき。

・地域包括ケア計画は、市町村が主体となって、地域の高齢化ピーク時までの計画を策定し、介護だけでなく、在宅医療、住まい、生活支援、予防を位置づけるべき。特に「住まい」の確保は、長期療養患者や介護施設からの軽度要介護者の受け皿としても重要。

【在宅医療と在宅介護の連携の在り方等】

・病院頼み、介護施設頼みからの脱却をはっきりと示すべき。看取りの体制さえできないという危機感を持って対応すべき。

・市町村が中心となって、地域で医療と介護を一体的に提供できる体制の整備を図るべき。医療・介護の連携・調整の機能は法律上に位置付ける。

・老後の暮らしの質を良くする観点から、医療と介護をどう連携させるか考えるべき。

・「キュア」から「ケア」重視の生活支援と看取りの体制を確保するため、医療と介護が一体化した地域包括ケア体制を構築するべき。原則、すべての診療所を在宅療養支援診療所とすること等を検討すべき。また、地域包括ケアへの参画を条件に、こうした診療所や、これを利用する患者への優遇策を検討するべき。

・高齢化が進む環境下で効率的に都市サービスを供給する体制が必要であり、都市のコンパクトシティ化と、それに応じて医療・介護施設を含めた必要な都市機能の再配置を行うべき。

【医療法人制度等の在り方】

・地域を起点とした公的安心サービス提供基盤の整備を進めていくため、病院の統合・再編による機能の集約化・分化と、医療・介護と高齢者向け住宅を結合すべき。

・医療法人制度及び社会福祉法人制度については、新しいまちづくりを促進する仕組みの構築が必要であり、具体的には、医療法人制度(及び社会福祉法人制度)の経営統合を促進する制度、医療法人(及び社会福祉法人)の「非営利性」を担保しつつ都市再開発に参加できるようにする制度、ヘルスケアも含むコンパクトシティに対する資金調達手段を促進する制度など、総合的な規制の見直しが必要。

・社会福祉法人こそ、経営の合理化、近代化が必要。大規模化や複数法人の連携を推進。加えて、社会福祉法人非課税扱いとされているに相応しい、国家や地域への貢献が求められるべき。低所得者の住まいや生活支援などに積極的に取り組むべき。

【人材の確保】

・介護人材の確保については、処遇改善とキャリアパスの確立が重要。

・生産年齢人口の急速な減少の中、看護師や介護職員の確保が課題。

【医療関連データの収集・分析等】

・医療、介護、看取りまで継ぎ目のない地域医療・包括ケアを創生するためには、人口推計をはじめ、地域の特性に配慮した医療介護資源とニーズに関連するデータの可視化が重要。各地域からの報告内容の妥当性をチェックするとともに、既存データを集約・統合し、足らざるデータは収集することにより、住民、地域医療計画、地域包括ケア計画作成者に提供していくべき。

・地域の実情に応じた地域包括ケアシステムを構築する上で、地域の特徴や課題が客観的に把握できるようにデータを整理し「見える化」。

■医療保険における療養の範囲の適正化等・現世代の負担増・給付抑制によって、将来世代の負担増・給付減を緩和する視点が不可欠である。

・中高所得層高齢者の本人負担の引き上げ、給付範囲の見直し・効率化を図るべき。

・際限ない高齢者向け給付の増大は現役世代の生活設計を破綻させるため、「年齢別」から「経済力別」へ負担の原則を転換すべき。

■個人の尊厳が重んぜられ、患者の意思がより尊重されるために必要な見直し、人生の最終段階を穏やかに過ごすための環境整備

・病院頼み、介護施設頼みからの脱却をはっきりと示すべき。看取りの体制さえできないという危機感を持って対応すべき。

・死生観・価値観の多様化が進む中、医療保険・介護保険で全てに対応するのは財政的に限界であることを踏まえ、抑制する範囲を皆で決める必要がある。

■介護サービスの効率化及び重点化

・医療の機能分化のためには、しっかりした地域包括ケアを構築すべき。介護施設利用の適正化のためにも町のインフラ作りの全体的な取り組みが必要。介護は、24時間巡回型介護、訪問看護などで、重度要介護者の在宅生活限界点を高めるべき。サービス付き高齢者住宅(住まい+生活支援等)を整備し、そのため、空き家・空き施設など既存社会資源を有効活用すべき。

・介護について重点化・効率化が求められており、骨太の方針を示すべき。

・継ぎ目のない「医療」「介護」システム構築の観点からの医療・介護の自己負担・利用者負担の整合性確保が必要。70-74歳の現役並み所得の医療費自己負担3割。ところが、介護に移行すると利用者負担1割。他方、75歳以上の高齢者では「医療」から「介護」へ移行しても1割負担のままであり、全体の整合性を確保していくべき。

・利用者負担の在り方については、一定所得以上の所得がある者や預貯金などの資産を有する者には、応分の負担を求めるべき。

・軽度の高齢者は、見守り・配食等の生活支援が中心であり、要支援者の介護給付範囲を適正化すべき。具体的には、保険給付から地域包括ケア計画と一体となった事業に移行し、ボランティア、NPOなどを活用し柔軟・効率的に実施すべき。

・デイサービスは、重度化予防に効果のある給付への重点化などが課題。

・引退後の引きこもりを予防し、地域の人的資源として活躍を促進するため、自治体による各種サポーター養成講座の提供、地域貢献活動の紹介により、地域の助け合い活動を拡大し、保険のカバー範囲を見直すべき。

・特別養護老人ホームは中重度者に重点化。軽度者を含めた低所得高齢者の住まいの確保が新たな課題。

・補足給付は、所得だけではなく、預貯金や不動産などの資産を勘案して給付すべき。また、低所得となる所得や世帯のとらえ方について、遺族年金等の非課税年金、世帯分離された配偶者の所得等を勘案するよう見直すべき。

■低所得者をはじめとする国民の保険料に係る負担の増大の抑制

・介護保険料の低所得者軽減の強化が必要。

・介護保険では、現役世代の保険料負担の公平性は保険料で調整すべきであり、第2号被保険者の介護納付金について、総報酬割を導入すべき。

・介護納付金の総報酬割導入については、負担の公平化の観点から応能負担の強化が課題になるが、後期高齢者医療支援金の見直しとの関連も整理の上で導入。

・後期高齢者支援金の全面総報酬割と合わせて介護納付金の総報酬割の検討も必要。

次回は、これらの重要ポイントを踏まえ、介護保険部会の各委員がどのような意見を述べたかを紹介する。

【CMO編集部】

2013年05月13日

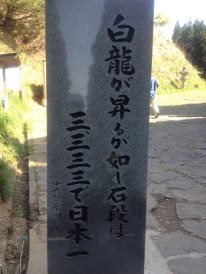

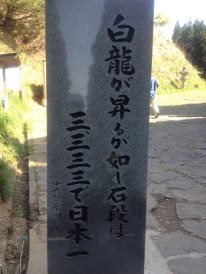

3333段制覇!

おはようございます。ふくえん熊本の益田です

日中は結構、汗ばむようになってきましたね!冬<春<秋<夏の自分としては

喜ばしい限りです

さて、GW中にあの日本一の石段「3333段」に挑戦してきたので報告します。。。

宮本武蔵曰く「千日の稽古を鍛とし、万日の稽古を錬とす」それを鍛錬と言う。

正にこの朝鍛夕練(ちょうたんせきれん)の気持ちで、

日本一の石段「3333段」に挑戦してまいりました (^^)

気持ちとは裏腹に、

300段ぐらいで引き返そうか真剣に悩み、、 (^_^;)

700段付近では気分が悪く吐きそうになり、 20分の休憩、、(T_T)

しかし、それ以降は「無心」の心で何とか制覇することができました (^_^)v

猛烈なスピードで進んでいく小学生、

チャラチャラした若いカップル、

デッドヒートを繰り返したお洒落なオバさん

など、すれ違う人が「こんにちは。」と言ってくれる一言が

とても励みになりました。。

多分、1ヵ月分の挨拶を使い切った感がありますが

やっぱり挨拶って大切ですし、気持ちいいもんですね!

しかし、喜びも束の間、、、

翌日、翌々日、翌々翌日まで筋肉痛に苦しんだ益田でした(^_^;)

それでは

日中は結構、汗ばむようになってきましたね!冬<春<秋<夏の自分としては

喜ばしい限りです

さて、GW中にあの日本一の石段「3333段」に挑戦してきたので報告します。。。

宮本武蔵曰く「千日の稽古を鍛とし、万日の稽古を錬とす」それを鍛錬と言う。

正にこの朝鍛夕練(ちょうたんせきれん)の気持ちで、

日本一の石段「3333段」に挑戦してまいりました (^^)

気持ちとは裏腹に、

300段ぐらいで引き返そうか真剣に悩み、、 (^_^;)

700段付近では気分が悪く吐きそうになり、 20分の休憩、、(T_T)

しかし、それ以降は「無心」の心で何とか制覇することができました (^_^)v

猛烈なスピードで進んでいく小学生、

チャラチャラした若いカップル、

デッドヒートを繰り返したお洒落なオバさん

など、すれ違う人が「こんにちは。」と言ってくれる一言が

とても励みになりました。。

多分、1ヵ月分の挨拶を使い切った感がありますが

やっぱり挨拶って大切ですし、気持ちいいもんですね!

しかし、喜びも束の間、、、

翌日、翌々日、翌々翌日まで筋肉痛に苦しんだ益田でした(^_^;)

それでは

2013年05月11日

有意義だったゴールデンウィーク2!

こんばんは ふくえん熊本 平田です!

ふくえん熊本 平田です!

今日は仕事が昼までで配達などで出かけたので事務所でブログがアップ

出来なく夜になっちゃいましたがアップしたいと思います

有意義だったゴールデンウィーク第二弾!!

勿論、娘と一緒に歴史巡り

熊本人として誇れる幕末の思想家”横井小楠”

熊本城と本丸御殿を建築した”加藤清正”

この二人の歴史を辿ってみました。

まずは「横井小楠記念館・四時軒」を紹介したいと思います

幕末維新の開明思想家として知られる横井小楠の旧居。

内坪井(現在の熊本市坪井)に生まれ、安政2(1855)年に沼山津に移り住んだ小楠は、

家塾「四時軒」を開き、多くの門弟を養成しました。

かの坂本龍馬(さかもとりょうま)や「五か条の御誓文」を起草した

由利公正(ゆりきみまさ)、「教育勅語」の起草に尽力した元田永孚(もとだながざね)、

「大日本帝国憲法」の草案をつくった井上毅(いのうえこわし)らも

この「四時軒」を訪れています。「四時軒」の隣りには横井小楠記念館が建てられており、

小楠に関する資料のほか、勝海舟(かつかいしゅう)や吉田松陰(よしだしょういん)、

西郷隆盛(さいごうたかもり)などの、小楠にゆかりのある人々の書も展示されています。

また、「四時軒」から北東方向へ10分ほど歩いたところに、

小楠の銅像や頌徳碑(小楠の徳をたたえる碑)などが建てられている小楠公園もあります。

「国家は富むだけではいけない、また軍備を増強するだけでもいけない。地球上で一番大切なのは、お互いにその立場を認め合い、お互いがお互いをゆるす寛容の心がなければならない」と小楠は説いた。

「おれは、今まで天下で恐ろしいものを二人みた。それは横井小楠と西郷南州だ。」(勝海舟「氷川清話」より)

この言葉は有名ですよね

坂本竜馬は三回この四時軒を訪れ横井小楠と対談してたそうです。

まさに歴史の人物ですね

次に加藤清正が作った”熊本城・本丸御殿”です!!

中世に千葉城、隈本城が築かれ、安土桃山時代末期から江戸時代初期にかけて

加藤清正がこれを取り込み、現在のような姿の熊本城を築いた。

日本三名城の一つとされ、「清正流(せいしょうりゅう)」と呼ばれる

石垣の上に御殿、大小天守、五階櫓などが詰め込んだように建てられ、

一大名の城としては「日本一」であるとの評価がある。

加藤清正公によって創建され、行政の場、生活空間として利用された「熊本城本丸御殿」は、

明治10年の西南戦争で焼失。

平成15年の秋から始まった「本丸御殿大広間」の建築工事は、江戸時代から残る絵図や文献、

古写真、発掘調査を基に進められてきました。大広間(対面所)、数寄屋(茶室)、

大台所等、復元工事も着々と進み、平成20年春の落成を迎え、

本丸御殿創建時の様相を取り戻しました。

この本丸御殿!!清正が豊臣秀吉の子、秀頼の為に建てられた隠れ家だとも言われています。

まさに歴史はロマン

今回初めて熊本城天守閣に登ってきました。

ナンと眺めのいいこと 天下取りした

天下取りした

気分を味わうことが出来ました

それでは今週はこれまで 平田でした

平田でした

ふくえん熊本 平田です!

ふくえん熊本 平田です!今日は仕事が昼までで配達などで出かけたので事務所でブログがアップ

出来なく夜になっちゃいましたがアップしたいと思います

有意義だったゴールデンウィーク第二弾!!

勿論、娘と一緒に歴史巡り

熊本人として誇れる幕末の思想家”横井小楠”

熊本城と本丸御殿を建築した”加藤清正”

この二人の歴史を辿ってみました。

まずは「横井小楠記念館・四時軒」を紹介したいと思います

幕末維新の開明思想家として知られる横井小楠の旧居。

内坪井(現在の熊本市坪井)に生まれ、安政2(1855)年に沼山津に移り住んだ小楠は、

家塾「四時軒」を開き、多くの門弟を養成しました。

かの坂本龍馬(さかもとりょうま)や「五か条の御誓文」を起草した

由利公正(ゆりきみまさ)、「教育勅語」の起草に尽力した元田永孚(もとだながざね)、

「大日本帝国憲法」の草案をつくった井上毅(いのうえこわし)らも

この「四時軒」を訪れています。「四時軒」の隣りには横井小楠記念館が建てられており、

小楠に関する資料のほか、勝海舟(かつかいしゅう)や吉田松陰(よしだしょういん)、

西郷隆盛(さいごうたかもり)などの、小楠にゆかりのある人々の書も展示されています。

また、「四時軒」から北東方向へ10分ほど歩いたところに、

小楠の銅像や頌徳碑(小楠の徳をたたえる碑)などが建てられている小楠公園もあります。

「国家は富むだけではいけない、また軍備を増強するだけでもいけない。地球上で一番大切なのは、お互いにその立場を認め合い、お互いがお互いをゆるす寛容の心がなければならない」と小楠は説いた。

「おれは、今まで天下で恐ろしいものを二人みた。それは横井小楠と西郷南州だ。」(勝海舟「氷川清話」より)

この言葉は有名ですよね

坂本竜馬は三回この四時軒を訪れ横井小楠と対談してたそうです。

まさに歴史の人物ですね

次に加藤清正が作った”熊本城・本丸御殿”です!!

中世に千葉城、隈本城が築かれ、安土桃山時代末期から江戸時代初期にかけて

加藤清正がこれを取り込み、現在のような姿の熊本城を築いた。

日本三名城の一つとされ、「清正流(せいしょうりゅう)」と呼ばれる

石垣の上に御殿、大小天守、五階櫓などが詰め込んだように建てられ、

一大名の城としては「日本一」であるとの評価がある。

加藤清正公によって創建され、行政の場、生活空間として利用された「熊本城本丸御殿」は、

明治10年の西南戦争で焼失。

平成15年の秋から始まった「本丸御殿大広間」の建築工事は、江戸時代から残る絵図や文献、

古写真、発掘調査を基に進められてきました。大広間(対面所)、数寄屋(茶室)、

大台所等、復元工事も着々と進み、平成20年春の落成を迎え、

本丸御殿創建時の様相を取り戻しました。

この本丸御殿!!清正が豊臣秀吉の子、秀頼の為に建てられた隠れ家だとも言われています。

まさに歴史はロマン

今回初めて熊本城天守閣に登ってきました。

ナンと眺めのいいこと

天下取りした

天下取りした気分を味わうことが出来ました

それでは今週はこれまで

平田でした

平田でした

2013年05月08日

有意義なゴールデンウィーク♡

こんにちは!(^^)! ふくえん熊本 平田です

今日も気持ちのいい快晴になりました

5月の連休はどう過ごされましたでしょうか・・・?

今年も娘が3日に帰って来てくれたので、阿蘇まで迎えに行き4日、5日は熊本の歴史巡り

したりエコ・パークに行ったりして楽しみました

早速エコ・パークのお話をしていきますね・・・(*^_^*)

何処行っても車が多いのを覚悟しながら、昨年から気になってた水俣の”バラ園”

エコ・パーク水俣バラ園(道の駅水俣隣接) 750種類 6500株の

水俣ローズフェスタが5/3日~5/19日まで無料で開催されてるので

行ってみたいと思っていました。

連休なので、いつもよりは車も多かったのかも知れないですが

渋滞まではいかなかったので、運転しててもイライラせずに済みました(^_^;)

文字通り”エコ・パーク”なのでバラ園があり、広~~い公園があり・・・で

小さい子供さん連れや、ペットのワンちゃん連れも多く見受けられました。

でもバラ園の中は凄く甘い香りがして、一つ一つに名前が付けられてて

そのネーミングも由来があり、とてもじゃないけど750種類を覚える事は

出来ないけど、面白い名前がいっぱいでしたよ

色味があまり分かりませんが、お天気も良く写メで見るより是非実物を

ご覧あそばせ!!

熊本から2時間ぐらいかかりますが、お天気がいいと途中奇麗な海や山も堪能でき

緑を見る事で心も落ち着け、目にもいいし癒されます事間違いなしです

本日はこれまで!! 平田でした

今日も気持ちのいい快晴になりました

5月の連休はどう過ごされましたでしょうか・・・?

今年も娘が3日に帰って来てくれたので、阿蘇まで迎えに行き4日、5日は熊本の歴史巡り

したりエコ・パークに行ったりして楽しみました

早速エコ・パークのお話をしていきますね・・・(*^_^*)

何処行っても車が多いのを覚悟しながら、昨年から気になってた水俣の”バラ園”

エコ・パーク水俣バラ園(道の駅水俣隣接) 750種類 6500株の

水俣ローズフェスタが5/3日~5/19日まで無料で開催されてるので

行ってみたいと思っていました。

連休なので、いつもよりは車も多かったのかも知れないですが

渋滞まではいかなかったので、運転しててもイライラせずに済みました(^_^;)

文字通り”エコ・パーク”なのでバラ園があり、広~~い公園があり・・・で

小さい子供さん連れや、ペットのワンちゃん連れも多く見受けられました。

でもバラ園の中は凄く甘い香りがして、一つ一つに名前が付けられてて

そのネーミングも由来があり、とてもじゃないけど750種類を覚える事は

出来ないけど、面白い名前がいっぱいでしたよ

色味があまり分かりませんが、お天気も良く写メで見るより是非実物を

ご覧あそばせ!!

熊本から2時間ぐらいかかりますが、お天気がいいと途中奇麗な海や山も堪能でき

緑を見る事で心も落ち着け、目にもいいし癒されます事間違いなしです

本日はこれまで!! 平田でした

2013年05月05日

介護保険、軽度者向けサービス見直しへ

ついに来たか。。というネタです。

まずは、制度の持続可能性ということなんでしょうね(^_^;)

(読売新聞 5月5日(日)3時1分配信 )

厚生労働省は、介護保険制度で「要支援」と認定された軽度者向けのサービスを見直す方針を決めた。

要支援者を介護保険サービスから外し、ボランティアなどを活用した市町村の事業で支援する方向で具体策を検討する。介護費用の増加を抑え、市町村や高齢者の実情に応じた支援策を充実させる狙いがある。

軽度者向けサービスの見直しについては、政府の社会保障制度改革国民会議が4月22日にまとめた医療・介護分野の論点整理でも、「保険給付から市町村事業に移行すべきだ」と提案されている。

要支援者は、介護が必要と認定された人全体の26%にあたる133万人(2010年度)。要支援者のサービスにかかる費用は0・4兆円で、介護サービス全体の費用(7・8兆円)の約5%にとどまる。しかし、団塊世代が75歳以上となる25年度には、総費用は約21兆円に膨らみ、現在月約5000円(全国平均)の介護保険料も、8200円程度になる見込みだ。保険料の上昇を抑え、重度者のサービスに財源を回すには、軽度者向けの見直しが必要と判断した。

まずは、制度の持続可能性ということなんでしょうね(^_^;)

(読売新聞 5月5日(日)3時1分配信 )

厚生労働省は、介護保険制度で「要支援」と認定された軽度者向けのサービスを見直す方針を決めた。

要支援者を介護保険サービスから外し、ボランティアなどを活用した市町村の事業で支援する方向で具体策を検討する。介護費用の増加を抑え、市町村や高齢者の実情に応じた支援策を充実させる狙いがある。

軽度者向けサービスの見直しについては、政府の社会保障制度改革国民会議が4月22日にまとめた医療・介護分野の論点整理でも、「保険給付から市町村事業に移行すべきだ」と提案されている。

要支援者は、介護が必要と認定された人全体の26%にあたる133万人(2010年度)。要支援者のサービスにかかる費用は0・4兆円で、介護サービス全体の費用(7・8兆円)の約5%にとどまる。しかし、団塊世代が75歳以上となる25年度には、総費用は約21兆円に膨らみ、現在月約5000円(全国平均)の介護保険料も、8200円程度になる見込みだ。保険料の上昇を抑え、重度者のサービスに財源を回すには、軽度者向けの見直しが必要と判断した。