2015年06月30日

高齢者の地方移住促進は愚策の最たるものと大前研一氏が批判

日本創成会議が6月4日に発表した東京圏の高齢者の地方移住をすすめる提言が「現代版姥捨て山」だと批判を浴びている。なぜ批判が集まるのか、大前研一氏が解説する。

* * *

「東京圏の高齢者の地方移住を促進すべき」という民間研究機関「日本創成会議」(座長・増田寛也元総務相)の提言が波紋を広げている。同会議は昨年、出産年齢の中心である20~39歳の女性が半減することにより、全国の896市区町村が2040年までに、介護保険や医療保険などの社会保障の維持が困難で雇用も確保しづらい「消滅可能性都市」になると指摘して大きな論争を呼んだ。

今回は東京圏の75歳以上の高齢者が今後10年間で急増し、深刻な医療・介護サービス不足に陥るとして高齢者の地方移住などを提言。具体的な移住先の候補地として医療・介護施設や人材に余裕がある北海道函館市、青森県弘前市、新潟県上越市、愛媛県松山市、山口県下関市、大分県別府市など26道府県の41地域を挙げた。

それに対して埼玉県の上田清司知事は「試算そのものが荒っぽい推論で、乱暴な議論だ」と批判。地方からも「都市部で高齢者の面倒を見きれないから単純に地方に行けば丸く収まるということではない」(新潟県の泉田裕彦知事)、「東京のお年寄りからすれば、現代版の姥捨て山にならないか。強い違和感を覚える」(愛媛県の中村時広知事)といった疑問の声が相次いだ。

私も全く別な理由で東京圏の高齢者の地方移住は端から無理であり、日本創成会議の提言は、いま起きている現象を全く無視した「机上の空論」だと思う。

同会議は昨年の提言でも、日本が直面している深刻な人口減少をストップさせ、地方を元気にしていくためには、地方から大都市へ若者が流出する“人の流れ”を変えて「東京一極集中」に歯止めをかけなければならない、と主張した。しかし私は、その際も「東京一極集中が地方消滅危機を救う」という持論を述べた。

東京都心の屋根の上(空中)にはまだまだ余裕があるので、容積率緩和を実行して湾岸エリアなどのマンハッタン化を進めれば、いま以上に人、カネ、モノ、情報が集まり「職住接近24時間タウン」が可能になる。それは毎日の通勤ラッシュから人々を解放してビジネスマンの効率アップをもたらし、日本企業や日本の国全体の生産性をも向上させる。

東京一極集中は日本のためには望ましいことであり、もっと都心に集中させれば通勤などの問題も軽減されるので、要は都市計画の問題に帰着するという考えだ。

ところが、この提言の後、政府は2016年度の地方創生施策に関する基本方針の素案に大都市の高齢者の地方移住促進を柱として盛り込んだ。なんと2016年度から長崎県、新潟県南魚沼市、山梨県都留市、茨城県笠間市で先行してモデル事業を実施して新型交付金を配り、規制を緩和する特区の指定も検討するという。

モデル事業を実施する自治体に、日本創成会議が移住先の候補地として挙げた41地域が長崎を除いて入っていないのは不可解だが、これはまさに(役人らしい)愚策の最たるものであり、速やかに方向転換すべきである。

※週刊ポスト2015年7月10日号

* * *

「東京圏の高齢者の地方移住を促進すべき」という民間研究機関「日本創成会議」(座長・増田寛也元総務相)の提言が波紋を広げている。同会議は昨年、出産年齢の中心である20~39歳の女性が半減することにより、全国の896市区町村が2040年までに、介護保険や医療保険などの社会保障の維持が困難で雇用も確保しづらい「消滅可能性都市」になると指摘して大きな論争を呼んだ。

今回は東京圏の75歳以上の高齢者が今後10年間で急増し、深刻な医療・介護サービス不足に陥るとして高齢者の地方移住などを提言。具体的な移住先の候補地として医療・介護施設や人材に余裕がある北海道函館市、青森県弘前市、新潟県上越市、愛媛県松山市、山口県下関市、大分県別府市など26道府県の41地域を挙げた。

それに対して埼玉県の上田清司知事は「試算そのものが荒っぽい推論で、乱暴な議論だ」と批判。地方からも「都市部で高齢者の面倒を見きれないから単純に地方に行けば丸く収まるということではない」(新潟県の泉田裕彦知事)、「東京のお年寄りからすれば、現代版の姥捨て山にならないか。強い違和感を覚える」(愛媛県の中村時広知事)といった疑問の声が相次いだ。

私も全く別な理由で東京圏の高齢者の地方移住は端から無理であり、日本創成会議の提言は、いま起きている現象を全く無視した「机上の空論」だと思う。

同会議は昨年の提言でも、日本が直面している深刻な人口減少をストップさせ、地方を元気にしていくためには、地方から大都市へ若者が流出する“人の流れ”を変えて「東京一極集中」に歯止めをかけなければならない、と主張した。しかし私は、その際も「東京一極集中が地方消滅危機を救う」という持論を述べた。

東京都心の屋根の上(空中)にはまだまだ余裕があるので、容積率緩和を実行して湾岸エリアなどのマンハッタン化を進めれば、いま以上に人、カネ、モノ、情報が集まり「職住接近24時間タウン」が可能になる。それは毎日の通勤ラッシュから人々を解放してビジネスマンの効率アップをもたらし、日本企業や日本の国全体の生産性をも向上させる。

東京一極集中は日本のためには望ましいことであり、もっと都心に集中させれば通勤などの問題も軽減されるので、要は都市計画の問題に帰着するという考えだ。

ところが、この提言の後、政府は2016年度の地方創生施策に関する基本方針の素案に大都市の高齢者の地方移住促進を柱として盛り込んだ。なんと2016年度から長崎県、新潟県南魚沼市、山梨県都留市、茨城県笠間市で先行してモデル事業を実施して新型交付金を配り、規制を緩和する特区の指定も検討するという。

モデル事業を実施する自治体に、日本創成会議が移住先の候補地として挙げた41地域が長崎を除いて入っていないのは不可解だが、これはまさに(役人らしい)愚策の最たるものであり、速やかに方向転換すべきである。

※週刊ポスト2015年7月10日号

2015年06月24日

コンビニのバイトにも危険物取扱の資格が!?

毎年のこととは思いますが、この時期の天気予報は本当に信頼度が低い...と先週からずっと感じてますが改めて思ってる今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか

本日よりセブンイレブンからカフェラテが新発売されたと聞いて早速買いに行きました

ちなみに鹿児島だけで去年限定販売をしたみたいですよ?

器が黒いんですね

しかもラクトアイスとは...少し驚きました

しかもラクトアイスとは...少し驚きました

そういえばコンビニといえば消防庁がこんな方針を固めたみたいです

**************************************

| GS人件費減へ 普段はコンビニ店員→給油客が来れば駆けつけ |

消防庁は石油業界と協力し、ガソリンスタンドに隣接する小売店の従業員が給油客に対応する「駆けつけ型GS」の実証実験を今秋にも始める方針を固めたそうです ガソリンスタンドは給油時の立ち会いが義務づけられた危険物取扱者の常駐により人件費が経営を圧迫。消防庁と業界は実験を通じて隣接店の従業員の兼務でも安全運営できる体制を探り、人件費を浮かせて廃業に歯止めをかけたい考えみたいですね 実験は全国石油商業組合連合会などが協力し、ガソリンスタンドに従業員を常駐させず、隣の農協やコンビニエンスストアなどに危険物取扱者の資格を持つ従業員を置くという 車が来たときの従業員への情報伝達方法の検証なども行い、監視カメラやインターホン、センサーといった機器をどう組み合わせれば効率的か複数のパターンを調査 駆けつけるまでのガソリンスタンドの安全確保策や、従業員が簡単、確実に給油できる方法も検討していくようです こうした方式でも給油時に従業員が立ち会う条件は満たしており消防庁は法改正などは不要とみている。実験結果をもとに、最適な運用やインフラ整備のあり方をまとめ、全国の自治体へ通知していくそうです 車離れなどを背景にガソリンスタンドの廃業が相次いでいるため、ガソリンスタンドが3ヶ所以下の「GS過疎地」といわれる自治体は、3月末現在で東京特別区を除く1718市町村のうち283もあるようで、災害時の燃料補給や、高齢者世帯への灯油配達の拠点が失われることが心配されているとのことです |

**************************************

たしかにガソリンスタンドが閉店している姿を見る機会は多いですよね

建物をそのまま利用してコンビニになったり飲食店になったりしてるところもあるぐらいなので、それぐらいガソリンスタンドが潰れてるということなんでしょう

逆に新しくオープンする姿はあまり見ないですし...特に世間はエコカーが主流で低燃費で走る車が当たり前の時代でもあります

各メーカー、リッターあたりどれぐらい走るかを競ってるようにしか見えないぐらい打ち出してますし...

それは逆に考えるとガソリンスタンドの利用が減るということでもあるので、そういった目線から見てもガソリンスタンドの経営は苦しいでしょう

そもそもガソリンぐらいじゃ微々たる利益しかないらしいので、お酒やタバコと似た感覚なのかもしれませんが...

未だにガソリン税に消費税を課してることには納得いきませんが、生活や仕事上必要なものには違いありませんし本当に難しい問題かもしれませんね

ちなみにこれがセブンのアイスカフェラテです♪

興味のある方はぜひ

|

2015年06月23日

介護予防などの市場、10年後は1.3兆円- シード・プランニングが推計

配食サービスいいですね!色々組み合わせがありそうです。。(^^)

(キャリアブレイン 2015年06月19日 19時30分)

介護予防・生活支援サービスの市場規模は、今後10年で約1.3兆円まで拡大するという推計結果を、コンサルティングや市場調査を手掛けるシード・プランニングが発表した。特に「外出支援」や「在宅配食」などのサービスが市場の成長をけん引すると予測している。【ただ正芳】

シード・プランニングでは、昨年11月から今年5月にかけて、介護予防サービスや生活支援サービスのうち、「外出支援」「緊急通報・見守り」「在宅配食」「家事代行・買い物支援」「運動機能・訓練」「栄養改善・口腔機能向上・認知機能低下対応」に関する業務を手掛ける14の団体や企業を対象のヒアリングを実施。今後の企業の動向や市場規模などについて分析した。

その結果、介護予防・生活支援サービスの全体の市場規模については、2014年度には約6841億円だったが、25年度には約1兆2977億円と、約1.9倍まで拡大するという結果が得られた。

25年度の推定市場である1兆2977億円のうち、最も多かったのは「外出支援」で全体の約6割弱を占めた。次いで多かったのは「在宅配食」だった。

そのほか、▽60―69歳の世帯では、自分での運転や公共交通機関を利用しての移動、調理などが可能な人が多く、健康維持・増進を目的とした「運動機能向上」の利用割合が他のサービスに比べて大きい▽70歳以上の世帯では、タクシーなどで病院に行く人が増え、買い物や調理が難しくなるため、「外出支援」や「在宅配食」の割合が大きくなる―などの結果も得られた。

(キャリアブレイン 2015年06月19日 19時30分)

介護予防・生活支援サービスの市場規模は、今後10年で約1.3兆円まで拡大するという推計結果を、コンサルティングや市場調査を手掛けるシード・プランニングが発表した。特に「外出支援」や「在宅配食」などのサービスが市場の成長をけん引すると予測している。【ただ正芳】

シード・プランニングでは、昨年11月から今年5月にかけて、介護予防サービスや生活支援サービスのうち、「外出支援」「緊急通報・見守り」「在宅配食」「家事代行・買い物支援」「運動機能・訓練」「栄養改善・口腔機能向上・認知機能低下対応」に関する業務を手掛ける14の団体や企業を対象のヒアリングを実施。今後の企業の動向や市場規模などについて分析した。

その結果、介護予防・生活支援サービスの全体の市場規模については、2014年度には約6841億円だったが、25年度には約1兆2977億円と、約1.9倍まで拡大するという結果が得られた。

25年度の推定市場である1兆2977億円のうち、最も多かったのは「外出支援」で全体の約6割弱を占めた。次いで多かったのは「在宅配食」だった。

そのほか、▽60―69歳の世帯では、自分での運転や公共交通機関を利用しての移動、調理などが可能な人が多く、健康維持・増進を目的とした「運動機能向上」の利用割合が他のサービスに比べて大きい▽70歳以上の世帯では、タクシーなどで病院に行く人が増え、買い物や調理が難しくなるため、「外出支援」や「在宅配食」の割合が大きくなる―などの結果も得られた。

2015年06月17日

遺されたパソコン

今年の梅雨は本当によく雨が降りますね

週間天気予報も数日後には変わっているという、何とも私たちを困らせてくれる状態です

ただ...梅雨明けすると夏が待ってますので、それはそれで暑いと言っているんでしょうね

さて、先日NHKで放送されたクローズアップ現代でこんな内容を取り上げていました。

「そのパソコン遺(のこ)して死ねますか? ~デジタル時代の新たな“遺品”~」

見られた方もいらっしゃるかと思いますが、写真や動画などの思い出から株などの資産運用と、ありとあらゆる面で浸透しているパソコン

ご年配の方ではさっぱりわからず、扱えない方は多いのかもしれませんが...

ただ、もちろん扱える方もいらっしゃるでしょうし、年々経てば経つほど、当たり前のように扱える方が多くなってくるのも事実です

そんなパソコンですが、死後、その管理をどうするのかが問われ始めているようです

写真、日記など、パソコンに遺された膨大な「故人情報」をどうしたらよいか、遺族が悩むケースも多いとのこと。

パソコンやネット上のブログなどを生きた証として捉える人もおり、息子を病気で亡くしたある女性は、息子が開設したブログを引き継ぎ、更新を続けている。

息子が書き残した詩や言葉をアップすると、息子とのつながりを強く感じるんだそう。

最近では年金情報が流出して問題になりましたが、問題になるぐらいの個人情報など、ありとあらゆる情報が端末に集積される時代

個人のパソコンでもたくさんのデータが詰まっているはずです

仮に処分するにしてもデータの流出などを考えてしまうことも少なくないでしょう

また、パソコンは一般に収集しないゴミになりますので処分するにしても本当に大変だと思います

パソコンを遺品としてどう遺すか... この先避けられないことなのかもしれませんね

2015年06月16日

福祉用具アワードで「移座えもんシート」など2製品が二つ星獲得―プラネット

(ケアマネジメントオンライン 2015/06/08 14:30 配信)

福祉用具プランナー研究ネットワーク(プラネット)が行った第1回「プラネット福祉用具アワード」で、モリトーの「移座えもんシート」と松永製作所の車椅子「ネクストコア」の2つが二つ星を獲得した。

このアワードは、日本国内で発表される福祉用具の中から特に優秀な製品を選定し、開発・製造事業者を称えるというもの。

同会の個人会員が、ノミネートされた119製品のなかから「革新性」「普及力」「支援力」の基準にあてはまる製品をそれぞれ選び、

投票を行った。

三つ星を獲得した製品はなく、二つ星が最高賞となった。

また一つ星には、楽匠Zシリーズ(パラマウントベッド)、フロアーベッド(フランスベッド)、ベッドサイド水洗ポータブルトイレ(TOTO)、あゆみシリーズ(徳武産業)、たちあっぷシリーズ(矢崎化工)、オスカー(モルテン)、SRソフトビジョンシリーズ(住友理工)の7製品が選ばれた。

表彰式は、7月5日の同会の研究大会行われる。

◎福祉用具プランナー研究ネットワーク(プラネット)

http://fukushiyougu-plannet.com/

福祉用具プランナー研究ネットワーク(プラネット)が行った第1回「プラネット福祉用具アワード」で、モリトーの「移座えもんシート」と松永製作所の車椅子「ネクストコア」の2つが二つ星を獲得した。

このアワードは、日本国内で発表される福祉用具の中から特に優秀な製品を選定し、開発・製造事業者を称えるというもの。

同会の個人会員が、ノミネートされた119製品のなかから「革新性」「普及力」「支援力」の基準にあてはまる製品をそれぞれ選び、

投票を行った。

三つ星を獲得した製品はなく、二つ星が最高賞となった。

また一つ星には、楽匠Zシリーズ(パラマウントベッド)、フロアーベッド(フランスベッド)、ベッドサイド水洗ポータブルトイレ(TOTO)、あゆみシリーズ(徳武産業)、たちあっぷシリーズ(矢崎化工)、オスカー(モルテン)、SRソフトビジョンシリーズ(住友理工)の7製品が選ばれた。

表彰式は、7月5日の同会の研究大会行われる。

◎福祉用具プランナー研究ネットワーク(プラネット)

http://fukushiyougu-plannet.com/

2015年06月10日

モアイ像って大きいんですよ?

今年の梅雨はホントに雨が降りますね

梅雨時期でも雨が降らず「カラ梅雨」なんて言われることも少なくなかったのですが...

ということで、こんな雨降る日々ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか

唐突ですけど、モアイって大きいってご存知ですか?

もちろんイースター島のあのモアイです

イースター島に行って見たことはないんですけど、宮崎で見たので大きさはある程度把握してるつもりなんですが...

ちなみに宮崎の「サンメッセ日南」にあるモアイは世界で唯一認められてるモアイ像で大きさも形も同じだと言われています

ただ、実際イースター島に埋まっているモアイの方が大きい気がしてます

|

|

|

まぁこんな大きいものを木の棒と石を積んで立たせたと証明されてるんですから、当時の技術力ってすごいものがありますね

2015年06月09日

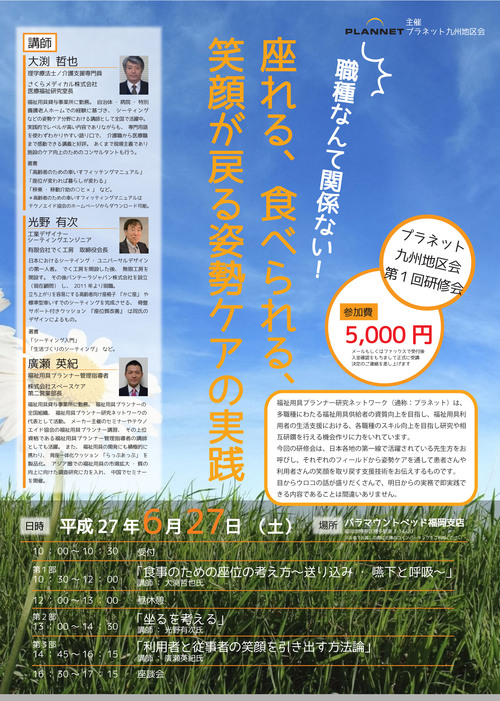

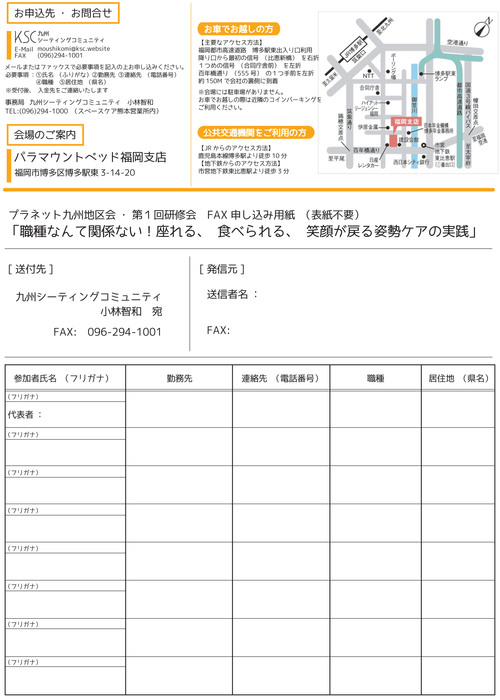

福祉用具セミナーのご案内!

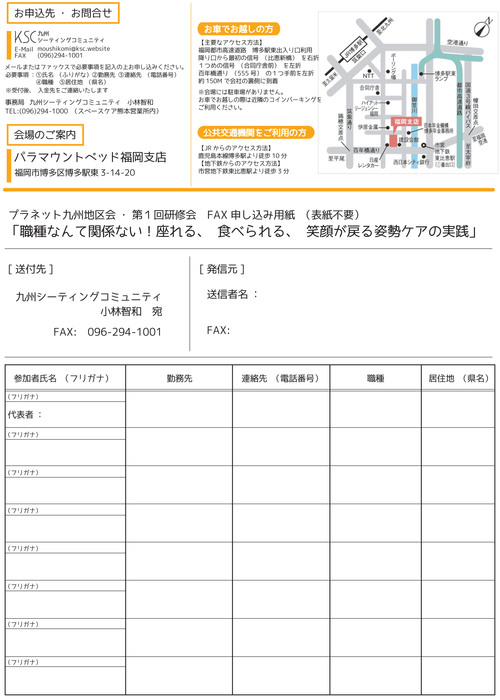

こんにちは。ふくえん熊本の益田です。

今月末は福岡で開催される福祉用具専門セミナー「笑顔が戻る姿勢ケアの実践」に参加してきます。

九州シーティングコミュニティ様の主催になります。

シーティングとは、簡単に言うと、車いす上で正しい姿勢をとるための技術のこと。

この業界に10年以上いる私ですが、専門的なシーティングの分野は勉強不足でしたので、、

しっかり勉強して、今後のご利用者様の笑顔につなげていければと思っています。

それでは

今月末は福岡で開催される福祉用具専門セミナー「笑顔が戻る姿勢ケアの実践」に参加してきます。

九州シーティングコミュニティ様の主催になります。

シーティングとは、簡単に言うと、車いす上で正しい姿勢をとるための技術のこと。

この業界に10年以上いる私ですが、専門的なシーティングの分野は勉強不足でしたので、、

しっかり勉強して、今後のご利用者様の笑顔につなげていければと思っています。

それでは

2015年06月03日

自転車に乗って飲料水GET!!

さて皆さん、梅雨入りした今日この頃、いかがお過ごしでしょうか

先日、道交法の改正についての記事を載せましたが、全国的にいろいろと取り締まりがあったようですね

片耳のイヤホンはOKかNGか...そういった曖昧な点も踏まえて番組でも取り上げていたようです

(ちなみに各地域で判断は異なるようですが...)

さて、自転車繋がり...というわけではないのですが、「Fontus」というものをご存知ですか?

「Fontus」とは自転車のフレームに取り付けて走行することで、飲料水を作り出すという画期的なデバイス(装置)のことらしいです

ウィーン在住のKristof Retezarさんが開発したものなのですが、自転車を走らせることによって空気を取り入れて、その中から水分を取り出して飲料水を作り出しているようですよ

ある程度湿気のある地域であれば、1時間の走行で0.5リッターもの飲料水を作り出せるそうです

この「Fontus」ですが、水が必要不可欠な長距離ライドの場合や、途上国など清潔な水の入手が困難な地域、特にアジアや中央アメリカなど、湿度が高い地域での活用が期待されているそうです

水は私たちにとってはとても大切なものですから、本当にすごい開発ですね

|

|