2015年09月29日

福祉用具による死亡事故が5年で49件―製品評価技術基盤機構

安全第一で考えるなら、、、

自費ベッド<JISベッド ですよね!

(ケアマネジメントオンライン 2015/09/25 09:00 配信 )

独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)は、9月17日、介護ベッドや電動車いすなどの福祉用具による高齢者の事故が、2010年度~2014年度の5年間に147件にのぼったことを受け、注意喚起を行った。

高齢者や障害のある人は、とっさに危険を回避することがむずかしく、事故が発生すると被害が大きくなりやすい。147件のうち100件(68.0%)は重篤な被害で、死亡が49件、重傷が51件であった。

また、147件中55件は用具を使い始めてから1年未満に発生しており、使用に不慣れなことが事故の原因のひとつと推測される。

製品別で最も多かったのは介護ベッドで62件、次いで電動車いすが39件、歩行車・歩行器が16件であった。死亡事故49件のうち、介護ベッドと電動車いすがそれぞれ22件だった。

介護ベッドでの主な事故は、介護ベッドの隙間に頭や手足をはさみ込み、死亡・重傷などの被害を負うことで、NITEは、介護ベッドの隙間はカバーやクッションで覆うなどの予防策を講じるよう呼びかけている。

◎独立行政法人製品評価技術基盤機構 プレスリリース

http://www.nite.go.jp/jiko/chuikanki/press/2015fy/prs150917.html

自費ベッド<JISベッド ですよね!

(ケアマネジメントオンライン 2015/09/25 09:00 配信 )

独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)は、9月17日、介護ベッドや電動車いすなどの福祉用具による高齢者の事故が、2010年度~2014年度の5年間に147件にのぼったことを受け、注意喚起を行った。

高齢者や障害のある人は、とっさに危険を回避することがむずかしく、事故が発生すると被害が大きくなりやすい。147件のうち100件(68.0%)は重篤な被害で、死亡が49件、重傷が51件であった。

また、147件中55件は用具を使い始めてから1年未満に発生しており、使用に不慣れなことが事故の原因のひとつと推測される。

製品別で最も多かったのは介護ベッドで62件、次いで電動車いすが39件、歩行車・歩行器が16件であった。死亡事故49件のうち、介護ベッドと電動車いすがそれぞれ22件だった。

介護ベッドでの主な事故は、介護ベッドの隙間に頭や手足をはさみ込み、死亡・重傷などの被害を負うことで、NITEは、介護ベッドの隙間はカバーやクッションで覆うなどの予防策を講じるよう呼びかけている。

◎独立行政法人製品評価技術基盤機構 プレスリリース

http://www.nite.go.jp/jiko/chuikanki/press/2015fy/prs150917.html

2015年09月15日

介護職の57%に腰痛、97%は介護ロボットの活用に前向き―日本介護クラフトユニオン

「ノーリフティングポリシー」の考え方に介護ロボットが加わると最強だと思います。。(^^)

※日本ノーリフト協会とは...

(ケアマネジメントオンライン 2015/09/08 14:30 配信)

日本介護クラフトユニオンが行った「腰痛と介護ロボット」に関する調査によると、「腰痛がある」と答えた人は全体の56.8%を占め、20.8%の人は5年以上にわたって悩まされていることがわかった。

腰痛の原因として最も多かったのは「中腰姿勢になる機会が多いため」(26.2%)、「負担の大きい介助を行ったため」(16.9%)で、腰痛の予防策として24.3%の人が「正しい介助法の実践」をあげた。

「今後、介護ロボットを利用したいと思うか」という質問に対しては、44.6%の人が「利用したい」と答え、「利用したくない」の11.6%を大きく上回った。なお「わからない」も43.7%にのぼった。

「利用したい」と答えた人は、その理由について「負担の大きい介助が楽になる」(45.9%)、「腰痛の予防になる」(36.0%)をあげた人が多かった。一方「利用したくない」と答えた人は、「ケアが機械的になり人間味を感じなくなる」(29.5%)がその理由としても最も多かった。

介護ロボットには、誤操作や装着時間、導入コストといった特有の懸念材料がある。しかし「介護ロボットを介護業界のために活用すべきか」という質問に対し、「懸念材料がなくなれば活用すべき」と答えた人は64.8%にのぼり、「活用すべき」(32.1%)と答えた人とあわせると、96.9%の人が介護ロボットの活用に前向きであることが示された。

調査は7月22日~8月3日に行われ、327名が回答した。回答者として最も多かった職種は訪問介護員(39.0%)、次いで施設系介護員(19.0%)であった。

◎日本介護クラフトユニオン 調査結果

http://www.nccu.gr.jp/topics/detail.php?SELECT_ID=201509030003

※日本ノーリフト協会とは...

(ケアマネジメントオンライン 2015/09/08 14:30 配信)

日本介護クラフトユニオンが行った「腰痛と介護ロボット」に関する調査によると、「腰痛がある」と答えた人は全体の56.8%を占め、20.8%の人は5年以上にわたって悩まされていることがわかった。

腰痛の原因として最も多かったのは「中腰姿勢になる機会が多いため」(26.2%)、「負担の大きい介助を行ったため」(16.9%)で、腰痛の予防策として24.3%の人が「正しい介助法の実践」をあげた。

「今後、介護ロボットを利用したいと思うか」という質問に対しては、44.6%の人が「利用したい」と答え、「利用したくない」の11.6%を大きく上回った。なお「わからない」も43.7%にのぼった。

「利用したい」と答えた人は、その理由について「負担の大きい介助が楽になる」(45.9%)、「腰痛の予防になる」(36.0%)をあげた人が多かった。一方「利用したくない」と答えた人は、「ケアが機械的になり人間味を感じなくなる」(29.5%)がその理由としても最も多かった。

介護ロボットには、誤操作や装着時間、導入コストといった特有の懸念材料がある。しかし「介護ロボットを介護業界のために活用すべきか」という質問に対し、「懸念材料がなくなれば活用すべき」と答えた人は64.8%にのぼり、「活用すべき」(32.1%)と答えた人とあわせると、96.9%の人が介護ロボットの活用に前向きであることが示された。

調査は7月22日~8月3日に行われ、327名が回答した。回答者として最も多かった職種は訪問介護員(39.0%)、次いで施設系介護員(19.0%)であった。

◎日本介護クラフトユニオン 調査結果

http://www.nccu.gr.jp/topics/detail.php?SELECT_ID=201509030003

2015年09月08日

ファッションの力で介護業界の活性化を- 大阪で介護服コンテスト開催へ

(キャリアブレイン 2015年09月02日)

「一般社団法人女性と地域活性推進機構」は、素敵なユニフォームでこれまでの介護業界のイメージを刷新させる「魅せる、見せる、美せる介護服コンテスト」を14日に大阪市内で開催する。人材難にあえぐ介護業界をファッションの力で活性化させることで、介護に従事したい人を増やすのが狙い。【坂本朝子】

このコンテストは、同機構が手掛ける医療や介護業界で女性の再雇用の機会を創出する事業の一環として企画されたもので、ファッションやデザインの専門学校「モード学園」の協力を得て実現した。

14日に大丸心斎橋劇場で開かれる予定の最終選考では、大阪モード学園の4年生42人全員が提出したデッサンの中から選ばれた5人のファイナリストの介護服が審査される予定。学生らには、介護とはどのようなものかをレクチャーし、ユニフォームで介護従事者を元気づけたいという趣旨を説明。自由な発想でデザインを考えてもらったという。

審査員は、同機構のほか、一般社団法人日本介護事業連合会、介護事業を展開するピースクルーズ株式会社、白衣などのユニフォームを販売する住商モンブラン株式会社が務める予定。審査で評価が高ければ、今後、商品化することも視野に入っているという。

最終選考の日には、デンマーク大使館の松本美保氏や大阪府健康医療部長の上家和子氏の講演、今後、製品化予定の介護作業を支援するアシストスーツを開発した秋山省一氏のプレゼンテーションなども行われる予定。

同機構は、「介護の業界は、女性が多く、その特性が十分に生かせるにもかかわらず、まだまだ女性の就業の選択肢の一つとしては魅力が薄いように感じる」とし、このコンテストをきっかけに介護業界への関心が高まればと期待感を示している。

「一般社団法人女性と地域活性推進機構」は、素敵なユニフォームでこれまでの介護業界のイメージを刷新させる「魅せる、見せる、美せる介護服コンテスト」を14日に大阪市内で開催する。人材難にあえぐ介護業界をファッションの力で活性化させることで、介護に従事したい人を増やすのが狙い。【坂本朝子】

このコンテストは、同機構が手掛ける医療や介護業界で女性の再雇用の機会を創出する事業の一環として企画されたもので、ファッションやデザインの専門学校「モード学園」の協力を得て実現した。

14日に大丸心斎橋劇場で開かれる予定の最終選考では、大阪モード学園の4年生42人全員が提出したデッサンの中から選ばれた5人のファイナリストの介護服が審査される予定。学生らには、介護とはどのようなものかをレクチャーし、ユニフォームで介護従事者を元気づけたいという趣旨を説明。自由な発想でデザインを考えてもらったという。

審査員は、同機構のほか、一般社団法人日本介護事業連合会、介護事業を展開するピースクルーズ株式会社、白衣などのユニフォームを販売する住商モンブラン株式会社が務める予定。審査で評価が高ければ、今後、商品化することも視野に入っているという。

最終選考の日には、デンマーク大使館の松本美保氏や大阪府健康医療部長の上家和子氏の講演、今後、製品化予定の介護作業を支援するアシストスーツを開発した秋山省一氏のプレゼンテーションなども行われる予定。

同機構は、「介護の業界は、女性が多く、その特性が十分に生かせるにもかかわらず、まだまだ女性の就業の選択肢の一つとしては魅力が薄いように感じる」とし、このコンテストをきっかけに介護業界への関心が高まればと期待感を示している。

2015年08月18日

介護職だからこそ知っておきたい拘縮を予防する姿勢ケアセミナー

介護職が学ぶ拘縮予防・改善の姿勢ケアセミナー

日本通所ケア研究会は9月5日、「介護職が学ぶ拘縮予防・改善の姿勢ケアセミナー~ご利用者の生活動作を広げる姿勢づくりと介助のコツ~」を開催する。

身体介助に直接関わる介護職だからこそ知っておきたい、姿勢ケアの正しい知識について、理学療法士で日本介護技術協会の理事を務める田中義行氏を講師に迎え、実技を交えながら学ぶセミナー。

正しい姿勢、痛くない姿勢が拘縮の悪化を防ぐ

セミナーでは拘縮の種類や原因について、拘縮予防のためのアセスメント、ポジショニングとシーティング、正しい姿勢を保つ介助の方法、福祉用具を使うときの注意点などの講義が行われる。

また、実技では関節の触れ方や動かし方、拘縮を予防する介助方穂、福祉用具の使い方、アセスメントの実施方法、姿勢の整え方などを学ぶ。

開催日時は9月5日、10時~15時。会場はウエルおおさか(大阪市西成区出城2-5-20)。定員は50名で、参加費は1万3,000円(消費税、資料代を含む)。

参加希望者は 日本通所ケア研究会のウェブページから直接申し込むか、パンフレットをダウンロードしてFAXにて申し込む。

(画像は、日本通所ケア研究会のホームページより)

▼外部リンク

拘縮予防改善の姿勢ケアセミナー

http://www.tsuusho.com/tana2015/

日本通所ケア研究会は9月5日、「介護職が学ぶ拘縮予防・改善の姿勢ケアセミナー~ご利用者の生活動作を広げる姿勢づくりと介助のコツ~」を開催する。

身体介助に直接関わる介護職だからこそ知っておきたい、姿勢ケアの正しい知識について、理学療法士で日本介護技術協会の理事を務める田中義行氏を講師に迎え、実技を交えながら学ぶセミナー。

正しい姿勢、痛くない姿勢が拘縮の悪化を防ぐ

セミナーでは拘縮の種類や原因について、拘縮予防のためのアセスメント、ポジショニングとシーティング、正しい姿勢を保つ介助の方法、福祉用具を使うときの注意点などの講義が行われる。

また、実技では関節の触れ方や動かし方、拘縮を予防する介助方穂、福祉用具の使い方、アセスメントの実施方法、姿勢の整え方などを学ぶ。

開催日時は9月5日、10時~15時。会場はウエルおおさか(大阪市西成区出城2-5-20)。定員は50名で、参加費は1万3,000円(消費税、資料代を含む)。

参加希望者は 日本通所ケア研究会のウェブページから直接申し込むか、パンフレットをダウンロードしてFAXにて申し込む。

(画像は、日本通所ケア研究会のホームページより)

▼外部リンク

拘縮予防改善の姿勢ケアセミナー

http://www.tsuusho.com/tana2015/

2015年07月28日

生活支援ロボットの実用化に向け、研究機関とコミュニティ発足―トヨタ

(ケアマネジメントオンライン 2015/07/17 17:00)

トヨタは、障がい者や高齢者などの家庭内での自立生活をアシストする生活支援ロボットの早期実用化をめざし、複数の研究機関との連携に乗り出す。

技術開発を推進するための「HSR(Human Support Robot)開発コミュニティ」を発足し、加盟する研究機関等には、トヨタが開発した新型HSRを研究用として貸与する。

加盟機関はHSRを使い、障がい者や高齢者などの生活支援を想定したロボットの機能向上のための技術開発を推進する。

加盟機関の技術開発の加速させるため、コミュニティでは、ソフトウェアやノウハウなど研究開発の成果を共有する。

またトヨタも、研究開発の成果を検証する実証実験の協力先を紹介するなど、加盟機関による実証実験の推進を支援していく予定だ。

HSRは、小回りの利く円筒型の小型・軽量ボディにアームを備え、床の上の物を拾ったり、棚から物を取ってきたりできるロボット。2012年の発表以降、障がい者や介護福祉関係者等の評価を踏まえて改良を重ねてきた。

研究用として貸与するのは、機能性、安全性、研究開発や実証実験における運用性等を向上させた新型HSR。

◎トヨタ自動車

http://www.toyota.co.jp/

トヨタは、障がい者や高齢者などの家庭内での自立生活をアシストする生活支援ロボットの早期実用化をめざし、複数の研究機関との連携に乗り出す。

技術開発を推進するための「HSR(Human Support Robot)開発コミュニティ」を発足し、加盟する研究機関等には、トヨタが開発した新型HSRを研究用として貸与する。

加盟機関はHSRを使い、障がい者や高齢者などの生活支援を想定したロボットの機能向上のための技術開発を推進する。

加盟機関の技術開発の加速させるため、コミュニティでは、ソフトウェアやノウハウなど研究開発の成果を共有する。

またトヨタも、研究開発の成果を検証する実証実験の協力先を紹介するなど、加盟機関による実証実験の推進を支援していく予定だ。

HSRは、小回りの利く円筒型の小型・軽量ボディにアームを備え、床の上の物を拾ったり、棚から物を取ってきたりできるロボット。2012年の発表以降、障がい者や介護福祉関係者等の評価を踏まえて改良を重ねてきた。

研究用として貸与するのは、機能性、安全性、研究開発や実証実験における運用性等を向上させた新型HSR。

◎トヨタ自動車

http://www.toyota.co.jp/

2015年07月14日

口コミサイト「ケアグッズ」、介護・福祉用具の体験会を開催

(介護ニュース 2015年7月11日)

6/6に広島県で開催

株式会社システムフレンドが運営する介護・福祉用具の口コミサイト「ケアグッズ」は、介護従事者を主な対象とした介護・福祉用品の体験会を、広島県健康福祉センターにて2015年6月6日(土)に開催した。

体験会の目的

今回のイベントは、介護の現場で普段から患者や家族からの声を聞いている介護従事者にさまざまな介護・福祉用具を体験してもらおうというもの。

商品を体験した感想などを、介護・福祉用具を扱う企業にフィードバックすることで、今後の商品開発の参考にしてもらうことを目的に開催された。

約60数種類の介護・福祉用具を展示

体験会では、プラス株式会社ジョインテックスカンパニーが運営する介護福祉施設向けデリバリーサービス「スマート介護」から提供された約60数種類の介護・福祉用具を展示。

事前に公募した30名の介護従事者がモニターとなり、レクリエーション、リハビリ用品をはじめとした展示品を体験してもらった。

ケアグッズについて

ケアグッズは、医療・介護従事者の経験にもとづく情報や介護・福祉用具についての意見や口コミを掲載するポータルサイト。

掲載商品は特定企業に偏重せず、介護従事者・使用者の視点による信頼性の高い情報を発信することを目的に運営されている。

ケアグッズでは、今後も定期的な体験イベントを開催し、介護・福祉業界のサービスレベル向上に貢献していきたいとしている。

(画像はプレスリリースより)

外部リンク

株式会社システムフレンドのプレスリリース

https://www.atpress.ne.jp/news/66785

ケアグッズ

http://care-goods.net/

6/6に広島県で開催

株式会社システムフレンドが運営する介護・福祉用具の口コミサイト「ケアグッズ」は、介護従事者を主な対象とした介護・福祉用品の体験会を、広島県健康福祉センターにて2015年6月6日(土)に開催した。

体験会の目的

今回のイベントは、介護の現場で普段から患者や家族からの声を聞いている介護従事者にさまざまな介護・福祉用具を体験してもらおうというもの。

商品を体験した感想などを、介護・福祉用具を扱う企業にフィードバックすることで、今後の商品開発の参考にしてもらうことを目的に開催された。

約60数種類の介護・福祉用具を展示

体験会では、プラス株式会社ジョインテックスカンパニーが運営する介護福祉施設向けデリバリーサービス「スマート介護」から提供された約60数種類の介護・福祉用具を展示。

事前に公募した30名の介護従事者がモニターとなり、レクリエーション、リハビリ用品をはじめとした展示品を体験してもらった。

ケアグッズについて

ケアグッズは、医療・介護従事者の経験にもとづく情報や介護・福祉用具についての意見や口コミを掲載するポータルサイト。

掲載商品は特定企業に偏重せず、介護従事者・使用者の視点による信頼性の高い情報を発信することを目的に運営されている。

ケアグッズでは、今後も定期的な体験イベントを開催し、介護・福祉業界のサービスレベル向上に貢献していきたいとしている。

(画像はプレスリリースより)

外部リンク

株式会社システムフレンドのプレスリリース

https://www.atpress.ne.jp/news/66785

ケアグッズ

http://care-goods.net/

2015年07月07日

家族と介護スタッフのための情報共有アプリ SNS感覚で画像投稿も―カシオ計算機

(ケアマネジメントオンライン 2015/07/01 09:00 配信)

カシオ計算機は、介護が必要な親と離れて暮らす家族と、介護スタッフとのコミュニケーションを促進する、スマートフォン向けアプリ「DaisyCircle(デイジーサークル)」を7月7日に公開する。

特長は、被介護者ごとに形成するサークルに、訪問介護・デイサービス・ケアマネジャーなどの介護スタッフと被介護者の家族が参加し、日常的な情報を共有できる点。

ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)の感覚で書き込みや画像投稿ができ、家族はいつでも介護状況を確認することができる。介護の見える化により、関係者の一体感を高める効果も期待できそうだ。

また、相手を特定して、文字で連絡できるツールも搭載。連絡する相手は、サークル内から自由に選ぶことができ、手軽で確実に用件を伝えることが可能だ。

サークルの形成や参加者の招待は、介護サービス事業者が主導して行う、クローズドシステムのため、安全性にも優れる。

7月7日の公開後、12月31日までは無料で試すことができる。

■アプリ名:DaisyCircle Android版

■公開場所:Google play

■アプリ価格:無料

■利用料金:無料(12月31日以降の料金は12月に案内)

◎カシオ計算機

http://casio.jp/

カシオ計算機は、介護が必要な親と離れて暮らす家族と、介護スタッフとのコミュニケーションを促進する、スマートフォン向けアプリ「DaisyCircle(デイジーサークル)」を7月7日に公開する。

特長は、被介護者ごとに形成するサークルに、訪問介護・デイサービス・ケアマネジャーなどの介護スタッフと被介護者の家族が参加し、日常的な情報を共有できる点。

ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)の感覚で書き込みや画像投稿ができ、家族はいつでも介護状況を確認することができる。介護の見える化により、関係者の一体感を高める効果も期待できそうだ。

また、相手を特定して、文字で連絡できるツールも搭載。連絡する相手は、サークル内から自由に選ぶことができ、手軽で確実に用件を伝えることが可能だ。

サークルの形成や参加者の招待は、介護サービス事業者が主導して行う、クローズドシステムのため、安全性にも優れる。

7月7日の公開後、12月31日までは無料で試すことができる。

■アプリ名:DaisyCircle Android版

■公開場所:Google play

■アプリ価格:無料

■利用料金:無料(12月31日以降の料金は12月に案内)

◎カシオ計算機

http://casio.jp/

2015年06月30日

高齢者の地方移住促進は愚策の最たるものと大前研一氏が批判

日本創成会議が6月4日に発表した東京圏の高齢者の地方移住をすすめる提言が「現代版姥捨て山」だと批判を浴びている。なぜ批判が集まるのか、大前研一氏が解説する。

* * *

「東京圏の高齢者の地方移住を促進すべき」という民間研究機関「日本創成会議」(座長・増田寛也元総務相)の提言が波紋を広げている。同会議は昨年、出産年齢の中心である20~39歳の女性が半減することにより、全国の896市区町村が2040年までに、介護保険や医療保険などの社会保障の維持が困難で雇用も確保しづらい「消滅可能性都市」になると指摘して大きな論争を呼んだ。

今回は東京圏の75歳以上の高齢者が今後10年間で急増し、深刻な医療・介護サービス不足に陥るとして高齢者の地方移住などを提言。具体的な移住先の候補地として医療・介護施設や人材に余裕がある北海道函館市、青森県弘前市、新潟県上越市、愛媛県松山市、山口県下関市、大分県別府市など26道府県の41地域を挙げた。

それに対して埼玉県の上田清司知事は「試算そのものが荒っぽい推論で、乱暴な議論だ」と批判。地方からも「都市部で高齢者の面倒を見きれないから単純に地方に行けば丸く収まるということではない」(新潟県の泉田裕彦知事)、「東京のお年寄りからすれば、現代版の姥捨て山にならないか。強い違和感を覚える」(愛媛県の中村時広知事)といった疑問の声が相次いだ。

私も全く別な理由で東京圏の高齢者の地方移住は端から無理であり、日本創成会議の提言は、いま起きている現象を全く無視した「机上の空論」だと思う。

同会議は昨年の提言でも、日本が直面している深刻な人口減少をストップさせ、地方を元気にしていくためには、地方から大都市へ若者が流出する“人の流れ”を変えて「東京一極集中」に歯止めをかけなければならない、と主張した。しかし私は、その際も「東京一極集中が地方消滅危機を救う」という持論を述べた。

東京都心の屋根の上(空中)にはまだまだ余裕があるので、容積率緩和を実行して湾岸エリアなどのマンハッタン化を進めれば、いま以上に人、カネ、モノ、情報が集まり「職住接近24時間タウン」が可能になる。それは毎日の通勤ラッシュから人々を解放してビジネスマンの効率アップをもたらし、日本企業や日本の国全体の生産性をも向上させる。

東京一極集中は日本のためには望ましいことであり、もっと都心に集中させれば通勤などの問題も軽減されるので、要は都市計画の問題に帰着するという考えだ。

ところが、この提言の後、政府は2016年度の地方創生施策に関する基本方針の素案に大都市の高齢者の地方移住促進を柱として盛り込んだ。なんと2016年度から長崎県、新潟県南魚沼市、山梨県都留市、茨城県笠間市で先行してモデル事業を実施して新型交付金を配り、規制を緩和する特区の指定も検討するという。

モデル事業を実施する自治体に、日本創成会議が移住先の候補地として挙げた41地域が長崎を除いて入っていないのは不可解だが、これはまさに(役人らしい)愚策の最たるものであり、速やかに方向転換すべきである。

※週刊ポスト2015年7月10日号

* * *

「東京圏の高齢者の地方移住を促進すべき」という民間研究機関「日本創成会議」(座長・増田寛也元総務相)の提言が波紋を広げている。同会議は昨年、出産年齢の中心である20~39歳の女性が半減することにより、全国の896市区町村が2040年までに、介護保険や医療保険などの社会保障の維持が困難で雇用も確保しづらい「消滅可能性都市」になると指摘して大きな論争を呼んだ。

今回は東京圏の75歳以上の高齢者が今後10年間で急増し、深刻な医療・介護サービス不足に陥るとして高齢者の地方移住などを提言。具体的な移住先の候補地として医療・介護施設や人材に余裕がある北海道函館市、青森県弘前市、新潟県上越市、愛媛県松山市、山口県下関市、大分県別府市など26道府県の41地域を挙げた。

それに対して埼玉県の上田清司知事は「試算そのものが荒っぽい推論で、乱暴な議論だ」と批判。地方からも「都市部で高齢者の面倒を見きれないから単純に地方に行けば丸く収まるということではない」(新潟県の泉田裕彦知事)、「東京のお年寄りからすれば、現代版の姥捨て山にならないか。強い違和感を覚える」(愛媛県の中村時広知事)といった疑問の声が相次いだ。

私も全く別な理由で東京圏の高齢者の地方移住は端から無理であり、日本創成会議の提言は、いま起きている現象を全く無視した「机上の空論」だと思う。

同会議は昨年の提言でも、日本が直面している深刻な人口減少をストップさせ、地方を元気にしていくためには、地方から大都市へ若者が流出する“人の流れ”を変えて「東京一極集中」に歯止めをかけなければならない、と主張した。しかし私は、その際も「東京一極集中が地方消滅危機を救う」という持論を述べた。

東京都心の屋根の上(空中)にはまだまだ余裕があるので、容積率緩和を実行して湾岸エリアなどのマンハッタン化を進めれば、いま以上に人、カネ、モノ、情報が集まり「職住接近24時間タウン」が可能になる。それは毎日の通勤ラッシュから人々を解放してビジネスマンの効率アップをもたらし、日本企業や日本の国全体の生産性をも向上させる。

東京一極集中は日本のためには望ましいことであり、もっと都心に集中させれば通勤などの問題も軽減されるので、要は都市計画の問題に帰着するという考えだ。

ところが、この提言の後、政府は2016年度の地方創生施策に関する基本方針の素案に大都市の高齢者の地方移住促進を柱として盛り込んだ。なんと2016年度から長崎県、新潟県南魚沼市、山梨県都留市、茨城県笠間市で先行してモデル事業を実施して新型交付金を配り、規制を緩和する特区の指定も検討するという。

モデル事業を実施する自治体に、日本創成会議が移住先の候補地として挙げた41地域が長崎を除いて入っていないのは不可解だが、これはまさに(役人らしい)愚策の最たるものであり、速やかに方向転換すべきである。

※週刊ポスト2015年7月10日号

2015年06月23日

介護予防などの市場、10年後は1.3兆円- シード・プランニングが推計

配食サービスいいですね!色々組み合わせがありそうです。。(^^)

(キャリアブレイン 2015年06月19日 19時30分)

介護予防・生活支援サービスの市場規模は、今後10年で約1.3兆円まで拡大するという推計結果を、コンサルティングや市場調査を手掛けるシード・プランニングが発表した。特に「外出支援」や「在宅配食」などのサービスが市場の成長をけん引すると予測している。【ただ正芳】

シード・プランニングでは、昨年11月から今年5月にかけて、介護予防サービスや生活支援サービスのうち、「外出支援」「緊急通報・見守り」「在宅配食」「家事代行・買い物支援」「運動機能・訓練」「栄養改善・口腔機能向上・認知機能低下対応」に関する業務を手掛ける14の団体や企業を対象のヒアリングを実施。今後の企業の動向や市場規模などについて分析した。

その結果、介護予防・生活支援サービスの全体の市場規模については、2014年度には約6841億円だったが、25年度には約1兆2977億円と、約1.9倍まで拡大するという結果が得られた。

25年度の推定市場である1兆2977億円のうち、最も多かったのは「外出支援」で全体の約6割弱を占めた。次いで多かったのは「在宅配食」だった。

そのほか、▽60―69歳の世帯では、自分での運転や公共交通機関を利用しての移動、調理などが可能な人が多く、健康維持・増進を目的とした「運動機能向上」の利用割合が他のサービスに比べて大きい▽70歳以上の世帯では、タクシーなどで病院に行く人が増え、買い物や調理が難しくなるため、「外出支援」や「在宅配食」の割合が大きくなる―などの結果も得られた。

(キャリアブレイン 2015年06月19日 19時30分)

介護予防・生活支援サービスの市場規模は、今後10年で約1.3兆円まで拡大するという推計結果を、コンサルティングや市場調査を手掛けるシード・プランニングが発表した。特に「外出支援」や「在宅配食」などのサービスが市場の成長をけん引すると予測している。【ただ正芳】

シード・プランニングでは、昨年11月から今年5月にかけて、介護予防サービスや生活支援サービスのうち、「外出支援」「緊急通報・見守り」「在宅配食」「家事代行・買い物支援」「運動機能・訓練」「栄養改善・口腔機能向上・認知機能低下対応」に関する業務を手掛ける14の団体や企業を対象のヒアリングを実施。今後の企業の動向や市場規模などについて分析した。

その結果、介護予防・生活支援サービスの全体の市場規模については、2014年度には約6841億円だったが、25年度には約1兆2977億円と、約1.9倍まで拡大するという結果が得られた。

25年度の推定市場である1兆2977億円のうち、最も多かったのは「外出支援」で全体の約6割弱を占めた。次いで多かったのは「在宅配食」だった。

そのほか、▽60―69歳の世帯では、自分での運転や公共交通機関を利用しての移動、調理などが可能な人が多く、健康維持・増進を目的とした「運動機能向上」の利用割合が他のサービスに比べて大きい▽70歳以上の世帯では、タクシーなどで病院に行く人が増え、買い物や調理が難しくなるため、「外出支援」や「在宅配食」の割合が大きくなる―などの結果も得られた。

2015年06月16日

福祉用具アワードで「移座えもんシート」など2製品が二つ星獲得―プラネット

(ケアマネジメントオンライン 2015/06/08 14:30 配信)

福祉用具プランナー研究ネットワーク(プラネット)が行った第1回「プラネット福祉用具アワード」で、モリトーの「移座えもんシート」と松永製作所の車椅子「ネクストコア」の2つが二つ星を獲得した。

このアワードは、日本国内で発表される福祉用具の中から特に優秀な製品を選定し、開発・製造事業者を称えるというもの。

同会の個人会員が、ノミネートされた119製品のなかから「革新性」「普及力」「支援力」の基準にあてはまる製品をそれぞれ選び、

投票を行った。

三つ星を獲得した製品はなく、二つ星が最高賞となった。

また一つ星には、楽匠Zシリーズ(パラマウントベッド)、フロアーベッド(フランスベッド)、ベッドサイド水洗ポータブルトイレ(TOTO)、あゆみシリーズ(徳武産業)、たちあっぷシリーズ(矢崎化工)、オスカー(モルテン)、SRソフトビジョンシリーズ(住友理工)の7製品が選ばれた。

表彰式は、7月5日の同会の研究大会行われる。

◎福祉用具プランナー研究ネットワーク(プラネット)

http://fukushiyougu-plannet.com/

福祉用具プランナー研究ネットワーク(プラネット)が行った第1回「プラネット福祉用具アワード」で、モリトーの「移座えもんシート」と松永製作所の車椅子「ネクストコア」の2つが二つ星を獲得した。

このアワードは、日本国内で発表される福祉用具の中から特に優秀な製品を選定し、開発・製造事業者を称えるというもの。

同会の個人会員が、ノミネートされた119製品のなかから「革新性」「普及力」「支援力」の基準にあてはまる製品をそれぞれ選び、

投票を行った。

三つ星を獲得した製品はなく、二つ星が最高賞となった。

また一つ星には、楽匠Zシリーズ(パラマウントベッド)、フロアーベッド(フランスベッド)、ベッドサイド水洗ポータブルトイレ(TOTO)、あゆみシリーズ(徳武産業)、たちあっぷシリーズ(矢崎化工)、オスカー(モルテン)、SRソフトビジョンシリーズ(住友理工)の7製品が選ばれた。

表彰式は、7月5日の同会の研究大会行われる。

◎福祉用具プランナー研究ネットワーク(プラネット)

http://fukushiyougu-plannet.com/

2015年05月19日

福祉車両の販売台数が過去最高に 軽自動車の販売好調―日本自動車工業会

(ケアマネジメントオンライン 2015/05/15 12:00 配信)

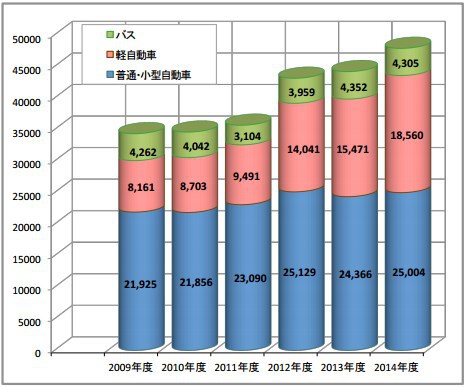

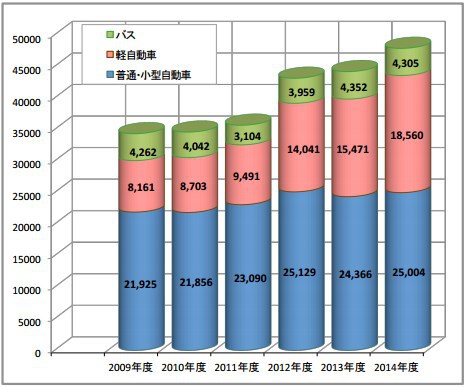

2014年度の福祉車両の販売台数が47,869台で過去最高となったことが、5月8日、日本自動車工業会の調べにより明らかになった。

(日本自動車工業会調べ)

販売台数が最も多かったのは普通・小型自動車で、前年度比102.6%の25,004台であった。

「昇降シート車・回転シート車」は前年度をわずかに下回ったものの、「車いす移動車」が過去最高だった2012年度を上回り、14,013台となった。

一方、販売の伸び率が大きいのが軽自動車だ。前年度比120.0%の18,560台で、前年に引き続き過去最高を更新した。特に「昇降シート車・回転シート車」は前年度比163.9%と大幅に増加し、4,055台であった。

バスは前年度をわずかに下回り、4,305台であった。

◎日本自動車工業会

http://www.jama.or.jp/index.html

2014年度の福祉車両の販売台数が47,869台で過去最高となったことが、5月8日、日本自動車工業会の調べにより明らかになった。

(日本自動車工業会調べ)

販売台数が最も多かったのは普通・小型自動車で、前年度比102.6%の25,004台であった。

「昇降シート車・回転シート車」は前年度をわずかに下回ったものの、「車いす移動車」が過去最高だった2012年度を上回り、14,013台となった。

一方、販売の伸び率が大きいのが軽自動車だ。前年度比120.0%の18,560台で、前年に引き続き過去最高を更新した。特に「昇降シート車・回転シート車」は前年度比163.9%と大幅に増加し、4,055台であった。

バスは前年度をわずかに下回り、4,305台であった。

◎日本自動車工業会

http://www.jama.or.jp/index.html

2015年05月09日

遠隔操作でロボットによる見守り ホームケアーの各施設に導入進める―奈良県

(ケアマネジメントオンライン 2015/05/08 14:30 配信)

奈良県は、介護施設・サービス業を行うホームケアー株式会社との共同で、介護施設や高齢者用住宅での見守り作業を遠隔操作で行うためのシステムを開発し、4月24日、ホームケアー大日で事業化したことを発表した。

このシステムは、介護現場における人材不足や夜間作業の軽減を目的に、開発したロボットが見守り作業を行うというもの。

従来の監視カメラは、プライバシーの問題から設置がしにくかったが、本システムでは必要な時に必要な場所にロボットを派遣し、見守り作業を行うことができる。

また、オペレータが部屋を指定すると、ロボットは施設のマーキングに従ってその部屋への移動を行うため、オペレータは少ない負担で夜間の見守り作業ができる。被介護者は、ロボットを通じてオペレータと会話をすることも可能だ。

現在はこの見守り作業は1つの施設内で行われているが、県は将来的に、いくつかの施設の見守りを一箇所の集中管理センターで同時に行えるシステムへと発展させていく予定だという。

本システム(ロボットを含む)の販売については、ホームケアー各施設へ導入した後、検討を行うという。

◎奈良県

http://www.pref.nara.jp/

奈良県は、介護施設・サービス業を行うホームケアー株式会社との共同で、介護施設や高齢者用住宅での見守り作業を遠隔操作で行うためのシステムを開発し、4月24日、ホームケアー大日で事業化したことを発表した。

このシステムは、介護現場における人材不足や夜間作業の軽減を目的に、開発したロボットが見守り作業を行うというもの。

従来の監視カメラは、プライバシーの問題から設置がしにくかったが、本システムでは必要な時に必要な場所にロボットを派遣し、見守り作業を行うことができる。

また、オペレータが部屋を指定すると、ロボットは施設のマーキングに従ってその部屋への移動を行うため、オペレータは少ない負担で夜間の見守り作業ができる。被介護者は、ロボットを通じてオペレータと会話をすることも可能だ。

現在はこの見守り作業は1つの施設内で行われているが、県は将来的に、いくつかの施設の見守りを一箇所の集中管理センターで同時に行えるシステムへと発展させていく予定だという。

本システム(ロボットを含む)の販売については、ホームケアー各施設へ導入した後、検討を行うという。

◎奈良県

http://www.pref.nara.jp/

2015年04月22日

スマホアプリで介護事業所の検索可能に- 厚労省が開発、4月1日スタート

(キャリアブレイン 2015年03月31日 16時00分)

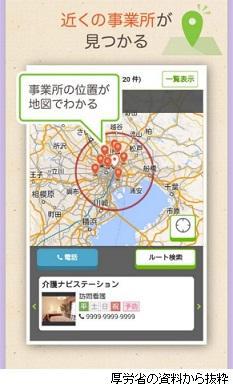

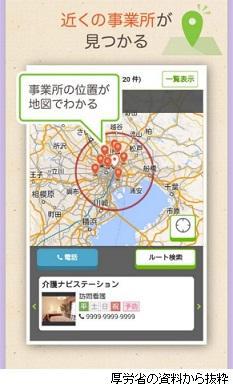

厚生労働省は4月1日、介護サービスの利用を考えている人やその家族などが、各事業所の情報を検索・閲覧することができるスマートフォンアプリケーションの運用を始める。このアプリは厚労省が新たに開発したもので、全国約19万か所の事業所の情報を公表する。GPS(全地球測位システム)を活用し、今いる場所から近くの事業所までの距離や道順を調べることもできる。【丸山紀一朗】

同省は介護保険法の規定に基づき、2006年4月から、介護サービス情報の公表制度を開始。利用者が事業所を比較・検討して選べるよう、毎年1回、事業所からの報告を受け、都道府県が事業所の情報をインターネットで公表している。直近1年間の1か月当たりの平均アクセス数は、約35万となっている。

4月1日から運用を開始するスマホアプリは、この公表制度を活用し、事業所の情報のうち運営方針やサービスの特色、営業時間、送迎サービスの有無、定員、空き数、連絡先などを検索・閲覧できるようにしたもの。

アプリの名称は「介護事業所ナビ」で、AndroidとiOSに対応する。スマホの縦長の画面に表示を最適化したほか、質問に答えるだけでニーズに合った事業所を見つけ出せる機能などを盛り込んだ。同省の担当者は、「パソコンがなく、スマホだけしか持っていない人の利便性が上がるよう開発した」とし、アプリの活用が進むことに期待感を示している。

厚生労働省は4月1日、介護サービスの利用を考えている人やその家族などが、各事業所の情報を検索・閲覧することができるスマートフォンアプリケーションの運用を始める。このアプリは厚労省が新たに開発したもので、全国約19万か所の事業所の情報を公表する。GPS(全地球測位システム)を活用し、今いる場所から近くの事業所までの距離や道順を調べることもできる。【丸山紀一朗】

同省は介護保険法の規定に基づき、2006年4月から、介護サービス情報の公表制度を開始。利用者が事業所を比較・検討して選べるよう、毎年1回、事業所からの報告を受け、都道府県が事業所の情報をインターネットで公表している。直近1年間の1か月当たりの平均アクセス数は、約35万となっている。

4月1日から運用を開始するスマホアプリは、この公表制度を活用し、事業所の情報のうち運営方針やサービスの特色、営業時間、送迎サービスの有無、定員、空き数、連絡先などを検索・閲覧できるようにしたもの。

アプリの名称は「介護事業所ナビ」で、AndroidとiOSに対応する。スマホの縦長の画面に表示を最適化したほか、質問に答えるだけでニーズに合った事業所を見つけ出せる機能などを盛り込んだ。同省の担当者は、「パソコンがなく、スマホだけしか持っていない人の利便性が上がるよう開発した」とし、アプリの活用が進むことに期待感を示している。

2015年04月15日

ロボットスーツHAL 施設向けに3商品を販売開始―大和ハウス

(ケアマネジメントオンライン 2015/04/14 09:00 配信)

大和ハウスは5月1日より、全国の介護・福祉施設に向けて、サイバーダインが開発・製造する「ロボットスーツHAL」の販売を開始する。

HALは、装着者の皮膚表面から生体電位信号を読み取り、装着者の思った通りに動作をアシストする最先端のロボット。

大和ハウスが販売するのは、自立支援用の下肢タイプと単関節タイプ、介護支援用の腰タイプの3商品となる。

それぞれの特徴や仕様は、以下のとおり。

【ロボットスーツ HAL自立支援用(下肢タイプ)】

下肢に障がいがある人や、脚力が弱くなった人の動作をサポートする装着型ロボット。「ロボットスーツ HAL福祉用(下肢タイプ)」の機能を向上させたタイプ。

■レンタル料金:188,000 円/月(税別・5年レンタルの場合)

■サイズ:S・M・L サイズ(身長150cm~190cm まで利用可能)

■重量:約14kg(バッテリーを含む)

■動作時間:約60分

【ロボットスーツ HAL自立支援用(単関節タイプ)】

膝や肘に装着するトレーニング用ロボットスーツ。膝関節、肘関節のどちらでも使用することができ、1.5kgと軽量なため、持ち運びしやすい。

座った状態や寝た状態においても使用できるため、自由度の高いトレーニングを行うことができる。

■レンタル料金:両側セットの場合、初期導入費用400,000円(税別)、130,000円/月(税別・5年レンタルの場合)

■サイズ:1サイズのみ

■重量:約1.3kg(制御部とバッテリーを除く)

■動作時間:約120分

【ロボットスーツ HAL介護支援用(腰タイプ)】

介護者が介護を行う際の、腰部にかかる負荷を軽減し、腰痛などの身体に係るリスクを軽減する。

■レンタル料金:初期導入費用100,000円(税別)、78,000円/月(税別・3年レンタルの場合)

■サイズ:1サイズのみ

■重量:約2.9kg(バッテリーを含む)

■動作時間:約180分

◎大和ハウス

http://www.daiwahouse.co.jp/

大和ハウスは5月1日より、全国の介護・福祉施設に向けて、サイバーダインが開発・製造する「ロボットスーツHAL」の販売を開始する。

HALは、装着者の皮膚表面から生体電位信号を読み取り、装着者の思った通りに動作をアシストする最先端のロボット。

大和ハウスが販売するのは、自立支援用の下肢タイプと単関節タイプ、介護支援用の腰タイプの3商品となる。

それぞれの特徴や仕様は、以下のとおり。

【ロボットスーツ HAL自立支援用(下肢タイプ)】

下肢に障がいがある人や、脚力が弱くなった人の動作をサポートする装着型ロボット。「ロボットスーツ HAL福祉用(下肢タイプ)」の機能を向上させたタイプ。

■レンタル料金:188,000 円/月(税別・5年レンタルの場合)

■サイズ:S・M・L サイズ(身長150cm~190cm まで利用可能)

■重量:約14kg(バッテリーを含む)

■動作時間:約60分

【ロボットスーツ HAL自立支援用(単関節タイプ)】

膝や肘に装着するトレーニング用ロボットスーツ。膝関節、肘関節のどちらでも使用することができ、1.5kgと軽量なため、持ち運びしやすい。

座った状態や寝た状態においても使用できるため、自由度の高いトレーニングを行うことができる。

■レンタル料金:両側セットの場合、初期導入費用400,000円(税別)、130,000円/月(税別・5年レンタルの場合)

■サイズ:1サイズのみ

■重量:約1.3kg(制御部とバッテリーを除く)

■動作時間:約120分

【ロボットスーツ HAL介護支援用(腰タイプ)】

介護者が介護を行う際の、腰部にかかる負荷を軽減し、腰痛などの身体に係るリスクを軽減する。

■レンタル料金:初期導入費用100,000円(税別)、78,000円/月(税別・3年レンタルの場合)

■サイズ:1サイズのみ

■重量:約2.9kg(バッテリーを含む)

■動作時間:約180分

◎大和ハウス

http://www.daiwahouse.co.jp/

2015年04月11日

居宅介護支援事業所を併設したコンビニが登場―ローソン

そのうち、24時間相談受付窓口もできるかもしれませんね!

ローソンは4月3日、ケアマネジャーまたは相談員が常駐する、ケア(介護)拠点併設型店舗の1号店を埼玉県川口市にオープンさせた。

埼玉県を中心に介護サービスを提供するウイズネットがフランチャイズオーナーとなり、居宅介護支援事業所やサロンスペースなどを併設。

シニア(アクティブシニアから介護を必要とされるシニアまで)とその家族の生活や健康をサポートする機能を付帯した、新たなコンビニモデルをめざす。

【店舗の主な特徴】

■ケアマネジャーまたは相談員が常駐するウイズネットが運営する居宅介護支援事業所を併設

(介護等に関する相談を受け付ける相談室とカウンター、営業時間 8:30~17:30)

■介護予防運動情報や自治体、地域のサークル・イベント情報等を提供するサロンスペースを設置

■コンビニの標準的な商品に加え、シニアに馴染みのある菓子、日用品、雑誌・書籍や介護関連商品を揃える

■ウイズネットの配食等の在宅サービスと連携し、ローソン商品を届ける(買物サポート)

【「ローソン川口末広三丁目店」概要】

■店舗住所:埼玉県川口市末広3-11-17

■営業時間:年中無休24時間(居宅介護支援事業所・介護相談窓口は8:30~17:30)

■店舗面積:68坪(売場面積:52坪、居宅介護支援事業所・介護相談窓口:3.8坪、サロンスペース:3.5坪)

■取扱アイテム数:約4,000種類(うち介護関連商品:約70品)

両社は、今夏を目処に、さいたま市内に2号店をオープンさせる予定。

さらにローソンは今後、都市部を中心に、地域に密着した介護事業者と連携し、2017年度末までに30店舗のケア(介護)拠点併設型店舗出店を目指すとしている。

◎ローソン

http://www.lawson.co.jp/index.html

ローソンは4月3日、ケアマネジャーまたは相談員が常駐する、ケア(介護)拠点併設型店舗の1号店を埼玉県川口市にオープンさせた。

埼玉県を中心に介護サービスを提供するウイズネットがフランチャイズオーナーとなり、居宅介護支援事業所やサロンスペースなどを併設。

シニア(アクティブシニアから介護を必要とされるシニアまで)とその家族の生活や健康をサポートする機能を付帯した、新たなコンビニモデルをめざす。

【店舗の主な特徴】

■ケアマネジャーまたは相談員が常駐するウイズネットが運営する居宅介護支援事業所を併設

(介護等に関する相談を受け付ける相談室とカウンター、営業時間 8:30~17:30)

■介護予防運動情報や自治体、地域のサークル・イベント情報等を提供するサロンスペースを設置

■コンビニの標準的な商品に加え、シニアに馴染みのある菓子、日用品、雑誌・書籍や介護関連商品を揃える

■ウイズネットの配食等の在宅サービスと連携し、ローソン商品を届ける(買物サポート)

【「ローソン川口末広三丁目店」概要】

■店舗住所:埼玉県川口市末広3-11-17

■営業時間:年中無休24時間(居宅介護支援事業所・介護相談窓口は8:30~17:30)

■店舗面積:68坪(売場面積:52坪、居宅介護支援事業所・介護相談窓口:3.8坪、サロンスペース:3.5坪)

■取扱アイテム数:約4,000種類(うち介護関連商品:約70品)

両社は、今夏を目処に、さいたま市内に2号店をオープンさせる予定。

さらにローソンは今後、都市部を中心に、地域に密着した介護事業者と連携し、2017年度末までに30店舗のケア(介護)拠点併設型店舗出店を目指すとしている。

◎ローソン

http://www.lawson.co.jp/index.html

2015年04月08日

【機器再生物語⑤】点検など考えればリースも

施設でも介護保険レンタル対応は悲願ですね

(福祉新聞 2015年03月24日)

【機器再生物語⑤】点検など考えればリースも

http://www.fukushishimbun.co.jp/topics/8484

福祉機器のメンテナンスに力を入れている東京都日の出町の特別養護老人ホーム「ひのでホーム」(定員200人)では、車いすが壊れてもそのまま捨てずに使える部品をすべて保管している。「同じ車いすが2台ダメになったら1台は再生させられる」とリハビリ課マネジャーの森谷陽一さんは語る。

同施設が車いすの再生に力を注ぐのは、調整機能付きとティルト・リクライニング(TR)型の整備を進めているからだ。

現在、調整機能付き57台、TR型47台を保有するが、どちらも高価なため標準型のように使い捨てできない。14年前に買った海外のTR型の部品が壊れたときもメーカーに探してもらい、新潟県で見つけた同じ機種の中古部品を送ってもらい修理した。

そんなノウハウがある同施設で進めているのが車いすなどのリース契約だ。壊れたり、汚れたりしたら、専門知識・技術を持つ福祉用具貸与事業者が点検・修理してくれるからだ。

5年リースの調整機能付き車いすは、契約期間内に無料でブレーキレバーとタイヤ交換が行われる。体圧分散型マットレスは6種類使っているが、そのうち2種類を5年リース。毎年1回丸洗いされるので清潔を維持できる。「古いマットは廃棄し、リースに切り替えている。購入するより割高だが、メンテナンス代などを考えれば差はない」という。

「施設で修理した機器で事故が起きた場合、製造物責任法により修理した人の責任が問われる。リースの方が安心だし、貸与事業者がすぐに対応してくれるので良い。施設も介護保険制度でレンタル、リースできるようにしてほしい」という森谷さん。

施設が安全・安心な機器を使える仕組みがもっと考えられて良いだろう。

(福祉新聞 2015年03月24日)

【機器再生物語⑤】点検など考えればリースも

http://www.fukushishimbun.co.jp/topics/8484

福祉機器のメンテナンスに力を入れている東京都日の出町の特別養護老人ホーム「ひのでホーム」(定員200人)では、車いすが壊れてもそのまま捨てずに使える部品をすべて保管している。「同じ車いすが2台ダメになったら1台は再生させられる」とリハビリ課マネジャーの森谷陽一さんは語る。

同施設が車いすの再生に力を注ぐのは、調整機能付きとティルト・リクライニング(TR)型の整備を進めているからだ。

現在、調整機能付き57台、TR型47台を保有するが、どちらも高価なため標準型のように使い捨てできない。14年前に買った海外のTR型の部品が壊れたときもメーカーに探してもらい、新潟県で見つけた同じ機種の中古部品を送ってもらい修理した。

そんなノウハウがある同施設で進めているのが車いすなどのリース契約だ。壊れたり、汚れたりしたら、専門知識・技術を持つ福祉用具貸与事業者が点検・修理してくれるからだ。

5年リースの調整機能付き車いすは、契約期間内に無料でブレーキレバーとタイヤ交換が行われる。体圧分散型マットレスは6種類使っているが、そのうち2種類を5年リース。毎年1回丸洗いされるので清潔を維持できる。「古いマットは廃棄し、リースに切り替えている。購入するより割高だが、メンテナンス代などを考えれば差はない」という。

「施設で修理した機器で事故が起きた場合、製造物責任法により修理した人の責任が問われる。リースの方が安心だし、貸与事業者がすぐに対応してくれるので良い。施設も介護保険制度でレンタル、リースできるようにしてほしい」という森谷さん。

施設が安全・安心な機器を使える仕組みがもっと考えられて良いだろう。

2015年03月28日

ノーリフトの新たな展開

(週刊医学界新聞 第3118号 2015年3月23日)

保田 淳子(日本ノーリフト協会代表理事)

医療機関や訪問看護ステーションなどの法人会員を対象とした「全国ノーリフト医療協議会(仮)設立準備会」が,2015年1月25日に立ち上がりました。ノーリフトは,腰痛の原因となる「力任せ(人力)の移乗」を禁止しています。この考えは,無理に持ち上げられるケア対象者の苦痛の軽減や自立度を考慮した福祉用具の活用へとつながります。

看護・介護職の腰痛予防対策マネジメントの普及を目的として2009年に設立した「日本ノーリフト協会」は,個人会員を中心に活動してきました。ノーリフトの効果を知った一人ひとりの想いで広がってきた,草の根レベルの活動です。あれから6年,今では「職員が長く働き続けるには,ノーリフトが必要だ」という認識が,管理者や経営者の間でも広まっています。この背景には,看護や介護の人材不足が深刻になっていることも影響していると感じています。

また日本では,ノーリフトの取り組みが拘縮症状の軽減や寝かせきり防止といった成果につながり,ケアの質の変化も実感しています。以前に筆者が本紙に寄稿した際は,「ノーリフトは考えを変え,現場を変え,ケアの質を変える」と記載しました(第2876号2010年4月19日付寄稿「ノーリフト=持ち上げない看護――オーストラリア発の新しい腰痛予防の試み」)。しかしながら,ノーリフトがここまでケアの質を変えるとはその当時は気付いていなかったかもしれません。今は実感しています。ノーリフトケアを行うと,患者さんの表情や身体状況が確実に変わるのです。

看護・介護職が腰痛を引き起こすような“力任せな”介助は,ケアを受ける側にも表皮剥離や褥瘡の悪化,筋緊張などを引き起こし,ケアの質を低下させます。ノーリフトでは,「ケア提供者は最小限のエネルギーを使って相手の最大限のエネルギーを引き出す」という言葉があります。私も最初は,福祉用具を使うことに抵抗がありましたが,“力任せな”介助の不利益を最も被るのは,ケアを受ける側だと知って考えが変わりました。

日本ノーリフト協会では,腰痛予防対策やポジショニング,拘縮予防などが学べる「ノーリフトケアコーディネーター養成講座」を本年4月に新設します(http://nolift.jp/)。ノーリフトの先進国オーストラリアで作られたプログラムを日本用に改訂し,腰痛予防対策とケアの質向上の両立をめざした理念と技術を普及させていきたいと考えています。

保田 淳子

2005年フリンダース大(豪州アデレード)看護学部に編入し,学士取得。06年同看護大学院ヘルスマネジメント講座修士課程修了。『訪問看護と介護』誌2015年3月号(20巻3号)特集では,ノーリフトによる身体介助の実践を解説している。

保田 淳子(日本ノーリフト協会代表理事)

医療機関や訪問看護ステーションなどの法人会員を対象とした「全国ノーリフト医療協議会(仮)設立準備会」が,2015年1月25日に立ち上がりました。ノーリフトは,腰痛の原因となる「力任せ(人力)の移乗」を禁止しています。この考えは,無理に持ち上げられるケア対象者の苦痛の軽減や自立度を考慮した福祉用具の活用へとつながります。

看護・介護職の腰痛予防対策マネジメントの普及を目的として2009年に設立した「日本ノーリフト協会」は,個人会員を中心に活動してきました。ノーリフトの効果を知った一人ひとりの想いで広がってきた,草の根レベルの活動です。あれから6年,今では「職員が長く働き続けるには,ノーリフトが必要だ」という認識が,管理者や経営者の間でも広まっています。この背景には,看護や介護の人材不足が深刻になっていることも影響していると感じています。

また日本では,ノーリフトの取り組みが拘縮症状の軽減や寝かせきり防止といった成果につながり,ケアの質の変化も実感しています。以前に筆者が本紙に寄稿した際は,「ノーリフトは考えを変え,現場を変え,ケアの質を変える」と記載しました(第2876号2010年4月19日付寄稿「ノーリフト=持ち上げない看護――オーストラリア発の新しい腰痛予防の試み」)。しかしながら,ノーリフトがここまでケアの質を変えるとはその当時は気付いていなかったかもしれません。今は実感しています。ノーリフトケアを行うと,患者さんの表情や身体状況が確実に変わるのです。

看護・介護職が腰痛を引き起こすような“力任せな”介助は,ケアを受ける側にも表皮剥離や褥瘡の悪化,筋緊張などを引き起こし,ケアの質を低下させます。ノーリフトでは,「ケア提供者は最小限のエネルギーを使って相手の最大限のエネルギーを引き出す」という言葉があります。私も最初は,福祉用具を使うことに抵抗がありましたが,“力任せな”介助の不利益を最も被るのは,ケアを受ける側だと知って考えが変わりました。

日本ノーリフト協会では,腰痛予防対策やポジショニング,拘縮予防などが学べる「ノーリフトケアコーディネーター養成講座」を本年4月に新設します(http://nolift.jp/)。ノーリフトの先進国オーストラリアで作られたプログラムを日本用に改訂し,腰痛予防対策とケアの質向上の両立をめざした理念と技術を普及させていきたいと考えています。

保田 淳子

2005年フリンダース大(豪州アデレード)看護学部に編入し,学士取得。06年同看護大学院ヘルスマネジメント講座修士課程修了。『訪問看護と介護』誌2015年3月号(20巻3号)特集では,ノーリフトによる身体介助の実践を解説している。

2015年03月18日

福祉用具の新たな制度改正「複数貸与の減額」のメリット・デメリット

(けあZine 2015-03-11)

今回は、介護保険法改正における、福祉用具に関する「複数貸与における減額」についてお話ししたい。

一物一価だった福祉用具貸与

2015年の介護保険制度改正で、「給付の効率化・適正化の観点から、貸与事業所が複数の福祉用具を貸与する場合において、予め都道府県等に減額の規定を届け出ることにより、通常の貸与価格から減額して貸与することが出来る」ということが決まった。

前回もお話ししたとおり、福祉用具のレンタル価格は、「市場の価格競争を通じて適切な価格による給付がなされるよう、保険給付における公定価格を定めず」、事業者ごとの設定となっている。定めた価格は、事業者として開設するための指定申請の際や、価格の変更を行った際に届け出として必要である。つまり、「一物一価」が基本であった。

今回の改正ではパッケージ価格がより柔軟に

ところが今回の改正ではこう変わる。例えば、大げさではあるが、

「このベッド(通常1000単位)と、この移乗バー(通常180単位)と、このサイドレール2本(通常40単位)と、このマットレス(通常200単位)の組み合わせ」ならば、本来は合計1420単位であるが、あらかじめ組み合わせを設定し、前もって届け出をしておくことによって「セット価格1000単位でいいですよ!」

というパッケージ価格が、従来よりも柔軟に打ち出せるというもの。

今までもこのようなセット出しはあったのだが、限度単位数がギリギリの利用者を受け持つ、価格重視のケアマネジャーにとっては、ありがたい話に聞こえるだろう。

改正のメリットとデメリット

メリット

メリットとしては、福祉用具貸与事業者側では効果的な営業ツールとして、さまざまな提案ができるようになるのではないか? 割引ルールは各事業者で決めることができるので、多くのアイデアが生まれてくるであろう。

デメリット

だいたいは、「ベッド本体+決まったマットレス+サイドレール」や「決まった車いす+決まった車いすクッション」などの組み合わせで、割引が想定される。

価格を重視し、例えば特殊寝台セットで導入したとしても、利用者のADLの低下があった場合、マットレスの変更や付属品の変更の検討の必要性が出てくるだろう。そうなるとセット割引の法則が崩れてしまう。それにより、単位数変更に対する混乱が起こり、そのことを嫌がっていつまでも合わない商品を使い続けてしまうことも考えられる。その結果、二次障害(褥瘡など)という負のスパイラルに陥ることも懸念される。

果たして低価格=適正価格と言えるのか?

今回の改正の背景として、福祉用具には、ますます低価格(適性価格?)であることが求められている。また、厚労省による介護保険給付費抑制などの意図も暗に感じ取れる。

利用者の身体条件にあった組み合わせであれば良いのだが、ただでさえ価格競争が起きていて、利益率が低下している。質の向上、納品スピードやアフターフォロー、そして少なくはない事務作業を求められる中、過度の価格競争は「質より量」となり兼ねない。その状況で利用者全ての希望に合わせられる複数貸与割引を打ち出す事業者はそんなに多くはないだろう。

利用者の条件にかなったものが低価格で貸与できることはとても大事であると思うが、目先の単位数だけで決めずに、福祉用具貸与事業者ごとの独自のルールをしっかり作成し、それを把握したうえで、「本当にその利用者に合っているものが出せるのか?」を見極めたい。

そのうえで、福祉用具をもっと効果的に利用していただきたい。

今回は、介護保険法改正における、福祉用具に関する「複数貸与における減額」についてお話ししたい。

一物一価だった福祉用具貸与

2015年の介護保険制度改正で、「給付の効率化・適正化の観点から、貸与事業所が複数の福祉用具を貸与する場合において、予め都道府県等に減額の規定を届け出ることにより、通常の貸与価格から減額して貸与することが出来る」ということが決まった。

前回もお話ししたとおり、福祉用具のレンタル価格は、「市場の価格競争を通じて適切な価格による給付がなされるよう、保険給付における公定価格を定めず」、事業者ごとの設定となっている。定めた価格は、事業者として開設するための指定申請の際や、価格の変更を行った際に届け出として必要である。つまり、「一物一価」が基本であった。

今回の改正ではパッケージ価格がより柔軟に

ところが今回の改正ではこう変わる。例えば、大げさではあるが、

「このベッド(通常1000単位)と、この移乗バー(通常180単位)と、このサイドレール2本(通常40単位)と、このマットレス(通常200単位)の組み合わせ」ならば、本来は合計1420単位であるが、あらかじめ組み合わせを設定し、前もって届け出をしておくことによって「セット価格1000単位でいいですよ!」

というパッケージ価格が、従来よりも柔軟に打ち出せるというもの。

今までもこのようなセット出しはあったのだが、限度単位数がギリギリの利用者を受け持つ、価格重視のケアマネジャーにとっては、ありがたい話に聞こえるだろう。

改正のメリットとデメリット

メリット

メリットとしては、福祉用具貸与事業者側では効果的な営業ツールとして、さまざまな提案ができるようになるのではないか? 割引ルールは各事業者で決めることができるので、多くのアイデアが生まれてくるであろう。

デメリット

だいたいは、「ベッド本体+決まったマットレス+サイドレール」や「決まった車いす+決まった車いすクッション」などの組み合わせで、割引が想定される。

価格を重視し、例えば特殊寝台セットで導入したとしても、利用者のADLの低下があった場合、マットレスの変更や付属品の変更の検討の必要性が出てくるだろう。そうなるとセット割引の法則が崩れてしまう。それにより、単位数変更に対する混乱が起こり、そのことを嫌がっていつまでも合わない商品を使い続けてしまうことも考えられる。その結果、二次障害(褥瘡など)という負のスパイラルに陥ることも懸念される。

果たして低価格=適正価格と言えるのか?

今回の改正の背景として、福祉用具には、ますます低価格(適性価格?)であることが求められている。また、厚労省による介護保険給付費抑制などの意図も暗に感じ取れる。

利用者の身体条件にあった組み合わせであれば良いのだが、ただでさえ価格競争が起きていて、利益率が低下している。質の向上、納品スピードやアフターフォロー、そして少なくはない事務作業を求められる中、過度の価格競争は「質より量」となり兼ねない。その状況で利用者全ての希望に合わせられる複数貸与割引を打ち出す事業者はそんなに多くはないだろう。

利用者の条件にかなったものが低価格で貸与できることはとても大事であると思うが、目先の単位数だけで決めずに、福祉用具貸与事業者ごとの独自のルールをしっかり作成し、それを把握したうえで、「本当にその利用者に合っているものが出せるのか?」を見極めたい。

そのうえで、福祉用具をもっと効果的に利用していただきたい。

2015年02月28日

空き家活用したサ高住の補助拡大、国交省- 来年度、経産省は介護ロボット開発支援

こんにちは。。ふくえん熊本の益田です。

ちょっと古い記事ですが、個人的に興味津々な分野です。。

(キャリアブレイン 2015年01月15日)

国土交通省は、14日に閣議決定された2015年度予算案で、空き家などを活用したサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の整備をさらに進めるため、補助金の対象を拡大する方針を示した。また経済産業省も、安く大量に現場へ導入できる介護ロボットの開発を支援する経費を、来年度予算案に盛り込んだ。【丸山紀一朗】

【来年度予算の関連記事】

【来年度予算】医療11.5兆円、主な施策(2015/01/14)

【来年度予算】介護分は2.8兆円(2015/01/14)

国交省の「サービス付き高齢者向け住宅整備事業」では現在、新たにサ高住を建てたり、既存の住宅をサ高住に改修したりする工事費用の補助を行っている。しかし、改修の補助対象は、階段などの共用部分やバリアフリー化に関する工事などに限られていた。

そこで同省は来年度、例えば事務所として使われていた空き家などを活用したサ高住の供給を増やすため、用途を変える際に法令上必要な、防火性の間仕切り壁や非常用照明の設置などを補助対象に加える。このほか多様な世帯が安心して健康に暮らせる環境をつくる施策と合わせ、予算額としては320億円を計上した。

■介護など地域の課題解決する民間を支援、経産省

また経産省は、介護ロボットの市場規模を30年に約2600億円にすることを目指し、移乗介助や移動支援などの分野で、安価で大量導入ができるロボット介護機器の開発を支援する。開発したロボットを介護などの現場に導入するのに必要な基準を作成する事業などと合わせ、25億5000万円を確保した。

さらに同省は、介護や保育など地域が抱える課題をビジネスの手法で解決する中小企業やNPO法人などの取り組みを支援する新事業に6000万円を計上。また、国民の健康増進や医療費の適正化のため、民間事業者が公的保険外の健康サービスのビジネスモデルを創出するケースや、企業価値の向上を目的とした健康投資を促進するといった実証事業を支援する経費として、8億2000万円を盛り込んだ。

ちょっと古い記事ですが、個人的に興味津々な分野です。。

(キャリアブレイン 2015年01月15日)

国土交通省は、14日に閣議決定された2015年度予算案で、空き家などを活用したサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の整備をさらに進めるため、補助金の対象を拡大する方針を示した。また経済産業省も、安く大量に現場へ導入できる介護ロボットの開発を支援する経費を、来年度予算案に盛り込んだ。【丸山紀一朗】

【来年度予算の関連記事】

【来年度予算】医療11.5兆円、主な施策(2015/01/14)

【来年度予算】介護分は2.8兆円(2015/01/14)

国交省の「サービス付き高齢者向け住宅整備事業」では現在、新たにサ高住を建てたり、既存の住宅をサ高住に改修したりする工事費用の補助を行っている。しかし、改修の補助対象は、階段などの共用部分やバリアフリー化に関する工事などに限られていた。

そこで同省は来年度、例えば事務所として使われていた空き家などを活用したサ高住の供給を増やすため、用途を変える際に法令上必要な、防火性の間仕切り壁や非常用照明の設置などを補助対象に加える。このほか多様な世帯が安心して健康に暮らせる環境をつくる施策と合わせ、予算額としては320億円を計上した。

■介護など地域の課題解決する民間を支援、経産省

また経産省は、介護ロボットの市場規模を30年に約2600億円にすることを目指し、移乗介助や移動支援などの分野で、安価で大量導入ができるロボット介護機器の開発を支援する。開発したロボットを介護などの現場に導入するのに必要な基準を作成する事業などと合わせ、25億5000万円を確保した。

さらに同省は、介護や保育など地域が抱える課題をビジネスの手法で解決する中小企業やNPO法人などの取り組みを支援する新事業に6000万円を計上。また、国民の健康増進や医療費の適正化のため、民間事業者が公的保険外の健康サービスのビジネスモデルを創出するケースや、企業価値の向上を目的とした健康投資を促進するといった実証事業を支援する経費として、8億2000万円を盛り込んだ。

2015年02月18日

ふくせんが在宅介護ロボット普及に向けたシンポジウムを開催【2月24日】

こんばんは。ふくえん熊本の益田です。。実は、ふくせんが、、、

ややこしいですね

それでは、介護ロボットのシンポジウムについて以下、業界ニュースです↓

(CMO 2015/02/17 12:00 配信)

全国福祉用具専門相談員協会(ふくせん)は、2月24日、「在宅における介護ロボット普及に向けたシンポジウム」を都内で開催する。

高齢者等が地域で安心して暮らせるよう、国は「ロボット介護機器開発5か年計画」を策定し、介護ロボットの開発・普及策を進めている。

同会は、来たるべき在宅での介護ロボット導入を見据え、普及上の課題と福祉用具専門相談員が果たすべき役割を検討するための調査研究事業に取り組む。本シンポジウムは、その事業の一環として、シンポジウム参加者の意見を集約することを目的に開催される。

当日は、介護ロボットの展示やプレゼンテーションも行われる。

■日時:2 月24 日(火)13:00~17:10

■場所:東京機械本社ビル(東京都港区芝5-26-24 6階会議室)

■プログラム:

○基調講演「介護保険制度における福祉用具・介護ロボットの動向について(仮題)」

東 祐二氏(厚生労働省老健局振興課 福祉用具・住宅改修指導官 介護支援専門官)

○シンポジウム「在宅における介護ロボット普及の課題と福祉用具専門相談員の役割(仮題)」

コーディネーター:伊藤利之氏(横浜市総合リハビリテーションセンター 顧問)

シンポジスト:

五島清国氏(公益財団法人テクノエイド協会 企画部 部長)

瀬戸恒彦氏(公益社団法人かながわ福祉サービス振興会 理事長)

原田重樹氏(一般社団法人日本介護支援専門員協会 副会長)

渡邉愼一氏(一般社団法人神奈川県作業療法士会 会長)

助言者:東 祐二氏(前掲)

○介護ロボット展示・プレゼンテーション

アロン化成株式会社、大和ハウス工業株式会社

■申し込み:専用用紙に記入のうえ、FAXにて申し込み ※詳細・FAX申し込み用紙

◎一般社団法人全国福祉用具専門相談員協会

http://www.zfssk.com/index.php

ややこしいですね

それでは、介護ロボットのシンポジウムについて以下、業界ニュースです↓

(CMO 2015/02/17 12:00 配信)

全国福祉用具専門相談員協会(ふくせん)は、2月24日、「在宅における介護ロボット普及に向けたシンポジウム」を都内で開催する。

高齢者等が地域で安心して暮らせるよう、国は「ロボット介護機器開発5か年計画」を策定し、介護ロボットの開発・普及策を進めている。

同会は、来たるべき在宅での介護ロボット導入を見据え、普及上の課題と福祉用具専門相談員が果たすべき役割を検討するための調査研究事業に取り組む。本シンポジウムは、その事業の一環として、シンポジウム参加者の意見を集約することを目的に開催される。

当日は、介護ロボットの展示やプレゼンテーションも行われる。

■日時:2 月24 日(火)13:00~17:10

■場所:東京機械本社ビル(東京都港区芝5-26-24 6階会議室)

■プログラム:

○基調講演「介護保険制度における福祉用具・介護ロボットの動向について(仮題)」

東 祐二氏(厚生労働省老健局振興課 福祉用具・住宅改修指導官 介護支援専門官)

○シンポジウム「在宅における介護ロボット普及の課題と福祉用具専門相談員の役割(仮題)」

コーディネーター:伊藤利之氏(横浜市総合リハビリテーションセンター 顧問)

シンポジスト:

五島清国氏(公益財団法人テクノエイド協会 企画部 部長)

瀬戸恒彦氏(公益社団法人かながわ福祉サービス振興会 理事長)

原田重樹氏(一般社団法人日本介護支援専門員協会 副会長)

渡邉愼一氏(一般社団法人神奈川県作業療法士会 会長)

助言者:東 祐二氏(前掲)

○介護ロボット展示・プレゼンテーション

アロン化成株式会社、大和ハウス工業株式会社

■申し込み:専用用紙に記入のうえ、FAXにて申し込み ※詳細・FAX申し込み用紙

◎一般社団法人全国福祉用具専門相談員協会

http://www.zfssk.com/index.php