2012年10月02日

世界が注目するオランダの社会保険制度

世界が注目するオランダの社会保険制度――シルバーサービス振興会研究会レポ(1)

(ケアマネジメントオンライン 2012/09/13 09:00 配信)

8月28日、東京・赤坂でシルバーサービス振興会の月例研究会が開催された。講師は労働政策研究・研修機構研究員の堀田聰子氏。2010年から1年間のオランダ・ユトレヒト大学客員教授、オランダ社会文化計画局研究員としての研究をもとにした、「オランダの地域包括ケアとコミュニティケアの担い手たち」と題した講演である。その内容を2回に分けて紹介する。1回目の今回は、オランダの社会保険制度について。

日本では、海外から介護関連の新しい取り組み、情報を得るというと、北欧、あるいは日本より早く介護保険をスタートさせたドイツに求める傾向が強い。しかし堀田氏は、日本における地域包括ケアの担い手確保を問題としてとらえたとき、オランダが注目に値するという。それは、オランダが世界で最も早く長期療養を保障する強制加入の社会保険を導入し、地域に根ざしたケアと統合ケアという両者のコンセプトを含むシステム(日本でいう地域包括ケアシステム)を立ち上げた数少ない国であり、介護・社会福祉分野の労働市場が明るい状況にある国だからだと、堀田氏はまず語った。

オランダの面積は九州くらいの広さで、2012年現在の人口は約1,670万人。高齢化率は16%と日本を大きく下回る。人口1000人に対する医師や看護師の人数は日本と大差ないが、病院の病床数、平均在院日数、外来受診回数は日本よりはるかに少ない。これは、医療スタッフが地域で多数活躍していることを示していると堀田氏は言う。

オランダの医療・介護・社会的支援の制度は、強制加入の医療保険ZVWとAWBZ、地方自治体が主体になって公費と自己負担で運営するWmoの3つがある。ZVWは治療可能な疾患に関する短期の医療、AWBZは1年以上の長期療養・介護について給付する保険である。一方、Wmoは家事援助を含む社会的支援である。

ZVWは、被保険者の保険料と国庫補助金、利用者の控除免責額を財源としており、民間の保険会社が保険者となって、基本パッケージの購入を義務づけることで強制加入を実現している。基本パッケージには、家庭医による診療、病院・専門医・助産師による医療、1年未満の入院、18歳未満の歯科、産後ケア、理学・運動・作業・言語療法や栄養指導などが含まれる。

中でも家庭医の機能は重要で、全国民が必ず家族単位で地域の家庭医に登録する。家庭医は生涯にわたって患者に寄り添う存在で、他のプライマリケアや二次医療への門番機能を持つ。家庭医から専門医など他の医療につなぐのはわずか5%であり、しかも家庭医関連の費用は医療費全体の5~6%である。このため、効率的な家庭医療のあり方が世界的にも注目されていると堀田氏はいう。ただし、1人の家庭医に乳児から高齢者まで2000~3000人の住民が登録するため、必ずしも高齢者の状況や認知症に詳しい医師ばかりではなく、老年医学等に関する家庭医の継続研修が構築されてきていると堀田氏は付け加えた。

一方、日本でいえば介護保険に当たるAWBZは、1968年にスタートした。年齢制限なしで、高齢者も障害者も区別なく給付される。財源は被保険者の保険料と国庫補助金、利用者の自己負担であり、国が保険者となっている。受給の手順としては、まず疾病や障害など個人の状況と、住環境、社会的活動や学習等についての問題、家族や友人からの支援可能性などの外的状況から、給付の必要性などを審査する。このとき、日本のような要介護度はなく、どれだけの機能がどれだけ必要かを個別に判定。機能×必要時間数を割り出し、1週間あたりの最大時間を定めることになっている。

サービスは利用者・提供者間での契約となり、現物給付と現金給付を自由に組み合わせることができる。提供される機能は、身体介護、看護、ガイダンス(在宅生活上の助言)、リハビリ、短期入所、ケア付き滞在など、日本と大きな違いはない。しかし、提供するサービスを日本のように通所か入所か訪問かというサービス形態で振り分けるのではなく、あくまでも必要とされる「機能」で判定が行われることが特徴である。この考えは、住まいとケアの分離をはかるうえでも重要だという。

――次回はケア提供体制について紹介する。

◎シルバーサービス振興会

(ケアマネジメントオンライン 2012/09/13 09:00 配信)

8月28日、東京・赤坂でシルバーサービス振興会の月例研究会が開催された。講師は労働政策研究・研修機構研究員の堀田聰子氏。2010年から1年間のオランダ・ユトレヒト大学客員教授、オランダ社会文化計画局研究員としての研究をもとにした、「オランダの地域包括ケアとコミュニティケアの担い手たち」と題した講演である。その内容を2回に分けて紹介する。1回目の今回は、オランダの社会保険制度について。

日本では、海外から介護関連の新しい取り組み、情報を得るというと、北欧、あるいは日本より早く介護保険をスタートさせたドイツに求める傾向が強い。しかし堀田氏は、日本における地域包括ケアの担い手確保を問題としてとらえたとき、オランダが注目に値するという。それは、オランダが世界で最も早く長期療養を保障する強制加入の社会保険を導入し、地域に根ざしたケアと統合ケアという両者のコンセプトを含むシステム(日本でいう地域包括ケアシステム)を立ち上げた数少ない国であり、介護・社会福祉分野の労働市場が明るい状況にある国だからだと、堀田氏はまず語った。

オランダの面積は九州くらいの広さで、2012年現在の人口は約1,670万人。高齢化率は16%と日本を大きく下回る。人口1000人に対する医師や看護師の人数は日本と大差ないが、病院の病床数、平均在院日数、外来受診回数は日本よりはるかに少ない。これは、医療スタッフが地域で多数活躍していることを示していると堀田氏は言う。

オランダの医療・介護・社会的支援の制度は、強制加入の医療保険ZVWとAWBZ、地方自治体が主体になって公費と自己負担で運営するWmoの3つがある。ZVWは治療可能な疾患に関する短期の医療、AWBZは1年以上の長期療養・介護について給付する保険である。一方、Wmoは家事援助を含む社会的支援である。

ZVWは、被保険者の保険料と国庫補助金、利用者の控除免責額を財源としており、民間の保険会社が保険者となって、基本パッケージの購入を義務づけることで強制加入を実現している。基本パッケージには、家庭医による診療、病院・専門医・助産師による医療、1年未満の入院、18歳未満の歯科、産後ケア、理学・運動・作業・言語療法や栄養指導などが含まれる。

中でも家庭医の機能は重要で、全国民が必ず家族単位で地域の家庭医に登録する。家庭医は生涯にわたって患者に寄り添う存在で、他のプライマリケアや二次医療への門番機能を持つ。家庭医から専門医など他の医療につなぐのはわずか5%であり、しかも家庭医関連の費用は医療費全体の5~6%である。このため、効率的な家庭医療のあり方が世界的にも注目されていると堀田氏はいう。ただし、1人の家庭医に乳児から高齢者まで2000~3000人の住民が登録するため、必ずしも高齢者の状況や認知症に詳しい医師ばかりではなく、老年医学等に関する家庭医の継続研修が構築されてきていると堀田氏は付け加えた。

一方、日本でいえば介護保険に当たるAWBZは、1968年にスタートした。年齢制限なしで、高齢者も障害者も区別なく給付される。財源は被保険者の保険料と国庫補助金、利用者の自己負担であり、国が保険者となっている。受給の手順としては、まず疾病や障害など個人の状況と、住環境、社会的活動や学習等についての問題、家族や友人からの支援可能性などの外的状況から、給付の必要性などを審査する。このとき、日本のような要介護度はなく、どれだけの機能がどれだけ必要かを個別に判定。機能×必要時間数を割り出し、1週間あたりの最大時間を定めることになっている。

サービスは利用者・提供者間での契約となり、現物給付と現金給付を自由に組み合わせることができる。提供される機能は、身体介護、看護、ガイダンス(在宅生活上の助言)、リハビリ、短期入所、ケア付き滞在など、日本と大きな違いはない。しかし、提供するサービスを日本のように通所か入所か訪問かというサービス形態で振り分けるのではなく、あくまでも必要とされる「機能」で判定が行われることが特徴である。この考えは、住まいとケアの分離をはかるうえでも重要だという。

――次回はケア提供体制について紹介する。

◎シルバーサービス振興会

2012年09月26日

福祉用具レンタル支援 テクノ財団がシステム

(くまにちコム 2012年09月26日)

くまもとテクノ産業財団(益城町)は、福祉用具レンタル事業者向けの業務支援システム「ポケまる」を開発した。携帯情報端末を使い、業務報告や福祉用具の利用計画づくりなどを電子化する。

福祉用具レンタル卸大手、パラマウントケアサービス(東京)が12月から扱うシステムへの提供が決まっており、26日から東京で開かれる国際福祉機器展に出品する。

「ポケまる」は、営業社員が訪問先で携帯情報端末から入力した利用者の情報などを、管理者のパソコンで同時に確認できる。ことし4月からレンタル事業者に義務付けられた福祉用具の利用計画書も端末で作成できるほか、電子署名で利用者の同意もとれる。

小~中規模の福祉用具レンタル事業者の利用を想定しており、早期に100社との契約を目指す。パラマウント社によると、1件当たりの利用料は月7千円前後。同財団には著作権の使用料が入る。

同財団は「福祉用具をレンタルする人の満足度も高めたい」としている。(中原功一朗)

「福祉用具もハイテクへ」ですね(^.^)

それでは

くまもとテクノ産業財団(益城町)は、福祉用具レンタル事業者向けの業務支援システム「ポケまる」を開発した。携帯情報端末を使い、業務報告や福祉用具の利用計画づくりなどを電子化する。

福祉用具レンタル卸大手、パラマウントケアサービス(東京)が12月から扱うシステムへの提供が決まっており、26日から東京で開かれる国際福祉機器展に出品する。

「ポケまる」は、営業社員が訪問先で携帯情報端末から入力した利用者の情報などを、管理者のパソコンで同時に確認できる。ことし4月からレンタル事業者に義務付けられた福祉用具の利用計画書も端末で作成できるほか、電子署名で利用者の同意もとれる。

小~中規模の福祉用具レンタル事業者の利用を想定しており、早期に100社との契約を目指す。パラマウント社によると、1件当たりの利用料は月7千円前後。同財団には著作権の使用料が入る。

同財団は「福祉用具をレンタルする人の満足度も高めたい」としている。(中原功一朗)

「福祉用具もハイテクへ」ですね(^.^)

それでは

2012年09月22日

「親が認知症に」76%が自宅介護を希望

おはようございます。ふくえん熊本の益田です

今日も朝からフル稼働です

忙しい=楽しい。と感じる領域に入ってくると変な高揚感がありますね

それでは業界ネタをどうぞ(^.^)/~~~

「親が認知症に」76%が自宅介護を希望- エーザイが意識調査

(キャリアブレイン 2012年09月18日 21:24 )

エーザイが行った認知症に関する意識・実態調査によると、もし親が認知症になった場合、「自宅で介護したい」と回答したのは全体の76%だった。その場合には、「毎日の生活ペースが崩れる」「経済的な負担」「自分の家族への負担」について危惧していることが分かった。

アンケート調査はインターネットを通じて、65歳以上の親を持つ全国の成人男女9400人(各都道府県で200人ずつ)に対して行われた。調査期間は8月16、17日。

アンケートでは、親(自身の両親、配偶者の両親)が認知症になった場合、どのように介護したいかを尋ねており、認知症について知っている、もしくは聞いたことがあると回答した9385人のうち、76.3%が自宅で介護したいと回答した。

内訳は、「できる限り、家族・親族だけで自宅で介護したい」16.0%、「できる限り、近所の人にも協力をお願いしながら家族・親族中心に自宅で介護したい」4.8%、「できる限り、ヘルパーなどにも力を借りながら家族・親族中心に自宅で介護したい」34.3%、「自宅にいながら、家族、医師などの医療関係者や介護関係者などと共に地域全体で介護したい」21.2%だった。

自宅以外を望む回答では、「病院に入院させたい」6.6%、「介護保険施設、または有料老人ホームなどに入所させたい」15.9%、「その他」1.2%だった。

男女別に見ると、「できる限り、家族・親族だけで自宅で介護したい」は男性が22.7%に対し、女性は9.7%だった。また、女性は6割以上が、ヘルパーや地域の医療や介護の専門家の協力を得ながら自宅で介護したいと思っており、男女で意識に違いが見られた。

親が認知症になることで、自分の生活にどのような影響が生じるかとの質問には(複数回答)、「毎日の生活ペースが崩れる」が82.0%と最多で、これに「経済的な負担がかかる」78.7%、「夫や妻、子供など、自分の家族に負担がかかる」72.8%と続き、自分だけではなく、家族全体にも影響を及ぼすと考えていることがうかがえる。

■相談が遅れて後悔するケースも

認知症について知っている、もしくは聞いたことがあると回答した9385人に、認知症の対応・治療に関して、自分のイメージに最も近いものを選んでもらったところ、「早く対応・治療すれば、進行を遅らせることができる」が81.7%と圧倒的に多かった。

しかし、認知症と診断された、もしくは認知症の疑いがある親を持つ990人に対し、親の様子や症状の変化に気付いてからどのくらいの期間で家族・知人以外の専門家に相談したかと質問したところ、30.8%が気付いて1年以上たってから相談していたことが分かった。さらに、23.3%は「まだ相談していない」と回答しており、親の症状に気付いていても、医師などに相談するまでに時間がかかっていた。

また、1年以上たってから医師などの専門家に相談したと回答した305人に、もっと早く専門家への相談を親に勧めておけばよかったと後悔したことがあるかと質問したところ、47.0%が「はい」と回答した。【大戸豊】

今日も朝からフル稼働です

忙しい=楽しい。と感じる領域に入ってくると変な高揚感がありますね

それでは業界ネタをどうぞ(^.^)/~~~

「親が認知症に」76%が自宅介護を希望- エーザイが意識調査

(キャリアブレイン 2012年09月18日 21:24 )

エーザイが行った認知症に関する意識・実態調査によると、もし親が認知症になった場合、「自宅で介護したい」と回答したのは全体の76%だった。その場合には、「毎日の生活ペースが崩れる」「経済的な負担」「自分の家族への負担」について危惧していることが分かった。

アンケート調査はインターネットを通じて、65歳以上の親を持つ全国の成人男女9400人(各都道府県で200人ずつ)に対して行われた。調査期間は8月16、17日。

アンケートでは、親(自身の両親、配偶者の両親)が認知症になった場合、どのように介護したいかを尋ねており、認知症について知っている、もしくは聞いたことがあると回答した9385人のうち、76.3%が自宅で介護したいと回答した。

内訳は、「できる限り、家族・親族だけで自宅で介護したい」16.0%、「できる限り、近所の人にも協力をお願いしながら家族・親族中心に自宅で介護したい」4.8%、「できる限り、ヘルパーなどにも力を借りながら家族・親族中心に自宅で介護したい」34.3%、「自宅にいながら、家族、医師などの医療関係者や介護関係者などと共に地域全体で介護したい」21.2%だった。

自宅以外を望む回答では、「病院に入院させたい」6.6%、「介護保険施設、または有料老人ホームなどに入所させたい」15.9%、「その他」1.2%だった。

男女別に見ると、「できる限り、家族・親族だけで自宅で介護したい」は男性が22.7%に対し、女性は9.7%だった。また、女性は6割以上が、ヘルパーや地域の医療や介護の専門家の協力を得ながら自宅で介護したいと思っており、男女で意識に違いが見られた。

親が認知症になることで、自分の生活にどのような影響が生じるかとの質問には(複数回答)、「毎日の生活ペースが崩れる」が82.0%と最多で、これに「経済的な負担がかかる」78.7%、「夫や妻、子供など、自分の家族に負担がかかる」72.8%と続き、自分だけではなく、家族全体にも影響を及ぼすと考えていることがうかがえる。

■相談が遅れて後悔するケースも

認知症について知っている、もしくは聞いたことがあると回答した9385人に、認知症の対応・治療に関して、自分のイメージに最も近いものを選んでもらったところ、「早く対応・治療すれば、進行を遅らせることができる」が81.7%と圧倒的に多かった。

しかし、認知症と診断された、もしくは認知症の疑いがある親を持つ990人に対し、親の様子や症状の変化に気付いてからどのくらいの期間で家族・知人以外の専門家に相談したかと質問したところ、30.8%が気付いて1年以上たってから相談していたことが分かった。さらに、23.3%は「まだ相談していない」と回答しており、親の症状に気付いていても、医師などに相談するまでに時間がかかっていた。

また、1年以上たってから医師などの専門家に相談したと回答した305人に、もっと早く専門家への相談を親に勧めておけばよかったと後悔したことがあるかと質問したところ、47.0%が「はい」と回答した。【大戸豊】

2012年09月21日

消費税増税で介護事業者が受ける影響は?

『消費税増税で介護事業者が受ける影響は?――【社保審】介護事業経営調査委員会』

(ケアマネジメントオンライン 2012/09/11 09:00 配信)

9月7日、第2回社会保障審議会介護給付費分科会介護事業経営調査委員会が開催された。

介護事業経営調査委員会とは、従来の「調査実施委員会」の名称を変更し、1)介護事業実態調査、2)介護従事者処遇状況等調査、3)介護事業経営分析調査――などを検討するために設置されたもの。

この日の会合では、消費税増税に向けて、介護保健サービスに関する消費税の取り扱いについて情報共有、意見交換が行われた。

まず、厚労省事務局から提示された、「消費税対応に関する検討スケジュール(案)」は下記の通り。

今年度後半に関係団体のヒアリングを行い、その結果をもとに調査票を作成して、消費税課税に関する実態調査を実施。そして平成25年度前半に議論の中間整理を行って、その後、介護事業経営概況調査を実施し、25年度後半に「8%引き上げ時の対応」についてとりまとめを行うというスケジュールになっている。

池田省三委員(地域ケア制作ネットワーク研究主宰)は、「介護は、生産と同時にサービスを提供するもので、仕入れはあまりない。とはいえ、家賃等に消費税はかかる。(損税は)どのくらいの金額か?」と質問。

これに対し、厚労省担当者から、「介護事業者の場合、人件費は6、7割で、物件費は3、4割。医療よりは、はるかに小さいと思う」と回答があった。

藤井賢一郎委員(日本社会事業大学専門職大学院准教授)も、「消費税がまだわかりにくい。5%から8%に上がることでどんな影響があるのか、どんな仕組みでどのように計算されるのかというプロセスを示すことが重要」「人件費にしても、派遣、委託の扱いについて検討すべき」と意見を述べた。

また、村川浩一委員(日本社会事業大学教授)は、医療・介護サービスは非課税となっているなかで、福祉用具貸与・購入(障害者用物品を除く)、住宅改修は課税対象となっていることに対し、説明を求めた。

これについて、厚労省担当者からは「介護報酬として価格が決められているのではなく、事業者ごとに決められているという意味で、一般の事業と同じ。消費税が上がった分を価格に転嫁することも可能なので」と説明があった。

このほか、池田委員は、「この会で議論することではないが…」という前置きの上で、「(医療・介護サービスは非課税となっていることに対し)消費税を全面的に課税してしまうという方向性はないのか? 医療は3割負担なので大きいかもしれないが、介護は1割負担。もともと2割負担にすべきではないかとの議論もあるなか、『1割負担+消費税』であれば、事業の継続性を考えても議論の余地があるのではないか」と提案した。

切実な問題ですね

それでは

(ケアマネジメントオンライン 2012/09/11 09:00 配信)

9月7日、第2回社会保障審議会介護給付費分科会介護事業経営調査委員会が開催された。

介護事業経営調査委員会とは、従来の「調査実施委員会」の名称を変更し、1)介護事業実態調査、2)介護従事者処遇状況等調査、3)介護事業経営分析調査――などを検討するために設置されたもの。

この日の会合では、消費税増税に向けて、介護保健サービスに関する消費税の取り扱いについて情報共有、意見交換が行われた。

まず、厚労省事務局から提示された、「消費税対応に関する検討スケジュール(案)」は下記の通り。

今年度後半に関係団体のヒアリングを行い、その結果をもとに調査票を作成して、消費税課税に関する実態調査を実施。そして平成25年度前半に議論の中間整理を行って、その後、介護事業経営概況調査を実施し、25年度後半に「8%引き上げ時の対応」についてとりまとめを行うというスケジュールになっている。

池田省三委員(地域ケア制作ネットワーク研究主宰)は、「介護は、生産と同時にサービスを提供するもので、仕入れはあまりない。とはいえ、家賃等に消費税はかかる。(損税は)どのくらいの金額か?」と質問。

これに対し、厚労省担当者から、「介護事業者の場合、人件費は6、7割で、物件費は3、4割。医療よりは、はるかに小さいと思う」と回答があった。

藤井賢一郎委員(日本社会事業大学専門職大学院准教授)も、「消費税がまだわかりにくい。5%から8%に上がることでどんな影響があるのか、どんな仕組みでどのように計算されるのかというプロセスを示すことが重要」「人件費にしても、派遣、委託の扱いについて検討すべき」と意見を述べた。

また、村川浩一委員(日本社会事業大学教授)は、医療・介護サービスは非課税となっているなかで、福祉用具貸与・購入(障害者用物品を除く)、住宅改修は課税対象となっていることに対し、説明を求めた。

これについて、厚労省担当者からは「介護報酬として価格が決められているのではなく、事業者ごとに決められているという意味で、一般の事業と同じ。消費税が上がった分を価格に転嫁することも可能なので」と説明があった。

このほか、池田委員は、「この会で議論することではないが…」という前置きの上で、「(医療・介護サービスは非課税となっていることに対し)消費税を全面的に課税してしまうという方向性はないのか? 医療は3割負担なので大きいかもしれないが、介護は1割負担。もともと2割負担にすべきではないかとの議論もあるなか、『1割負担+消費税』であれば、事業の継続性を考えても議論の余地があるのではないか」と提案した。

切実な問題ですね

それでは

2012年09月20日

スマートフォンIPカメラワイヤレスが静岡市介護・・・

「介護もハイテクへ」!byふくえん益田

以下、

『スマートフォンIPカメラワイヤレスが静岡市介護福祉用具に認定』

(PR TIMES/プレスリリース 2012年09月08日 12:53)

株式会社恭和(本社:静岡県静岡市、代表:太田則明)は、現在恭和楽天市場店から販売中のスマートフォンIPカメラワイヤレスが、2012年7月30日に静岡市介護保険課より介護福祉用具として「認知性老人徘徊感知機器」に認定された。

これは、介護保険法第5条第2に規定する認知症である老人が屋外へ出ようとした時等、カメラのセンサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するものである。さらに財団法人テクノエイド協会に対し福祉用具認定「認知性老人徘徊感知機器」として申請中である。

【特徴】

◆自宅でも外出先からでも簡単に介護者の様子を確認

スマートフォン(iPhone、iPad、Android)からいつでもどこでも接続・確認できます。

◆スマートフォンで簡単操作

スマートフォン特有のスワイプ操作を当社オリジナル開発のアプリケーションソフトで可能にしました。従来のカメラより直感的な操作を実現しています。

◆徘徊する人を自動で感知

あなたの代わりに設置場所より見張ります。徘徊する人を感知すると、メールで知らせてくれます。感知システムはタイムスケジュールでの管理も可能です。

◆夜間監視機能

赤外線LED搭載、夜間でも8m先まで見えます。

◆音声通話が可能

パソコンからなら音声通話が可能です。離れた場所の様子を、映像だけでなく音声でも確認することができます。

*WindowsとInternet Explorerが必要です。現在、スマートフォンアプリの音声通話機能を開発中です。

◆アクセス制限機能

ユーザーパスワードを設定することで、他のユーザーからのアクセスを防ぐことができます。

◆複数カメラをPC1台で管理することも可能

インターネットカメラとしてパソコンから操作することもできます。複数のカメラを管理することだけでなく、最大9台まで同時に映像を見ることも可能です。

【使用環境】

本商品は、インターネット環境での設置が必要です。

外出先からの接続にはDDNSの設定登録が必要です。

【リリース情報】

〇商品名:スマートフォンIPカメラワイヤレス

〇色:白・黒

〇販売価格:15,750円(税込価格)

〇販売会社:株式会社恭和(http://www.kywo.co.jp)

購入は恭和楽天市場店よりお願いします。

http://item.rakuten.co.jp/kyowashop/kyowa_001/

【会社概要】

社名:株式会社恭和

設立:1992年2月

本社所在地: 〒422-8004 静岡県静岡市駿河区国吉田6-8-64

代表取締役: 太田 則明

資本金:5,000万円

事業内容:企画・デザイン / 設計・開発 / 製作(部品製作、金型設計・機械加工)

光学シミュレーション・構造解析 / ソフトプログラム開発 / 電子回路設計・基板製作

マルチメディア・コンテンツ企画・製作 / 人材派遣 / 医薬事業

会社URL: http://www.kywo.co.jp/

【本リリース関するお問い合わせ】

株式会社恭和

〒422-8004 静岡県静岡市駿河区国吉田6-8-64

電話番号:054-265-1783

担当:販売管理部

メール:support@mail.kywo.co.jp

以下、

『スマートフォンIPカメラワイヤレスが静岡市介護福祉用具に認定』

(PR TIMES/プレスリリース 2012年09月08日 12:53)

株式会社恭和(本社:静岡県静岡市、代表:太田則明)は、現在恭和楽天市場店から販売中のスマートフォンIPカメラワイヤレスが、2012年7月30日に静岡市介護保険課より介護福祉用具として「認知性老人徘徊感知機器」に認定された。

これは、介護保険法第5条第2に規定する認知症である老人が屋外へ出ようとした時等、カメラのセンサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するものである。さらに財団法人テクノエイド協会に対し福祉用具認定「認知性老人徘徊感知機器」として申請中である。

【特徴】

◆自宅でも外出先からでも簡単に介護者の様子を確認

スマートフォン(iPhone、iPad、Android)からいつでもどこでも接続・確認できます。

◆スマートフォンで簡単操作

スマートフォン特有のスワイプ操作を当社オリジナル開発のアプリケーションソフトで可能にしました。従来のカメラより直感的な操作を実現しています。

◆徘徊する人を自動で感知

あなたの代わりに設置場所より見張ります。徘徊する人を感知すると、メールで知らせてくれます。感知システムはタイムスケジュールでの管理も可能です。

◆夜間監視機能

赤外線LED搭載、夜間でも8m先まで見えます。

◆音声通話が可能

パソコンからなら音声通話が可能です。離れた場所の様子を、映像だけでなく音声でも確認することができます。

*WindowsとInternet Explorerが必要です。現在、スマートフォンアプリの音声通話機能を開発中です。

◆アクセス制限機能

ユーザーパスワードを設定することで、他のユーザーからのアクセスを防ぐことができます。

◆複数カメラをPC1台で管理することも可能

インターネットカメラとしてパソコンから操作することもできます。複数のカメラを管理することだけでなく、最大9台まで同時に映像を見ることも可能です。

【使用環境】

本商品は、インターネット環境での設置が必要です。

外出先からの接続にはDDNSの設定登録が必要です。

【リリース情報】

〇商品名:スマートフォンIPカメラワイヤレス

〇色:白・黒

〇販売価格:15,750円(税込価格)

〇販売会社:株式会社恭和(http://www.kywo.co.jp)

購入は恭和楽天市場店よりお願いします。

http://item.rakuten.co.jp/kyowashop/kyowa_001/

【会社概要】

社名:株式会社恭和

設立:1992年2月

本社所在地: 〒422-8004 静岡県静岡市駿河区国吉田6-8-64

代表取締役: 太田 則明

資本金:5,000万円

事業内容:企画・デザイン / 設計・開発 / 製作(部品製作、金型設計・機械加工)

光学シミュレーション・構造解析 / ソフトプログラム開発 / 電子回路設計・基板製作

マルチメディア・コンテンツ企画・製作 / 人材派遣 / 医薬事業

会社URL: http://www.kywo.co.jp/

【本リリース関するお問い合わせ】

株式会社恭和

〒422-8004 静岡県静岡市駿河区国吉田6-8-64

電話番号:054-265-1783

担当:販売管理部

メール:support@mail.kywo.co.jp

2012年09月19日

厚労省、介護ロボや福祉用具の実証研究に8,300万円

『厚労省、介護ロボや福祉用具の実証研究に8,300万円、13年度概算要求』

(日刊工業新聞社 2012.09.06)

厚生労働省は、2013年度から介護ロボットや福祉用具の実証研究に取り組む開発者と、実証の場を提供する医療機関・介護施設を橋渡しする。従来の実証研究プロジェクトは、開発者が自ら協力先となる施設を探す必要があり、あまり効率的ではなかった。プロジェクトの対象を介護現場のニーズが高い分野に絞り込むことで予算を重点配分する。実証研究全体の経費として2013年度予算概算要求に8,300万円を盛り込む。

厚労省は、試作段階の介護ロボット・福祉用具の安全性や性能を評価するため、公募型プロジェクトとして医療・介護現場でのモニター調査を実施する。開発者と新しい機器の活用に前向きな医療機関・介護施設とを取り持つことで実証研究を円滑に進め、また、中小・ベンチャー企業の参入も促す。介護関連の団体などを通じて候補施設とのネットワークを広げる。

研究開発の方向性も見直す。移動支援や移乗支援、日常生活での自立支援、介護者の負担軽減などを軸に重点分野を絞り、研究開発費を集中する。2013年度は新たに20件程度の実証プロジェクトを実施する方針。関係予算の要求額は前年度当初並みに据え置くものの、ニーズに即した研究開発に力点を置くことで市場創出の効果を高める。

なお、厚労省が5日にまとめた2013年度予算の概算要求は、一般会計総額で前年度当初比2.9%増の30兆266億円となり、初めて30兆円の大台に乗った。政府の「日本再生戦略」にもとづく特別重点・重点要求は総額1,088億円で、このうち革新的医薬品・医療機器の創出に向けた「医療イノベーション5か年戦略」のための経費として411億円を要求する。

おもな施策では医薬品に関する基礎研究の成果を実用化するための研究支援体制「創薬支援ネットワーク」構築に41億円、ガンなどの重点領域8疾患の研究開発に139億円を盛り込んだ。生活・雇用関連では成長分野での雇用創出・人材育成・就職支援に向け3億8,000万円を要求する。社会保障費の自然増分は約8,400億円。

●参考「厚生労働省の平成25年度研究事業に関する研究[概算要求前の評価]」

(日刊工業新聞社 2012.09.06)

厚生労働省は、2013年度から介護ロボットや福祉用具の実証研究に取り組む開発者と、実証の場を提供する医療機関・介護施設を橋渡しする。従来の実証研究プロジェクトは、開発者が自ら協力先となる施設を探す必要があり、あまり効率的ではなかった。プロジェクトの対象を介護現場のニーズが高い分野に絞り込むことで予算を重点配分する。実証研究全体の経費として2013年度予算概算要求に8,300万円を盛り込む。

厚労省は、試作段階の介護ロボット・福祉用具の安全性や性能を評価するため、公募型プロジェクトとして医療・介護現場でのモニター調査を実施する。開発者と新しい機器の活用に前向きな医療機関・介護施設とを取り持つことで実証研究を円滑に進め、また、中小・ベンチャー企業の参入も促す。介護関連の団体などを通じて候補施設とのネットワークを広げる。

研究開発の方向性も見直す。移動支援や移乗支援、日常生活での自立支援、介護者の負担軽減などを軸に重点分野を絞り、研究開発費を集中する。2013年度は新たに20件程度の実証プロジェクトを実施する方針。関係予算の要求額は前年度当初並みに据え置くものの、ニーズに即した研究開発に力点を置くことで市場創出の効果を高める。

なお、厚労省が5日にまとめた2013年度予算の概算要求は、一般会計総額で前年度当初比2.9%増の30兆266億円となり、初めて30兆円の大台に乗った。政府の「日本再生戦略」にもとづく特別重点・重点要求は総額1,088億円で、このうち革新的医薬品・医療機器の創出に向けた「医療イノベーション5か年戦略」のための経費として411億円を要求する。

おもな施策では医薬品に関する基礎研究の成果を実用化するための研究支援体制「創薬支援ネットワーク」構築に41億円、ガンなどの重点領域8疾患の研究開発に139億円を盛り込んだ。生活・雇用関連では成長分野での雇用創出・人材育成・就職支援に向け3億8,000万円を要求する。社会保障費の自然増分は約8,400億円。

●参考「厚生労働省の平成25年度研究事業に関する研究[概算要求前の評価]」

2012年09月18日

介護ベッドでの死亡重傷事故、5年で78件・・・

おはようございます!ふくえん熊本の益田です

今週は、

昨日の「敬老の日」そして、土曜日の「秋分の日」と祝日が続きます。

チョット前の自分なら、休みの多さを単純に喜んでいたトコですが

365日年中対応の「ふくえん熊本」ですので、

気を緩めることなく、事前の準備、計画を大切に

しっかりこなしていきたいと思います

ちなみに「年中無休」ではなく「年中対応」ですので・・・・

それでは業界ネタを一つ!

『介護ベッドでの死亡重傷事故、5年で78件- NITEが注意呼び掛け』

独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)は、介護ベッドなどの使用中に発生した事故が、最近5年間で179件報告されたことを明らかにした。このうち、利用者が死亡したり、重傷を負ったりした事故は78件に達した。

NITE製品安全センターによると、2007年度から11年度までの5年間に同センターに報告された製品事故のうち、介護ベッドや関連用具による事故は179件。このうち、死亡事故は36件、重傷事故は42件あった。同センターによると、特にベッド用グリップの固定レバー部が衣服の首回りに引っ掛かった場合や、サイドレールとサイドレールのすき間に首が挟まった場合、重大な事故を招きやすいという。

また、死亡事故や重傷事故が発生は、「家庭」が46件で最も多く、以下は「病院」が19件、「介護施設」が11件、「場所不明」が2件の順。家庭が重大事故の発生場所の半分以上を占めた点について、同センターの担当者は「施設や病院の職員に比べて、利用者の家族らが介護ベッドや関連用具の使用に不慣れであることが背景にあるのではないか」としている。

■認知症の人や要介護度が高い人は特に注意を

この結果を受け、同センターはポスターやホームページなどを通じ、事故防止のための注意喚起を行っている。具体的なポイントとしては、▽サイドレールやベッド用グリップのすき間が大きい場合、すき間の小さいものに交換するか、カバーなどですき間をふさいで使用する▽ベッドとサイドレール、ベッド用グリップ、マットレスの組み合わせが適合しているかを確認する▽ベッドやサイドレール、ベッド用グリップについて、破損・変形がないか、確実に固定されているかを確認する▽ベッド周辺は整頓する―などを挙げている。また、同センターでは「身体機能や認知レベルが低いほど、被害が多くなる傾向がある」とし、特に認知症の人や要介護度が高い人は注意が必要と呼び掛けている。

( 2012年09月05日 20:02 キャリアブレイン )

なによりも、

まずは「安全第一」ですね!それでは

今週は、

昨日の「敬老の日」そして、土曜日の「秋分の日」と祝日が続きます。

チョット前の自分なら、休みの多さを単純に喜んでいたトコですが

365日年中対応の「ふくえん熊本」ですので、

気を緩めることなく、事前の準備、計画を大切に

しっかりこなしていきたいと思います

ちなみに「年中無休」ではなく「年中対応」ですので・・・・

それでは業界ネタを一つ!

『介護ベッドでの死亡重傷事故、5年で78件- NITEが注意呼び掛け』

独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)は、介護ベッドなどの使用中に発生した事故が、最近5年間で179件報告されたことを明らかにした。このうち、利用者が死亡したり、重傷を負ったりした事故は78件に達した。

NITE製品安全センターによると、2007年度から11年度までの5年間に同センターに報告された製品事故のうち、介護ベッドや関連用具による事故は179件。このうち、死亡事故は36件、重傷事故は42件あった。同センターによると、特にベッド用グリップの固定レバー部が衣服の首回りに引っ掛かった場合や、サイドレールとサイドレールのすき間に首が挟まった場合、重大な事故を招きやすいという。

また、死亡事故や重傷事故が発生は、「家庭」が46件で最も多く、以下は「病院」が19件、「介護施設」が11件、「場所不明」が2件の順。家庭が重大事故の発生場所の半分以上を占めた点について、同センターの担当者は「施設や病院の職員に比べて、利用者の家族らが介護ベッドや関連用具の使用に不慣れであることが背景にあるのではないか」としている。

■認知症の人や要介護度が高い人は特に注意を

この結果を受け、同センターはポスターやホームページなどを通じ、事故防止のための注意喚起を行っている。具体的なポイントとしては、▽サイドレールやベッド用グリップのすき間が大きい場合、すき間の小さいものに交換するか、カバーなどですき間をふさいで使用する▽ベッドとサイドレール、ベッド用グリップ、マットレスの組み合わせが適合しているかを確認する▽ベッドやサイドレール、ベッド用グリップについて、破損・変形がないか、確実に固定されているかを確認する▽ベッド周辺は整頓する―などを挙げている。また、同センターでは「身体機能や認知レベルが低いほど、被害が多くなる傾向がある」とし、特に認知症の人や要介護度が高い人は注意が必要と呼び掛けている。

( 2012年09月05日 20:02 キャリアブレイン )

なによりも、

まずは「安全第一」ですね!それでは

2012年09月08日

医療と介護の連携を担う専門職の育成や質の向上が必要

『医療と介護の連携を担う専門職の育成や質の向上が必要――厚労省政策仕分け』

(ケアマネジメントオンライン 2012/08/31 09:00 配信)

厚生労働省が行った第6回の提言型政策仕分けでは、「医療と介護の連携」についての話し合いがもたれた。先ほど公開された議事録より、抑えておきたいポイントを紹介する。

総論としては、「要介護状態や持病を抱えながらも、最後まで住み慣れた地域・住宅などで、自分らしく、満足度の高い生活を過ごすために、適切な医療や介護サービスが提供され、QOLの高い在宅生活を実現する体制が前提となる。今後、団塊の世代が高齢化していく中、自宅が病室となり、道路が病院の廊下と同じようになるよう、地域における医療と介護の連携の仕組みの道筋を早急に付けることが求められる」としている。

詳細の議論は以下の通り。

【地域包括ケア体制における民間の関係】

地域包括ケア体制の中には、買い物難民、独居老人、認知症の方の見守りなどを中学校区といった日常生活圏域で、地域包括支援センターを中心になって、民間の力を組織化していくことも含まれている。

【市町村と都道府県の関係】

立ち遅れている在宅医療を強化しようとしている。医療は都道府県が大きなエリアでやっているが、地域密着、介護に密着して計画づくりをする必要がある。在宅医療の拠点施設を各市町村1箇所ぐらい設けて、そこを拠点に、地元の市町村、医師会などがネットワークを作り、介護や福祉の方々と連携していく。そうした拠点を全国105箇所で試してみて、普通モデルを先に作ろうと考えている。

在宅医療においては、都道府県との緊密な連携の下に、市町村が積極的に取り組んでいく。

【在宅と入院の関係】

在宅医療を強く打ち出したことで、病院に入院したくてもできなくなる、家族がいないと手厚い介護が受けられない、看病をしてもらえないという不安を持つ若い人がいる。あくまでも、本人の希望をかなえるためのもの。がんの末期でも在宅で生活できるし、独り暮らしでも在宅は可能な体制になっている。しかも、病院にいたければそれも可能だということ。

【質の高い人材の育成】

現在、MSW(医療ソーシャルワーカー)の役目は退院までだが、退院から次までを上手につなげられるようにする。退院時のカンファレンスには地域のケアマネ、訪問看護の方が来るという形なので、医療と介護の連携をコーディネートする専門職の育成が必要。医療と介護では、言語が違っていて、通訳書が必要だという話もある。

これらの議論を踏まえて、各論の概要は以下の通り。

【地域における取り組みについて】

これまでの「医療完結型医療」から「地域完結型医療・介護」の流れを作ることが必要。具体的には、地域の医療・介護資源の把握及びその情報提供、健康寿命への延伸の観点から、健康増進・介護予防に取り組むこと。病院と同様に地域で安心して生活できる環境を構築するためには、24時間対応の定期巡回・随時対応型訪問介護・看護サービスが今後全国的に普及していくようにするべき。

【質の高い人材育成】

臓器別専門医だけでなく、総合的な診療能力を持つ医師の育成が必要。医師の意識が、家族に寄り添い、患者の生活を支える方向に向かう必要がある。医療と介護の連携を担う専門職の育成や質の向上、介護職においては医療に関する基礎知識など、専門性の向上が求められる。

【家族への支援】

介護のために離職しなくても済むように、介護休業制度を含む両立支援制度を一層普及させる。国民的な議論を開始する時期に来ている。

【厚生労働省について】

医療と介護の連携を推進するために、連携推進室のようなプロジェクトチームを設置することを検討するべき。

◎厚生労働省版提言型政策仕分け(第6回)

(ケアマネジメントオンライン 2012/08/31 09:00 配信)

厚生労働省が行った第6回の提言型政策仕分けでは、「医療と介護の連携」についての話し合いがもたれた。先ほど公開された議事録より、抑えておきたいポイントを紹介する。

総論としては、「要介護状態や持病を抱えながらも、最後まで住み慣れた地域・住宅などで、自分らしく、満足度の高い生活を過ごすために、適切な医療や介護サービスが提供され、QOLの高い在宅生活を実現する体制が前提となる。今後、団塊の世代が高齢化していく中、自宅が病室となり、道路が病院の廊下と同じようになるよう、地域における医療と介護の連携の仕組みの道筋を早急に付けることが求められる」としている。

詳細の議論は以下の通り。

【地域包括ケア体制における民間の関係】

地域包括ケア体制の中には、買い物難民、独居老人、認知症の方の見守りなどを中学校区といった日常生活圏域で、地域包括支援センターを中心になって、民間の力を組織化していくことも含まれている。

【市町村と都道府県の関係】

立ち遅れている在宅医療を強化しようとしている。医療は都道府県が大きなエリアでやっているが、地域密着、介護に密着して計画づくりをする必要がある。在宅医療の拠点施設を各市町村1箇所ぐらい設けて、そこを拠点に、地元の市町村、医師会などがネットワークを作り、介護や福祉の方々と連携していく。そうした拠点を全国105箇所で試してみて、普通モデルを先に作ろうと考えている。

在宅医療においては、都道府県との緊密な連携の下に、市町村が積極的に取り組んでいく。

【在宅と入院の関係】

在宅医療を強く打ち出したことで、病院に入院したくてもできなくなる、家族がいないと手厚い介護が受けられない、看病をしてもらえないという不安を持つ若い人がいる。あくまでも、本人の希望をかなえるためのもの。がんの末期でも在宅で生活できるし、独り暮らしでも在宅は可能な体制になっている。しかも、病院にいたければそれも可能だということ。

【質の高い人材の育成】

現在、MSW(医療ソーシャルワーカー)の役目は退院までだが、退院から次までを上手につなげられるようにする。退院時のカンファレンスには地域のケアマネ、訪問看護の方が来るという形なので、医療と介護の連携をコーディネートする専門職の育成が必要。医療と介護では、言語が違っていて、通訳書が必要だという話もある。

これらの議論を踏まえて、各論の概要は以下の通り。

【地域における取り組みについて】

これまでの「医療完結型医療」から「地域完結型医療・介護」の流れを作ることが必要。具体的には、地域の医療・介護資源の把握及びその情報提供、健康寿命への延伸の観点から、健康増進・介護予防に取り組むこと。病院と同様に地域で安心して生活できる環境を構築するためには、24時間対応の定期巡回・随時対応型訪問介護・看護サービスが今後全国的に普及していくようにするべき。

【質の高い人材育成】

臓器別専門医だけでなく、総合的な診療能力を持つ医師の育成が必要。医師の意識が、家族に寄り添い、患者の生活を支える方向に向かう必要がある。医療と介護の連携を担う専門職の育成や質の向上、介護職においては医療に関する基礎知識など、専門性の向上が求められる。

【家族への支援】

介護のために離職しなくても済むように、介護休業制度を含む両立支援制度を一層普及させる。国民的な議論を開始する時期に来ている。

【厚生労働省について】

医療と介護の連携を推進するために、連携推進室のようなプロジェクトチームを設置することを検討するべき。

◎厚生労働省版提言型政策仕分け(第6回)

2012年09月07日

保険者がケアマネの活動に積極支援を・・・・

保険者がケアマネの活動に積極支援を- 厚労省検討会で「課題の整理」

( 2012年08月29日 18:16 キャリアブレイン )

厚生労働省は29日、同省の「介護支援専門員(ケアマネジャー)の資質向上と今後のあり方に関する検討会」(座長=田中滋・慶大大学院教授)に、これまで委員から出された意見をまとめた「課題の整理」を提示した。保険者がケアマネジャーの活動を積極支援することや、ケアマネジメントの質の評価の指標に関する提案などが盛り込まれている。今後、同検討会では、「課題の整理」をたたき台として議論を重ね、年内の意見取りまとめを目指す。

「介護支援専門員(ケアマネジャー)の資質向上と今後のあり方に関する検討会」(29日、東京都内)

「課題の整理」は、これまで委員から出された意見を「介護保険におけるケアマネジメント」「ケアマネジメントの現状と評価」「保険者の役割」と、個別検討事項に分類し、提示している。

「介護保険におけるケアマネジメント」には、中立公正なケアマネジメントの実現や、介護保険が保障する生活の姿を明確化すべきではないかとの意見が盛り込まれた。また、ソーシャルワークとの関係や、給付管理業務の位置付け、施設と居宅の介護支援専門員のそれぞれの専門性の位置付けといった課題も提示された。

「ケアマネジメントの現状と評価」では、ケアマネジメントの質を評価する指標の要素として、資格要件や研修カリキュラムといった「ストラクチャー」と、ケアマネジメントの工程管理などの「プロセス」、活動の評価に関する「アウトカム」の3つを提示。特に「アウトカム」については、要介護度の変化や身体・精神状態の変化速度を指標とすることの是非を課題として示した。

「保険者の役割」では、保険者が地域の介護支援専門員の指導・支援や地域のネットワークづくりに積極的に取り組むべきとする声や、保険者から利用者や家族に対し、介護保険における自立支援の啓発・周知を積極的に実施すべきといった声が盛り込まれている。

個別検討事項では、介護支援専門員の受験資格の要件や試験内容の見直しが示された。このほか、実務研修修了後に一定期間の「現場実習」の義務付けや、主任介護支援専門員の位置付けと役割の明確化などが提示された。

( 2012年08月29日 18:16 キャリアブレイン )

厚生労働省は29日、同省の「介護支援専門員(ケアマネジャー)の資質向上と今後のあり方に関する検討会」(座長=田中滋・慶大大学院教授)に、これまで委員から出された意見をまとめた「課題の整理」を提示した。保険者がケアマネジャーの活動を積極支援することや、ケアマネジメントの質の評価の指標に関する提案などが盛り込まれている。今後、同検討会では、「課題の整理」をたたき台として議論を重ね、年内の意見取りまとめを目指す。

「介護支援専門員(ケアマネジャー)の資質向上と今後のあり方に関する検討会」(29日、東京都内)

「課題の整理」は、これまで委員から出された意見を「介護保険におけるケアマネジメント」「ケアマネジメントの現状と評価」「保険者の役割」と、個別検討事項に分類し、提示している。

「介護保険におけるケアマネジメント」には、中立公正なケアマネジメントの実現や、介護保険が保障する生活の姿を明確化すべきではないかとの意見が盛り込まれた。また、ソーシャルワークとの関係や、給付管理業務の位置付け、施設と居宅の介護支援専門員のそれぞれの専門性の位置付けといった課題も提示された。

「ケアマネジメントの現状と評価」では、ケアマネジメントの質を評価する指標の要素として、資格要件や研修カリキュラムといった「ストラクチャー」と、ケアマネジメントの工程管理などの「プロセス」、活動の評価に関する「アウトカム」の3つを提示。特に「アウトカム」については、要介護度の変化や身体・精神状態の変化速度を指標とすることの是非を課題として示した。

「保険者の役割」では、保険者が地域の介護支援専門員の指導・支援や地域のネットワークづくりに積極的に取り組むべきとする声や、保険者から利用者や家族に対し、介護保険における自立支援の啓発・周知を積極的に実施すべきといった声が盛り込まれている。

個別検討事項では、介護支援専門員の受験資格の要件や試験内容の見直しが示された。このほか、実務研修修了後に一定期間の「現場実習」の義務付けや、主任介護支援専門員の位置付けと役割の明確化などが提示された。

2012年09月06日

仕事のやりがいに「満足」は53%・・・・

『仕事のやりがいに「満足」は53%、賃金は17%――介護労働安定センター調査(2)』

(ケアマネジメントオンライン 2012/08/28 12:00 配信)

財団法人介護労働安定センターは、このほど、「平成23年度介護労働実態調査結果」の一つとして、「介護労働者の就業実態と就業意識調査」結果を公表した。

調査対象は5万1,453人で、1万8,187人から回答を得た(有効回答率35.3%)。

まず、現在の仕事を選んだ理由として最も多く挙がったのは、「働きがいのある仕事だと思ったから」(55.7%)。次いで、「今後もニーズが高まる仕事だから」(38.8%)、「資格・技能が活かせるから」(36.4%)、「人や社会の役に立ちたいから」(35.4%)、「お年寄りが好きだから」(29.0%)という順だった。

現在の仕事に対する満足度を聞いた設問では、「仕事の内容・やりがい」に関しては53.2%が「満足」「やや満足」と回答している一方、「賃金」については17.4%と低い。このほか、「満足」「やや満足」の割合が2割を下回ったのは、「人事評価・処遇のありかた」(18.5%)、「教育訓練・能力開発のあり方」(17.9%)だった。

・仕事の内容、やりがい 53.2%

・職場の人間関係、コミュニケーション 45.3%

・職場の環境 37.9%

・雇用の安定性 34.3%

・労働時間、休日等の労働条件 29.5%

・職業生活全体 24.7%

・勤務体系 26.5%

・福利厚生 23.9%

・キャリアアップの機会 23.4%

・人事評価、処遇のあり方 18.5%

・教育訓練、能力開発のあり方 17.9%

・賃金 17.4%

介護関係の仕事の継続意志は「働き続けられるかぎり」が56.2%で最も多く、過半数が継続的に働く意思を持っていることがわかった。ただ、「わからない」も19.9%とやや多く、「3~5年程度続けたい」が9.9%、「6~10年程度続けたい」「1~2年程度続けたい」が5.7%、「半年程度」が1.6%だった。

また、前職がある人に対して、その職種についてたずねたところ、「直前の仕事内容は介護の仕事ではない」人は59.0%と、介護業界以外から、転職した人が多いことがわかった。

◎財団法人介護労働安定センター

(ケアマネジメントオンライン 2012/08/28 12:00 配信)

財団法人介護労働安定センターは、このほど、「平成23年度介護労働実態調査結果」の一つとして、「介護労働者の就業実態と就業意識調査」結果を公表した。

調査対象は5万1,453人で、1万8,187人から回答を得た(有効回答率35.3%)。

まず、現在の仕事を選んだ理由として最も多く挙がったのは、「働きがいのある仕事だと思ったから」(55.7%)。次いで、「今後もニーズが高まる仕事だから」(38.8%)、「資格・技能が活かせるから」(36.4%)、「人や社会の役に立ちたいから」(35.4%)、「お年寄りが好きだから」(29.0%)という順だった。

現在の仕事に対する満足度を聞いた設問では、「仕事の内容・やりがい」に関しては53.2%が「満足」「やや満足」と回答している一方、「賃金」については17.4%と低い。このほか、「満足」「やや満足」の割合が2割を下回ったのは、「人事評価・処遇のありかた」(18.5%)、「教育訓練・能力開発のあり方」(17.9%)だった。

・仕事の内容、やりがい 53.2%

・職場の人間関係、コミュニケーション 45.3%

・職場の環境 37.9%

・雇用の安定性 34.3%

・労働時間、休日等の労働条件 29.5%

・職業生活全体 24.7%

・勤務体系 26.5%

・福利厚生 23.9%

・キャリアアップの機会 23.4%

・人事評価、処遇のあり方 18.5%

・教育訓練、能力開発のあり方 17.9%

・賃金 17.4%

介護関係の仕事の継続意志は「働き続けられるかぎり」が56.2%で最も多く、過半数が継続的に働く意思を持っていることがわかった。ただ、「わからない」も19.9%とやや多く、「3~5年程度続けたい」が9.9%、「6~10年程度続けたい」「1~2年程度続けたい」が5.7%、「半年程度」が1.6%だった。

また、前職がある人に対して、その職種についてたずねたところ、「直前の仕事内容は介護の仕事ではない」人は59.0%と、介護業界以外から、転職した人が多いことがわかった。

◎財団法人介護労働安定センター

2012年09月05日

保険会社参入に道 医療・介護・保育の事業

おはようございます。ふくえん熊本の益田です

今日の業界ネタは、個人的にあまりうれしくない内容です

が、社会保障費が増加の一途をたどる中

ある意味、現実的な流れの一つなのかもしれません。

国民皆保険崩壊の第一歩となるのか・・・・・あおりすぎ?!

金融庁審議会が検討 公的保険を縮小・解体

(しんぶん赤旗 2012年8月27日)

消費税増税法と一体で社会保障を解体に導く「社会保障制度改革推進法」が成立する中、民間保険会社が医療・介護・保育などの事業への参入ができるように道を開く動きが金融庁のもとで進んでいます。公的保険を縮小・解体し、私的保険の拡大を進める動きです。

--------------------------------------------------------------------------------

検討を進めているのは同庁の金融審議会(首相などの諮問機関)の「保険商品・サービス検討のあり方に関する作業グループ」(座長・洲崎博史京都大学教授)。現在、民間保険の定額保険契約では「金銭」の給付しか認められていませんが、医療・介護サービスや保育サービスといった「現物」の給付を認めることを議論しています。「現物」給付の形で事業参入し、もうけ口を増やそうというものです。同時に、保険会社の子会社が幅広く介護事業所や保育所を運営できるよう規制を緩和して、保険会社による事業所の“囲い込み”を進め、保険料を払った人にだけ保育所への優先入所権を与えることも論じています。

作業グループのメンバーには、学者、日本経団連、連合の代表のほかにコンサルタント会社の社員などが並び、生保・損保会社の代表がオブザーバーとして参加しています。

6月7日に開かれた作業グループの第1回会合では、保険協会の代表(明治安田生命保険相互会社調査部長)がこうした規制緩和を強く要望。「社会保障の見直しの話なども出ていますが、今後は私的保障に対するニーズがますます高まってくる」と発言しました。

政府と民自公3党が公的医療・介護保険の縮小方向を打ち出していることと表裏一体に、民間保険市場を広げ保険商品を売っていく狙いを示したものです。

--------------------------------------------------------------------------------

解説

高齢者らを「収益」対象に

民主党の税制調査会は21日、来年度税制の基本方針をとりまとめました。所得税・資産課税の見直しや消費税の逆進性対策にとりくむとしています。消費税増税を実行するための条件整備です。

解決できない根本矛盾

民自公が強行した社会保障改悪推進法は、医療・介護の給付範囲の「適正化」=縮小を図ると明記しました。一方、7月31日に閣議決定された「日本再生戦略」は、「公的保険外の医療・介護周辺サービスを拡大する」ことを重点施策に掲げています。

公的保険の縮小と軌を一にして、私的保険の拡大が議論されていることは偶然ではありません。

もともと金融審議会の動きは、自見庄三郎金融担当相(当時)が「金融機関の国際競争力の強化」のための「中長期的な課題」の検討を諮問(2011年3月)したことに端を発しています。

これを受け、金融審議会の「我が国金融業の中長期的なあり方に関する作業グループ」が「金融業は、顧客のニーズを的確に捉え、新たな顧客と新たな市場を創造していかねばならない」(12年5月28日)との報告書をまとめました。

お金あるなしで

報告書は「少子高齢化の進展に伴い高齢者が主要な顧客層に成長していく」と強調。公的保障だけでは暮らせない高齢者らを「収益の強固な裏付け」とする戦略を示しました。民間保険による現物給付の検討は、この流れを受けたものです。

しかし、誰もが民間保険の商品を買えるわけではありません。公的保険が切り縮められ民間保険にゆだねられていけば、お金のあるなしによって、受けられる医療・介護・保育が差別されかねません。だれもが平等に必要な医療などを受けられるという国民皆保険制度の解体に通じる方向です。

医療関係団体からは「(国民)皆保険からの離脱や形骸化が激しくなる」(神奈川県保険医協会)と批判の声が上がっています。

サービスの下落

現在は営利企業による医療機関の運営は認められておらず、これを機に「営利企業の参入を狙っている」(日本共産党の田村智子議員、10日の参院社会保障・税特別委員会)ものでもあります。

民間保険が提供するという現物給付の内容も問題です。公益社団法人・全国消費生活相談員協会(丹野美絵子理事長)は、「サービス価値の下落」「事業者の倒産」「給付の質を維持するための監督のあり方」などの懸念を列挙しています。

(杉本恒如)

今日の業界ネタは、個人的にあまりうれしくない内容です

が、社会保障費が増加の一途をたどる中

ある意味、現実的な流れの一つなのかもしれません。

国民皆保険崩壊の第一歩となるのか・・・・・あおりすぎ?!

金融庁審議会が検討 公的保険を縮小・解体

(しんぶん赤旗 2012年8月27日)

消費税増税法と一体で社会保障を解体に導く「社会保障制度改革推進法」が成立する中、民間保険会社が医療・介護・保育などの事業への参入ができるように道を開く動きが金融庁のもとで進んでいます。公的保険を縮小・解体し、私的保険の拡大を進める動きです。

--------------------------------------------------------------------------------

検討を進めているのは同庁の金融審議会(首相などの諮問機関)の「保険商品・サービス検討のあり方に関する作業グループ」(座長・洲崎博史京都大学教授)。現在、民間保険の定額保険契約では「金銭」の給付しか認められていませんが、医療・介護サービスや保育サービスといった「現物」の給付を認めることを議論しています。「現物」給付の形で事業参入し、もうけ口を増やそうというものです。同時に、保険会社の子会社が幅広く介護事業所や保育所を運営できるよう規制を緩和して、保険会社による事業所の“囲い込み”を進め、保険料を払った人にだけ保育所への優先入所権を与えることも論じています。

作業グループのメンバーには、学者、日本経団連、連合の代表のほかにコンサルタント会社の社員などが並び、生保・損保会社の代表がオブザーバーとして参加しています。

6月7日に開かれた作業グループの第1回会合では、保険協会の代表(明治安田生命保険相互会社調査部長)がこうした規制緩和を強く要望。「社会保障の見直しの話なども出ていますが、今後は私的保障に対するニーズがますます高まってくる」と発言しました。

政府と民自公3党が公的医療・介護保険の縮小方向を打ち出していることと表裏一体に、民間保険市場を広げ保険商品を売っていく狙いを示したものです。

--------------------------------------------------------------------------------

解説

高齢者らを「収益」対象に

民主党の税制調査会は21日、来年度税制の基本方針をとりまとめました。所得税・資産課税の見直しや消費税の逆進性対策にとりくむとしています。消費税増税を実行するための条件整備です。

解決できない根本矛盾

民自公が強行した社会保障改悪推進法は、医療・介護の給付範囲の「適正化」=縮小を図ると明記しました。一方、7月31日に閣議決定された「日本再生戦略」は、「公的保険外の医療・介護周辺サービスを拡大する」ことを重点施策に掲げています。

公的保険の縮小と軌を一にして、私的保険の拡大が議論されていることは偶然ではありません。

もともと金融審議会の動きは、自見庄三郎金融担当相(当時)が「金融機関の国際競争力の強化」のための「中長期的な課題」の検討を諮問(2011年3月)したことに端を発しています。

これを受け、金融審議会の「我が国金融業の中長期的なあり方に関する作業グループ」が「金融業は、顧客のニーズを的確に捉え、新たな顧客と新たな市場を創造していかねばならない」(12年5月28日)との報告書をまとめました。

お金あるなしで

報告書は「少子高齢化の進展に伴い高齢者が主要な顧客層に成長していく」と強調。公的保障だけでは暮らせない高齢者らを「収益の強固な裏付け」とする戦略を示しました。民間保険による現物給付の検討は、この流れを受けたものです。

しかし、誰もが民間保険の商品を買えるわけではありません。公的保険が切り縮められ民間保険にゆだねられていけば、お金のあるなしによって、受けられる医療・介護・保育が差別されかねません。だれもが平等に必要な医療などを受けられるという国民皆保険制度の解体に通じる方向です。

医療関係団体からは「(国民)皆保険からの離脱や形骸化が激しくなる」(神奈川県保険医協会)と批判の声が上がっています。

サービスの下落

現在は営利企業による医療機関の運営は認められておらず、これを機に「営利企業の参入を狙っている」(日本共産党の田村智子議員、10日の参院社会保障・税特別委員会)ものでもあります。

民間保険が提供するという現物給付の内容も問題です。公益社団法人・全国消費生活相談員協会(丹野美絵子理事長)は、「サービス価値の下落」「事業者の倒産」「給付の質を維持するための監督のあり方」などの懸念を列挙しています。

(杉本恒如)

2012年09月03日

損保ジャパンがシダーをパートナーとして介護サービス事業に参入

おはようございます。ふくえん熊本の益田です

早いもので、もう9月・・・・今年も残すところ4ヵ月です

限られた時間を有効に使い

行き当たりばったりの仕事にならないためにも

準備を怠ることなく、しっかりと優先順位を決め

着実に業務をこなしていきたいと思います

とりあえず、今日明日は実績配りにフル稼働です

それでは業界ネタを一つ!

(ケアマネジメントオンライン 2012/08/24 09:00 配信)

NKSJホールディングスの子会社である株式会社損害保険ジャパンは、投資事業有限責任組合(名称:高齢社会戦略1号投資事業有限責任組合)を通じて、介護サービス事業へ参入することを決めたことを、8月13日に発表した。なお、公開買付者は、株式会社シダーの普通株式を公開買付けにより取得することを決定し、公表した。

■介護サービス事業参入の目的:損保ジャパンは、損害保険事業を核として顧客に安心・安全を支援する先進的なサービスを提供し、真のサービス産業に進化を図ることで、さらなる成長を目指している。ヘルスケア事業においては、すでに株式会社全国訪問健康指導協会と株式会社損保ジャパン・ヘルスケアサービスにより、心と身体の両面から健康増進・疾病予防サービスを提供しているが、今般の超高齢社会のニーズに応えるため、介護サービス事業に参入することとした。

■介護サービス事業参入のためのスキーム:

損保ジャパンを有限責任組合員、ACA株式会社を無限責任組合員とする投資事業有限責任組合(公開買付者)を設立し、公開買付者を通じて、シダーを事業パートナーとして介護サービス事業に参入。公開買付者は、本公開買付けを通じてシダーの株式を取得および保有し、企業価値を最大化することを目的として設立されるものであり、損保ジャパンおよびACAは、本公開買付けの成立を条件に公開買付者への出資(注2)を予定しております。なお、これに伴い、シダーは損保ジャパンの関連会社となる予定。

■公開買付者がシダーを事業パートナーとした理由:

病院グループのリハビリテーション部門からスタートしたシダーは、高いリハビリ技術を持ち、有料老人ホームに加えデイサービス、訪問看護を併せた複合サービスを全国各地域で提供していることから、事業パートナーとして最適と判断した。

oNKSJホールディングス(株)

o(株)損害保険ジャパン ホームページ

o(株)シダー

早いもので、もう9月・・・・今年も残すところ4ヵ月です

限られた時間を有効に使い

行き当たりばったりの仕事にならないためにも

準備を怠ることなく、しっかりと優先順位を決め

着実に業務をこなしていきたいと思います

とりあえず、今日明日は実績配りにフル稼働です

それでは業界ネタを一つ!

(ケアマネジメントオンライン 2012/08/24 09:00 配信)

NKSJホールディングスの子会社である株式会社損害保険ジャパンは、投資事業有限責任組合(名称:高齢社会戦略1号投資事業有限責任組合)を通じて、介護サービス事業へ参入することを決めたことを、8月13日に発表した。なお、公開買付者は、株式会社シダーの普通株式を公開買付けにより取得することを決定し、公表した。

■介護サービス事業参入の目的:損保ジャパンは、損害保険事業を核として顧客に安心・安全を支援する先進的なサービスを提供し、真のサービス産業に進化を図ることで、さらなる成長を目指している。ヘルスケア事業においては、すでに株式会社全国訪問健康指導協会と株式会社損保ジャパン・ヘルスケアサービスにより、心と身体の両面から健康増進・疾病予防サービスを提供しているが、今般の超高齢社会のニーズに応えるため、介護サービス事業に参入することとした。

■介護サービス事業参入のためのスキーム:

損保ジャパンを有限責任組合員、ACA株式会社を無限責任組合員とする投資事業有限責任組合(公開買付者)を設立し、公開買付者を通じて、シダーを事業パートナーとして介護サービス事業に参入。公開買付者は、本公開買付けを通じてシダーの株式を取得および保有し、企業価値を最大化することを目的として設立されるものであり、損保ジャパンおよびACAは、本公開買付けの成立を条件に公開買付者への出資(注2)を予定しております。なお、これに伴い、シダーは損保ジャパンの関連会社となる予定。

■公開買付者がシダーを事業パートナーとした理由:

病院グループのリハビリテーション部門からスタートしたシダーは、高いリハビリ技術を持ち、有料老人ホームに加えデイサービス、訪問看護を併せた複合サービスを全国各地域で提供していることから、事業パートナーとして最適と判断した。

oNKSJホールディングス(株)

o(株)損害保険ジャパン ホームページ

o(株)シダー

2012年08月25日

介護ロボットの利用料 9割補助に

おはようございます。ふくえん熊本の益田です

今日は、午前中にベッド回収 そして

そして

午後からベッド納品 と

と

体力勝負の1日になりそうです!

良くも悪くも、

常に商品が動いてることが大切ですね

それでは、

ついに来たか!と思ってしまう業界ネタです

『人手不足をロボットで補う?』

政府は、3年に1度訪れる公的保険の見直し年度となる2015年度に、介護支援機器の公的保険の適用拡大を予定している。「歩行」など要介護者の自立を助ける機器(ロボットスーツなど)や、「入浴」といった介護者の仕事を補助する機器(介助ロボットなど)が保険の適用対象となり、利用料の9割を補助する方針。

すでに12年度から、寝たきりの人の排泄を支援する機器が保険適用の対象となっているが、これを拡大し、介護者の負担を軽減する機器のほか、癒しや見守りを目的とした機器の保険適用も検討しているという。

さらに、今後こうした機器を増やしていくため、13年度からは介護補助機器の開発に補助金を出すことも視野に入れている。経済産業省と厚生労働省が連携して、安全基準や安全性の検証手法を構築するほか、現場のニーズを踏まえて必要な機能に絞った機器を開発するよう、メーカーにもはたらきかけていくという。

このような保険適用により利用増加を促すことで、機器が増産されてコストダウンも図れ、その結果、利用者が支払う利用料をさらに引き下げる効果が期待できる。介護ロボットの利用増で、介護現場での深刻な人手不足を補えるか、今後の動向を見守りたい。

(記事:ネットパイロティング 2012/08/09)

介護現場の人手不足を補うためにも、うまく活用できれば良いですね!

私たち、福祉用具ディーラーも最新情報をしっかり入手しながら

様々な介護現場に対応できるよう勉強してまいりたいと思います

それでは

今日は、午前中にベッド回収

そして

そして午後からベッド納品

と

と体力勝負の1日になりそうです!

良くも悪くも、

常に商品が動いてることが大切ですね

それでは、

ついに来たか!と思ってしまう業界ネタです

『人手不足をロボットで補う?』

政府は、3年に1度訪れる公的保険の見直し年度となる2015年度に、介護支援機器の公的保険の適用拡大を予定している。「歩行」など要介護者の自立を助ける機器(ロボットスーツなど)や、「入浴」といった介護者の仕事を補助する機器(介助ロボットなど)が保険の適用対象となり、利用料の9割を補助する方針。

すでに12年度から、寝たきりの人の排泄を支援する機器が保険適用の対象となっているが、これを拡大し、介護者の負担を軽減する機器のほか、癒しや見守りを目的とした機器の保険適用も検討しているという。

さらに、今後こうした機器を増やしていくため、13年度からは介護補助機器の開発に補助金を出すことも視野に入れている。経済産業省と厚生労働省が連携して、安全基準や安全性の検証手法を構築するほか、現場のニーズを踏まえて必要な機能に絞った機器を開発するよう、メーカーにもはたらきかけていくという。

このような保険適用により利用増加を促すことで、機器が増産されてコストダウンも図れ、その結果、利用者が支払う利用料をさらに引き下げる効果が期待できる。介護ロボットの利用増で、介護現場での深刻な人手不足を補えるか、今後の動向を見守りたい。

(記事:ネットパイロティング 2012/08/09)

介護現場の人手不足を補うためにも、うまく活用できれば良いですね!

私たち、福祉用具ディーラーも最新情報をしっかり入手しながら

様々な介護現場に対応できるよう勉強してまいりたいと思います

それでは

2012年08月24日

2010年度福祉用具市場1兆1,504億円で3年ぶりの・・・

『2010年度福祉用具市場1兆1,504億円で3年ぶりの増加――民間調査』

(ケアマネジメントオンライン 2012/08/21 09:00 配信)

日本福祉用具・生活支援用具協会(JASPA)はこのほど、2010年度の「福祉用具産業市場動向調査報告書」を発表した。

同調査は1993年度から経済産業省において実施していたものを、2002年度の調査(平成15年度実施)から同協会の独自事業として引き継いだもので、福祉用具事業者へのアンケートや既存の統計資料を基に市場規模を推計している。

今回の調査報告によると、2010年度の福祉用具産業(狭義)の市場規模は、全体で1兆1,504億円、対前年比104.7%。市場規模全体は2001年度から横ばいが続き、2008、2009年度と減少に転じていたが、ようやく3年ぶりに増加となった。

品目別に見ると、一般製品に近い分野(かつら、義歯、温水洗浄便座、乗用車〈座席シフト〉、ホームエレベータ、眼鏡等、補聴器)も3年ぶりに112.7%とプラスに転じた。

介護保険対象品分野は、2008年度から概ね回復の兆しがあり、2010度も対前年比103.8%となっている。

介護保険制度が導入されて10年が経過し、2005年の介護保険制度福祉用具選定の判断基準及び2006年度障害者自立支援法施行等により、品目別には変化しており、一方では徐々に買い替え、入れ替え需要が進んでいる。

◎日本福祉用具・生活支援用具協会

(ケアマネジメントオンライン 2012/08/21 09:00 配信)

日本福祉用具・生活支援用具協会(JASPA)はこのほど、2010年度の「福祉用具産業市場動向調査報告書」を発表した。

同調査は1993年度から経済産業省において実施していたものを、2002年度の調査(平成15年度実施)から同協会の独自事業として引き継いだもので、福祉用具事業者へのアンケートや既存の統計資料を基に市場規模を推計している。

今回の調査報告によると、2010年度の福祉用具産業(狭義)の市場規模は、全体で1兆1,504億円、対前年比104.7%。市場規模全体は2001年度から横ばいが続き、2008、2009年度と減少に転じていたが、ようやく3年ぶりに増加となった。

品目別に見ると、一般製品に近い分野(かつら、義歯、温水洗浄便座、乗用車〈座席シフト〉、ホームエレベータ、眼鏡等、補聴器)も3年ぶりに112.7%とプラスに転じた。

介護保険対象品分野は、2008年度から概ね回復の兆しがあり、2010度も対前年比103.8%となっている。

介護保険制度が導入されて10年が経過し、2005年の介護保険制度福祉用具選定の判断基準及び2006年度障害者自立支援法施行等により、品目別には変化しており、一方では徐々に買い替え、入れ替え需要が進んでいる。

◎日本福祉用具・生活支援用具協会

2012年08月23日

日本精神科病院協会、厚労省の認知症施策に反論!

(ケアマネジメントオンライン 2012/08/14 09:00 配信)

公益社団法人日本精神科病院協会(日精協)は、7月26日、先に厚生労働省認知症施策検討プロジェクトチームが発表した「今後の認知症施策の方向性について」に対し、反論を発表した。

同施策の取りまとめの中で、「これまでの“自宅→グループホーム→施設あるいは一般病院・精神科病院”というような不適切なケアの流れ」という部分が、これが日本の精神医療のこれまで果たしてきた役割を、根底から否定しているような表現と受け取れることや、地域医療や介護施設等を重視し、精神科病院の専門性を重要視せず、いわば「蚊帳の外」に置かれているため、長年、認知症治療に尽力してきた精神科医療の立場からは、到底受け入れられない内容、としている。

以下、反論内容を抜粋して紹介する。

■「今後の認知症施策の方向性について」は精神疾患である認知症に対し、ケア中心の施策であり、医療、特に精神科医療への関与を極力抑えるような文言が目立ち、到底受け入れられる内容ではない。

■取りまとめの中で、これまでの「自宅→グループホーム→施設あるいは一般病院・精神科病院」というような不適切な「ケアの流れ」と表現しているが、我々は常に「病院→地域→自宅」という流れを推進した。しかし、地域の受け皿や自宅での介護支援の不足が大きな障害となり困難を極めていた。これは国の認知症施策の貧困によるものである。

■現行の認知症疾患医療センター(地域型・基幹型)に加え、新しい類型の身近型を作ろうとしている。より身近なセンターを目指し300ヶ所設置する予定である。多くは診療所が中心になると考えられるが、なるべく精神科病院に入院させない危機回避支援機能なども負わされることになる。偶然にせよ激しい行動・心理症状(BPSD)が発現した時は精神科医療機関で対応しなさいというのは、本人、家族に対してもあまりに無責任である。認知症は早期より精神科医療が関わらなければならない疾患であることを忘れてはならない。

■認知症専門医以外の医師が不適切な薬物使用をしないように「薬物治療に関するガイドライン」を策定することは重要である。「認知症初期集中支援チーム」「認知症ライフサポートモデル」など医療と介護・福祉が協働することは大切であるが、くれぐれも本人と家族の意思を尊重した施策を提供してもらいたい。

■地域の認知症ケアの拠点としてグループホームの活用を推進し、より重度化した者や看取りの対応まで行わせようとしているが、運営に関する監査体制は不十分であり、法的に人権に配慮しているとは言えない。認知症患者の人権に対して格別の配慮を法的に行っているのは精神科医療だけである。また、我々は若年性認知症研究を行い提言をしている。しかし、国はそのまま今日まで対策を考えてこなかったのである。

■精神科医療では、早期から終末期までの長い経過の治療を家族の支援とともに行ってきた。精神科病院では入院に際しては早期退院を目指し、入院クリニカルパスを作成、退院後にはデイ・ケアのクリニカルパスを作成し運用している。さらに地域連携パス「オレンジ手帳」を作り、かかりつけ医、ケアマネジャー、地域包括支援センター等と情報を共有している。精神科医療の関与がなくして認知症施策は成り立たないのである。医療計画の策定等、実効ある施策でなければならない。

◎日本精神科病院協会

公益社団法人日本精神科病院協会(日精協)は、7月26日、先に厚生労働省認知症施策検討プロジェクトチームが発表した「今後の認知症施策の方向性について」に対し、反論を発表した。

同施策の取りまとめの中で、「これまでの“自宅→グループホーム→施設あるいは一般病院・精神科病院”というような不適切なケアの流れ」という部分が、これが日本の精神医療のこれまで果たしてきた役割を、根底から否定しているような表現と受け取れることや、地域医療や介護施設等を重視し、精神科病院の専門性を重要視せず、いわば「蚊帳の外」に置かれているため、長年、認知症治療に尽力してきた精神科医療の立場からは、到底受け入れられない内容、としている。

以下、反論内容を抜粋して紹介する。

■「今後の認知症施策の方向性について」は精神疾患である認知症に対し、ケア中心の施策であり、医療、特に精神科医療への関与を極力抑えるような文言が目立ち、到底受け入れられる内容ではない。

■取りまとめの中で、これまでの「自宅→グループホーム→施設あるいは一般病院・精神科病院」というような不適切な「ケアの流れ」と表現しているが、我々は常に「病院→地域→自宅」という流れを推進した。しかし、地域の受け皿や自宅での介護支援の不足が大きな障害となり困難を極めていた。これは国の認知症施策の貧困によるものである。

■現行の認知症疾患医療センター(地域型・基幹型)に加え、新しい類型の身近型を作ろうとしている。より身近なセンターを目指し300ヶ所設置する予定である。多くは診療所が中心になると考えられるが、なるべく精神科病院に入院させない危機回避支援機能なども負わされることになる。偶然にせよ激しい行動・心理症状(BPSD)が発現した時は精神科医療機関で対応しなさいというのは、本人、家族に対してもあまりに無責任である。認知症は早期より精神科医療が関わらなければならない疾患であることを忘れてはならない。

■認知症専門医以外の医師が不適切な薬物使用をしないように「薬物治療に関するガイドライン」を策定することは重要である。「認知症初期集中支援チーム」「認知症ライフサポートモデル」など医療と介護・福祉が協働することは大切であるが、くれぐれも本人と家族の意思を尊重した施策を提供してもらいたい。

■地域の認知症ケアの拠点としてグループホームの活用を推進し、より重度化した者や看取りの対応まで行わせようとしているが、運営に関する監査体制は不十分であり、法的に人権に配慮しているとは言えない。認知症患者の人権に対して格別の配慮を法的に行っているのは精神科医療だけである。また、我々は若年性認知症研究を行い提言をしている。しかし、国はそのまま今日まで対策を考えてこなかったのである。

■精神科医療では、早期から終末期までの長い経過の治療を家族の支援とともに行ってきた。精神科病院では入院に際しては早期退院を目指し、入院クリニカルパスを作成、退院後にはデイ・ケアのクリニカルパスを作成し運用している。さらに地域連携パス「オレンジ手帳」を作り、かかりつけ医、ケアマネジャー、地域包括支援センター等と情報を共有している。精神科医療の関与がなくして認知症施策は成り立たないのである。医療計画の策定等、実効ある施策でなければならない。

◎日本精神科病院協会

2012年08月22日

介護保険は給付費の膨張に歯止めを

おはようございます。ふくえん熊本の益田です(^.^)

今週は久しぶりに、営業訪問のできる時間を確保できている ので

ので

この機会にお客様としっかりコミュニケーションをとりながら

「ふくえんアピール」を図りたいと思います

それでは、ちょっと過激&リアル&微妙な業界ネタを一つ・・・・

(日本経済新聞 2012/8/14付)

介護保険の認定を受けた人は今や500万人を超え、利用者負担を含めた総費用は2012年度、

9兆円に迫る勢いだ。制度開始から12年で総費用が2.5倍に膨れ上がるスピードは異常である。

団塊の世代が早くてあと5年で70歳になる。

このままでは消費税を上げても保険財政の維持が難しい。

次の改正年度となる15年度に向け、高齢者が急増しても保険制度が持続できるよう、給付と負担のあり方を一から洗い直す必要がある。給付費の膨張を抑える制度に再設計しなければならない。

給付費が増えれば保険料を上げざるを得ない。ただ、すでに4月から65歳以上が払う介護保険料は全国平均で前年度比19.5%引き上げられ、月4972円と限界とされる月5千円に近づいている。40~64歳の勤労者の負担も月4700円(労使合計)に上がり、企業経営の重荷になりつつある。

今の介護保険は利用者が1割を負担し、残り9割の半分ずつを税金と40歳以上の人が払う保険料で賄っている。保険料のこれ以上の引き上げが難しいなら、低所得者に配慮しながら介護の必要性が低い利用者などの自己負担を増やすことは避けられまい。保険料の徴収年齢を40歳未満に広げることも検討する必要がある。

介護の必要度合いを示す要介護度は心身の状態に応じて7段階あり、自治体の訪問調査などをもとに決められる。軽い段階ほど保険で受けられるサービスが少なく、調査時に日常の動作が困難だと必要以上に訴え、重い段階に判定してもらおうとする人もいる。

軽度の人が掃除など生活を助けてもらえるサービスを利用し、かえって体を動かさなくなり筋力が衰えるなど、「自立」を促す介護保険制度本来の趣旨から外れる例も目立っているという。

こうしたサービスは保険の対象外にすべきだ。すぐに無理なら、廃止を前提に自己負担を2割に上げて給付費の膨張を抑えてはどうか。

政府は4月、看護師らが利用者宅を24時間いつでも訪れるサービスを導入した。高齢者が長期入院する病床が減り、施設不足も深刻な現状を考えれば、住み慣れた家で過ごす「在宅」への移行を促す施策は推し進めるべきだ。

そのためにも、訪問看護に適用される保険が医療と介護で重複している今の制度を見直し、介護保険と高齢者の医療制度の一体運用を検討する時期に来ている。

今週は久しぶりに、営業訪問のできる時間を確保できている

ので

のでこの機会にお客様としっかりコミュニケーションをとりながら

「ふくえんアピール」を図りたいと思います

それでは、ちょっと過激&リアル&微妙な業界ネタを一つ・・・・

(日本経済新聞 2012/8/14付)

介護保険の認定を受けた人は今や500万人を超え、利用者負担を含めた総費用は2012年度、

9兆円に迫る勢いだ。制度開始から12年で総費用が2.5倍に膨れ上がるスピードは異常である。

団塊の世代が早くてあと5年で70歳になる。

このままでは消費税を上げても保険財政の維持が難しい。

次の改正年度となる15年度に向け、高齢者が急増しても保険制度が持続できるよう、給付と負担のあり方を一から洗い直す必要がある。給付費の膨張を抑える制度に再設計しなければならない。

給付費が増えれば保険料を上げざるを得ない。ただ、すでに4月から65歳以上が払う介護保険料は全国平均で前年度比19.5%引き上げられ、月4972円と限界とされる月5千円に近づいている。40~64歳の勤労者の負担も月4700円(労使合計)に上がり、企業経営の重荷になりつつある。

今の介護保険は利用者が1割を負担し、残り9割の半分ずつを税金と40歳以上の人が払う保険料で賄っている。保険料のこれ以上の引き上げが難しいなら、低所得者に配慮しながら介護の必要性が低い利用者などの自己負担を増やすことは避けられまい。保険料の徴収年齢を40歳未満に広げることも検討する必要がある。

介護の必要度合いを示す要介護度は心身の状態に応じて7段階あり、自治体の訪問調査などをもとに決められる。軽い段階ほど保険で受けられるサービスが少なく、調査時に日常の動作が困難だと必要以上に訴え、重い段階に判定してもらおうとする人もいる。

軽度の人が掃除など生活を助けてもらえるサービスを利用し、かえって体を動かさなくなり筋力が衰えるなど、「自立」を促す介護保険制度本来の趣旨から外れる例も目立っているという。

こうしたサービスは保険の対象外にすべきだ。すぐに無理なら、廃止を前提に自己負担を2割に上げて給付費の膨張を抑えてはどうか。

政府は4月、看護師らが利用者宅を24時間いつでも訪れるサービスを導入した。高齢者が長期入院する病床が減り、施設不足も深刻な現状を考えれば、住み慣れた家で過ごす「在宅」への移行を促す施策は推し進めるべきだ。

そのためにも、訪問看護に適用される保険が医療と介護で重複している今の制度を見直し、介護保険と高齢者の医療制度の一体運用を検討する時期に来ている。

2012年08月09日

民間の介護保険商品が続々 公的保険の穴埋めに活用

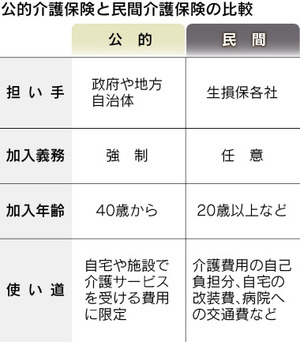

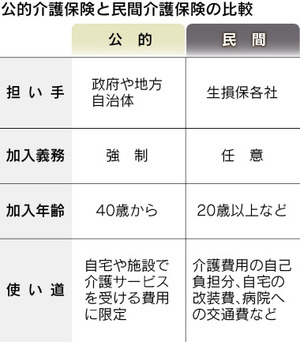

介護が必要になった65歳以上の人は一般に公的な介護保険制度で自宅や施設で食事や入浴などの介護サービスを受けることができる。その費用の1割は自己負担になるほか、公的保険の適用外のサービスも多い。自己負担分を補うのが民間の介護保険だ。

民間介護保険は対象者が一定の基準を満たす要介護の状態になると、保険金として一時金や年金を支払う。支払い基準は「歩行・寝返りに介助が必要で、着替えや入浴に補助がいる」といった保険各社の独自基準のほかに「要介護2以上」などと公的介護保険の認定を援用する例もある。

生命保険文化センターによると、介護の平均的な負担は初期費用が86万円で、毎月の支払いが7万3000円。介護の平均期間は4年7カ月のため、合計で487万円の支払いが生じる計算だ。初期費用は「自宅に手すりを設置したり、段差を解消したりするほか、風呂場の改装などに充てる費用」(住友生命保険)。訪問散髪など公的保険の対象にならないサービスは全額が自己負担だ。

民間介護保険は対象者らが受け取る保険金に違いがある。大別すると介護保険金に限った簡素型と、死亡時の保険金に加えて解約した時に保険料の一部が戻る充実型がある。

ソニー生命保険の終身介護保険(介護年金60万円、50歳男性)の場合、毎月払う保険料は簡素型で1万2480円。一方、300万円の終身死亡保障や解約返戻金が付いた充実型は1.5倍の1万9680円。保険料は掛け捨てと割り切り最低限の保障を安く買うか、高い保険料を払って様々な事態に備えるか、よく検討する必要がある。

注意点は「要介護1」など軽度の認定のままだと、費用がかさんでも保険金を受け取れない状態になることが多いことだ。保険金を受け取る期間が決められていたり、途中で保険料が跳ね上がったりする商品もある。商品内容の確認が欠かせない。

[日本経済新聞朝刊 2012年7月25日付]

民間介護保険は対象者が一定の基準を満たす要介護の状態になると、保険金として一時金や年金を支払う。支払い基準は「歩行・寝返りに介助が必要で、着替えや入浴に補助がいる」といった保険各社の独自基準のほかに「要介護2以上」などと公的介護保険の認定を援用する例もある。

生命保険文化センターによると、介護の平均的な負担は初期費用が86万円で、毎月の支払いが7万3000円。介護の平均期間は4年7カ月のため、合計で487万円の支払いが生じる計算だ。初期費用は「自宅に手すりを設置したり、段差を解消したりするほか、風呂場の改装などに充てる費用」(住友生命保険)。訪問散髪など公的保険の対象にならないサービスは全額が自己負担だ。

民間介護保険は対象者らが受け取る保険金に違いがある。大別すると介護保険金に限った簡素型と、死亡時の保険金に加えて解約した時に保険料の一部が戻る充実型がある。

ソニー生命保険の終身介護保険(介護年金60万円、50歳男性)の場合、毎月払う保険料は簡素型で1万2480円。一方、300万円の終身死亡保障や解約返戻金が付いた充実型は1.5倍の1万9680円。保険料は掛け捨てと割り切り最低限の保障を安く買うか、高い保険料を払って様々な事態に備えるか、よく検討する必要がある。

注意点は「要介護1」など軽度の認定のままだと、費用がかさんでも保険金を受け取れない状態になることが多いことだ。保険金を受け取る期間が決められていたり、途中で保険料が跳ね上がったりする商品もある。商品内容の確認が欠かせない。

[日本経済新聞朝刊 2012年7月25日付]

2012年08月07日

軽微な忘却が運動指令の最適化に貢献することを・・・

おはようございます。ふくえん熊本の益田です(^.^)

個人的なことですが、

来週のお盆は休みをいただいて、久しぶりに帰省する予定です

単身生活を初めて1年と8ヵ月(うち禁煙生活=10ヵ月、TV無し生活=6ヵ月)。色んな意味で修業の毎日ですが、

メンタル的、肉体的に疲弊することも度々あります

気持ちよく帰れるように、そして、家族と再会できる喜びをモチベーションに

今週は、仕事の完結を目標にガンガン走り回りたいと思います。

それでは業界ネタを・・・・

『軽微な忘却が運動指令の最適化に貢献することを証明――東京大学』

(ケアマネジメントオンライン 2012/07/23 17:00 配信)

東京大学大学院教育学研究科の平島雅也助教および野崎大地教授は、運動学習プロセスにおける「軽微な忘却」には、運動指令を最適化するという予想外の効果があることを理論的に証明したと発表した。

この研究では、脳における最適化計算の実態は謎に包まれていたが、脳に生得的に備わっている忘却という機能がその役割を担っている可能性を初めて示したことで注目が集まっている。

忘却というと、記憶を阻害するものとして悪いイメージを持つ人が多いが、今回の研究では、運動を学習する場合、その記憶を「少しずつ忘れる」ことは、むしろ、運動制御の指令を最適化する効果があることを初めて理論的に証明。また、個々の記憶素子において軽微な忘却が起こることを仮定してニューラルネットワークモデルを構築すると、霊長類の一次運動野神経細胞で観察されるのとほぼ同じ神経活動パターンを再現できることを明らかにした。これらの結果は、脳の運動学習プロセスにおける軽微な忘却が、運動指令の最適化に貢献している可能性を示唆している。

極限のパフォーマンスを目指すスポーツ選手や音楽家では、パフォーマンス低下を恐れるがあまり、過度の練習を行い、心身に様々な問題を来たすケースも少なくない。しかし、この研究で示した通り、軽微な忘却であれば、それはむしろ効率のよい動作に導いてくれる可能性もある。今後、忘却の有効性に関する理解がより深まることで、適度な休息を含んだ効果的な練習スケジューリングの開発などにつながることが期待される。

個人的なことですが、

来週のお盆は休みをいただいて、久しぶりに帰省する予定です

単身生活を初めて1年と8ヵ月(うち禁煙生活=10ヵ月、TV無し生活=6ヵ月)。色んな意味で修業の毎日ですが、

メンタル的、肉体的に疲弊することも度々あります

気持ちよく帰れるように、そして、家族と再会できる喜びをモチベーションに

今週は、仕事の完結を目標にガンガン走り回りたいと思います。

それでは業界ネタを・・・・

『軽微な忘却が運動指令の最適化に貢献することを証明――東京大学』

(ケアマネジメントオンライン 2012/07/23 17:00 配信)

東京大学大学院教育学研究科の平島雅也助教および野崎大地教授は、運動学習プロセスにおける「軽微な忘却」には、運動指令を最適化するという予想外の効果があることを理論的に証明したと発表した。

この研究では、脳における最適化計算の実態は謎に包まれていたが、脳に生得的に備わっている忘却という機能がその役割を担っている可能性を初めて示したことで注目が集まっている。

忘却というと、記憶を阻害するものとして悪いイメージを持つ人が多いが、今回の研究では、運動を学習する場合、その記憶を「少しずつ忘れる」ことは、むしろ、運動制御の指令を最適化する効果があることを初めて理論的に証明。また、個々の記憶素子において軽微な忘却が起こることを仮定してニューラルネットワークモデルを構築すると、霊長類の一次運動野神経細胞で観察されるのとほぼ同じ神経活動パターンを再現できることを明らかにした。これらの結果は、脳の運動学習プロセスにおける軽微な忘却が、運動指令の最適化に貢献している可能性を示唆している。

極限のパフォーマンスを目指すスポーツ選手や音楽家では、パフォーマンス低下を恐れるがあまり、過度の練習を行い、心身に様々な問題を来たすケースも少なくない。しかし、この研究で示した通り、軽微な忘却であれば、それはむしろ効率のよい動作に導いてくれる可能性もある。今後、忘却の有効性に関する理解がより深まることで、適度な休息を含んだ効果的な練習スケジューリングの開発などにつながることが期待される。

2012年08月06日

胃ろうなど人工栄養中止、撤退も考慮すべき・・・

おはようございます。ふくえん熊本の益田です

暑さ絶好調 の日々が続いていますね!夏バテしなように気をつけながら、

の日々が続いていますね!夏バテしなように気をつけながら、

今週も張り切ってまいりましょう

それでは業界ネタを一つ・・・

「胃ろうなど人工栄養中止、撤退も考慮すべき」、日本老年医学会が指針を発表

(ケアマネジメントオンライン 2012/07/23 09:00 配信)

日本老年医学会は、6月27日の理事会において、高齢者の終末期における胃ろうなどの人工栄養補給の導入や中止、差し控えなどを判断する際の指針となる「立場表明」を承認したと発表した。

同会は既に2001年に「高齢者の終末期の医療及びケア」に関して立場表明を行っているが、この10年の変化に合わせて、より実情に即したものにするために、改定を発表することとなった。この指針が、さまざまな困難に直面している医療者に対して、また、高齢者本人に最善の医療やケアを提供し、家族の心の平安を保障する上で役に立つことを目指している。表明された指針は以下の11項目。

特に注目すべきは、胃ろうなどの処置で延命が期待できたとしても、本人の尊厳を損なったり、苦痛を増大する可能性がある場合は、治療の差し控えや治療を中止するなども選択肢として考慮するべき、と明記している点。

【立場1】年齢による差別に反対する

いかなる要介護状態や認知症であっても、高齢者は最善の医療やケアを受ける権利があることから、年齢による差別に反対する。そのため、胃ろう造設を含む経管栄養や気管切開、人工呼吸装着などにより、患者本人の尊厳を損なったり、苦痛を増大させる可能性があるときは、治療を差し控える選択もある。

【立場2】個と文化を尊重する医療及びケア

わが国には、専門家を信頼して全てを委ねるという考え方や、何事も運命として受け入れるという考え方など、欧米とは違う「死生観」を生み出した文化的背景がある。そうした背景を十分に配慮しつつ、患者個々の死生観、価値観、思想・信条・信仰を十分に尊重した終末期医療やケアが行われなければならない。ただし、高齢患者は意見が不安定で流動的で、自己表現を十分にできないこともある点に留意し、認知機能が低下している場合は、過去の言動などをもとに、家族と十分に話し合って、可能な限り患者の意思を尊重する必要がある。

【立場3】本人の満足を物差しに

高齢者の終末的医療やケアにおいて、死への恐れを軽減し、残された期間のQOLの維持・向上に最大限の配慮がなされるべきである。

【立場4】家族もケアの対象に

高齢者の終末的医療やケアにおいては、家族などが重要な役割を担うため、家族などの援助が患者への援助につながる。患者が死に行く過程にあることを家族が受け容れるための支援や、患者の死後における家族のグリーフケアも忘れてはならない。

【立場5】チームによる医療とケアが必須

高齢者の終末的医療やケアは、チームアプローチが望ましい。チームには家族なども含めた、医師、看護職、介護職、リハビリテーション担当者、心理士などが、具体的な意見交換を行うことで、質の高い支援が可能となり、よりよい成果が期待できる。

【立場6】死の教育を必修に

医療・介護・福祉従事者など、終末的医療やケアに携わる者は、死の教育、終末期医療やケアについての実践的な教育を受けるべきである。

【立場7】医療機関や施設での継続的な議論が必要

医療機関や施設は、高齢者や家族の意思決定の支援と「最善の医療やケア」実現のために、終末期の医療やケアについて議論する倫理委員会を設置すべきである。

【立場8】不断の進歩を反映させる

すべての終末期の医療やケアに関する考え方、決定のプロセス、方法、技術については、それらが患者のQRLの維持・向上に有益であるという「科学的根拠」の確立や「標準化」を目指す努力や研究を継続すべきで、そのために十分な資金の拠出が必要である。

【立場9】緩和医療およびケアの普及

高齢者のあらゆる終末期において、緩和医療やケアの技術がひろく用いられるべきである。

【立場10】医療・福祉制度のさらなる拡充

あるべき「終末的医療・ケア」の実現のためには、制度的・経済的支援が不可欠である。

【立場11】日本老年医学会の役割

高齢者の終末期医療やケアについて、今後も科学的検証を進めて、広く国民も交えた議論を続ける必要がある。

◎社団法人日本老年医学会

暑さ絶好調

の日々が続いていますね!夏バテしなように気をつけながら、

の日々が続いていますね!夏バテしなように気をつけながら、今週も張り切ってまいりましょう

それでは業界ネタを一つ・・・

「胃ろうなど人工栄養中止、撤退も考慮すべき」、日本老年医学会が指針を発表

(ケアマネジメントオンライン 2012/07/23 09:00 配信)

日本老年医学会は、6月27日の理事会において、高齢者の終末期における胃ろうなどの人工栄養補給の導入や中止、差し控えなどを判断する際の指針となる「立場表明」を承認したと発表した。

同会は既に2001年に「高齢者の終末期の医療及びケア」に関して立場表明を行っているが、この10年の変化に合わせて、より実情に即したものにするために、改定を発表することとなった。この指針が、さまざまな困難に直面している医療者に対して、また、高齢者本人に最善の医療やケアを提供し、家族の心の平安を保障する上で役に立つことを目指している。表明された指針は以下の11項目。

特に注目すべきは、胃ろうなどの処置で延命が期待できたとしても、本人の尊厳を損なったり、苦痛を増大する可能性がある場合は、治療の差し控えや治療を中止するなども選択肢として考慮するべき、と明記している点。

【立場1】年齢による差別に反対する

いかなる要介護状態や認知症であっても、高齢者は最善の医療やケアを受ける権利があることから、年齢による差別に反対する。そのため、胃ろう造設を含む経管栄養や気管切開、人工呼吸装着などにより、患者本人の尊厳を損なったり、苦痛を増大させる可能性があるときは、治療を差し控える選択もある。

【立場2】個と文化を尊重する医療及びケア

わが国には、専門家を信頼して全てを委ねるという考え方や、何事も運命として受け入れるという考え方など、欧米とは違う「死生観」を生み出した文化的背景がある。そうした背景を十分に配慮しつつ、患者個々の死生観、価値観、思想・信条・信仰を十分に尊重した終末期医療やケアが行われなければならない。ただし、高齢患者は意見が不安定で流動的で、自己表現を十分にできないこともある点に留意し、認知機能が低下している場合は、過去の言動などをもとに、家族と十分に話し合って、可能な限り患者の意思を尊重する必要がある。

【立場3】本人の満足を物差しに

高齢者の終末的医療やケアにおいて、死への恐れを軽減し、残された期間のQOLの維持・向上に最大限の配慮がなされるべきである。

【立場4】家族もケアの対象に

高齢者の終末的医療やケアにおいては、家族などが重要な役割を担うため、家族などの援助が患者への援助につながる。患者が死に行く過程にあることを家族が受け容れるための支援や、患者の死後における家族のグリーフケアも忘れてはならない。

【立場5】チームによる医療とケアが必須

高齢者の終末的医療やケアは、チームアプローチが望ましい。チームには家族なども含めた、医師、看護職、介護職、リハビリテーション担当者、心理士などが、具体的な意見交換を行うことで、質の高い支援が可能となり、よりよい成果が期待できる。

【立場6】死の教育を必修に

医療・介護・福祉従事者など、終末的医療やケアに携わる者は、死の教育、終末期医療やケアについての実践的な教育を受けるべきである。

【立場7】医療機関や施設での継続的な議論が必要

医療機関や施設は、高齢者や家族の意思決定の支援と「最善の医療やケア」実現のために、終末期の医療やケアについて議論する倫理委員会を設置すべきである。

【立場8】不断の進歩を反映させる

すべての終末期の医療やケアに関する考え方、決定のプロセス、方法、技術については、それらが患者のQRLの維持・向上に有益であるという「科学的根拠」の確立や「標準化」を目指す努力や研究を継続すべきで、そのために十分な資金の拠出が必要である。

【立場9】緩和医療およびケアの普及

高齢者のあらゆる終末期において、緩和医療やケアの技術がひろく用いられるべきである。

【立場10】医療・福祉制度のさらなる拡充

あるべき「終末的医療・ケア」の実現のためには、制度的・経済的支援が不可欠である。

【立場11】日本老年医学会の役割

高齢者の終末期医療やケアについて、今後も科学的検証を進めて、広く国民も交えた議論を続ける必要がある。

◎社団法人日本老年医学会

2012年07月26日

福祉用具相談員、「幅広い情報収集が重要」・・・

『福祉用具相談員、「幅広い情報収集が重要」- テスト上位者がトークイベント』

( 2012年07月17日 15:25 キャリアブレイン )

「福祉用具専門相談員実力ランキングテスト」の上位入賞者を集めたトークイベントが14日、都内で開かれた「オヤノコト.エキスポ2012」の中で行われた。この日集まった上位入賞者は、福祉用具専門相談員として取り扱う用具に限らず、幅広い情報を集めることが重要と強調した。

「福祉用具専門相談員実力ランキングテスト」の上位入賞者を集めたトークイベントが開かれた(14日、都内)

福祉用具専門相談員は、福祉用具の貸与・販売時に、利用者に合った用具の選定などを行うアドバイザー。相談員に必要な知識をどの程度もっているかを客観的に評価するため、2010年からこれまでに5回の実力ランキングテストが実施されている。

この日のイベントでは、「スキルアップのために心掛けていること」がテーマとなった。

淺野亘里さん(マルベリーさわやかセンター旭川)は、「積極的に学ぶ姿勢を心掛けることが大切」と指摘。福祉用具に関する勉強会で講師を務めるために、情報を収集し、まとめることも役に立っていると話した。佐藤隆之さん(トーカイ市川営業所)も、「(福祉用具は)何万アイテムもあるので、手にとったことがない物もある。分からないときは、メーカーに質問してマニアックなところまで覚え、次回は説明できるようにする」と強調。さらに、利用者の自宅を訪問する際には、福祉用具以外の話題も含めたコミュニケーションを取ることが重要とも語った。

このほか、相談員として印象に残る経験もテーマに上った。佐藤さんは、転倒が多く、あざだらけだった利用者が、福祉用具の導入後は転倒しなくなり、外出意欲も出るようになったエピソードを紹介し、「利用者から『ありがとう』と言われることがうれしい」と話した。原口留里さん(ハートウェル名古屋店)も、歩行器を使用したところ、数か月ぶりに歩けるようになった利用者の例を挙げながら、「買ってくれる人からも感謝される、ありがたい仕事」と、業務の魅力を語った。【外川慎一朗】

自分の現段階での実力を測る意味でも、良い刺激になるかもしれませんね

次回受けてみようかなー??と悩み中の益田でした(^.^)

それでは

( 2012年07月17日 15:25 キャリアブレイン )

「福祉用具専門相談員実力ランキングテスト」の上位入賞者を集めたトークイベントが14日、都内で開かれた「オヤノコト.エキスポ2012」の中で行われた。この日集まった上位入賞者は、福祉用具専門相談員として取り扱う用具に限らず、幅広い情報を集めることが重要と強調した。

「福祉用具専門相談員実力ランキングテスト」の上位入賞者を集めたトークイベントが開かれた(14日、都内)

福祉用具専門相談員は、福祉用具の貸与・販売時に、利用者に合った用具の選定などを行うアドバイザー。相談員に必要な知識をどの程度もっているかを客観的に評価するため、2010年からこれまでに5回の実力ランキングテストが実施されている。

この日のイベントでは、「スキルアップのために心掛けていること」がテーマとなった。

淺野亘里さん(マルベリーさわやかセンター旭川)は、「積極的に学ぶ姿勢を心掛けることが大切」と指摘。福祉用具に関する勉強会で講師を務めるために、情報を収集し、まとめることも役に立っていると話した。佐藤隆之さん(トーカイ市川営業所)も、「(福祉用具は)何万アイテムもあるので、手にとったことがない物もある。分からないときは、メーカーに質問してマニアックなところまで覚え、次回は説明できるようにする」と強調。さらに、利用者の自宅を訪問する際には、福祉用具以外の話題も含めたコミュニケーションを取ることが重要とも語った。

このほか、相談員として印象に残る経験もテーマに上った。佐藤さんは、転倒が多く、あざだらけだった利用者が、福祉用具の導入後は転倒しなくなり、外出意欲も出るようになったエピソードを紹介し、「利用者から『ありがとう』と言われることがうれしい」と話した。原口留里さん(ハートウェル名古屋店)も、歩行器を使用したところ、数か月ぶりに歩けるようになった利用者の例を挙げながら、「買ってくれる人からも感謝される、ありがたい仕事」と、業務の魅力を語った。【外川慎一朗】

自分の現段階での実力を測る意味でも、良い刺激になるかもしれませんね

次回受けてみようかなー??と悩み中の益田でした(^.^)

それでは