2015年02月04日

「介護ロボット普及モデル事業」で市販の介護用品を常設展示 兵庫県

(けあNews 2015-01-31 )

兵庫県立総合リハビリテーションセンターのモデル事業

RT.ワークスが開発した電動歩行アシストカートが、兵庫県立総合リハビリテーションセンター 福祉のまちづくり研究所が実施している「介護ロボット普及モデル事業」に採用された。RT.ワークスが1月28日に発表した。

「介護ロボット普及モデル事業」は、経済産業省と厚生労働省がすすめる「福祉用具・介護ロボット実用化支援事業」のひとつ。「介護ロボット普及モデル事業」に採用された福祉用具は、福祉のまちづくり研究所1階の福祉用具展示ホールにて常設展示される。

常設展示で自由に体験し、感想を製品にフィードバック

RT.ワークスの電動歩行アシストカートは簡単操作で、坂道でも安心して利用できる、歩行をサポートする介護ロボットである。介護をする人がワンタッチで折りたたんで片手で持ち運んだり、軽自動車に乗せたりできる。

RT.ワークスでは、「介護ロボット普及モデル事業」への参画を通じて介護ロボットの普及を目指すと同時に、常設展示で自由に製品に触れてもらうことで、介護者の視点から見たロボット介護機器に関する感想・要望を得て、今後の製品改善や開発に結びつけたいとしている。

(画像は、RT.ワークスのホームページより)

▼外部リンク

RT.ワークス株式会社のプレスリリース

http://www.rtworks.co.jp/data/d11363-20150128-2578.pdf

兵庫県立総合リハビリテーションセンターのモデル事業

RT.ワークスが開発した電動歩行アシストカートが、兵庫県立総合リハビリテーションセンター 福祉のまちづくり研究所が実施している「介護ロボット普及モデル事業」に採用された。RT.ワークスが1月28日に発表した。

「介護ロボット普及モデル事業」は、経済産業省と厚生労働省がすすめる「福祉用具・介護ロボット実用化支援事業」のひとつ。「介護ロボット普及モデル事業」に採用された福祉用具は、福祉のまちづくり研究所1階の福祉用具展示ホールにて常設展示される。

常設展示で自由に体験し、感想を製品にフィードバック

RT.ワークスの電動歩行アシストカートは簡単操作で、坂道でも安心して利用できる、歩行をサポートする介護ロボットである。介護をする人がワンタッチで折りたたんで片手で持ち運んだり、軽自動車に乗せたりできる。

RT.ワークスでは、「介護ロボット普及モデル事業」への参画を通じて介護ロボットの普及を目指すと同時に、常設展示で自由に製品に触れてもらうことで、介護者の視点から見たロボット介護機器に関する感想・要望を得て、今後の製品改善や開発に結びつけたいとしている。

(画像は、RT.ワークスのホームページより)

▼外部リンク

RT.ワークス株式会社のプレスリリース

http://www.rtworks.co.jp/data/d11363-20150128-2578.pdf

2015年01月21日

空間を有効活用した車いす対応洗面台を発売―TOTO

(ケアマネジメントオンライン 2015/01/16 17:00 配信)

TOTOは、狭い空間でも間口スペースを充分に確保できる「車いす対応洗面」コーナータイプを開発した。

2月2日より、高齢者施設や病院等に向けて発売する。

同商品は、設置間口が700mmで、アプローチ間口を1,520mm確保可能なため、車いすでアプローチしやすく、介助者も車いすの両側に十分なスペースが確保できるため、介助がしやすくなった。また、角がないため安心して使用することができるのも特長だ。

メーカー希望小売価格は147,960円(税込)(タッチスイッチ水栓、電気温水器、止水栓、連結管、化粧鏡含まず)

ケアマネジャーのための専門サイト

【ケアマネジメントオンライン編集部】

TOTOは、狭い空間でも間口スペースを充分に確保できる「車いす対応洗面」コーナータイプを開発した。

2月2日より、高齢者施設や病院等に向けて発売する。

同商品は、設置間口が700mmで、アプローチ間口を1,520mm確保可能なため、車いすでアプローチしやすく、介助者も車いすの両側に十分なスペースが確保できるため、介助がしやすくなった。また、角がないため安心して使用することができるのも特長だ。

メーカー希望小売価格は147,960円(税込)(タッチスイッチ水栓、電気温水器、止水栓、連結管、化粧鏡含まず)

ケアマネジャーのための専門サイト

【ケアマネジメントオンライン編集部】

2014年12月10日

福祉用具のみのプラン 報酬引き下げが提案されるも異論相次ぐ―厚労省 介護給付費分科会

意味不明の議論が勃発しております。。。

(CMO 2014/11/21 09:00 配信)

11月19日、来年度の介護報酬改定に向けた社会保障審議会の第115回介護給付費分科会が行われ、居宅介護支援についても俎上に載った。

まず厚労省からは、福祉用具貸与のみのケアプランは、基本報酬を引き下げることが提案された。

福祉用具貸与はケアプランの約50%で組み込まれ、ケアプラン全体のなかでは福祉用具貸与のみのケアプランは約3%あるという。

これについて、厚労省は、業務負担が少ないとの理由により、引き下げが適切であると説明した。

しかしこの案に対し、委員からは異論が相次いだ。

「福祉用具貸与のみのケアプランであっても、業務量が明らかに少ないわけではない」「報酬を引き下げれば、かえって不必要なサービスを加えて報酬を維持しようするケースが出てくる」などの声が聞かれた。

また、正当な理由なく特定の事業所のサービスに90%以上偏る場合に減算される「特定事業所集中減算」についても見直し行われ、偏りの割合の引き下げが提案された。

厚労省としては、偏りを減らすことでケアマネジメントの質を確保したいというのがその理由だ。

しかし、これについても、委員からは「利用者にとっても不利益」という意見や「一部の悪質な事業所には、行政による指導が適当」などの意見が聞かれた。

厚労省は、これらの指摘を受け、提案内容を一部見直す必要に迫られている。

今後、年末に向けて細かい調整を行い、来年1月以降に決定事項を公表していくもようだ。

◎厚生労働省

http://www.mhlw.go.jp/

(CMO 2014/11/21 09:00 配信)

11月19日、来年度の介護報酬改定に向けた社会保障審議会の第115回介護給付費分科会が行われ、居宅介護支援についても俎上に載った。

まず厚労省からは、福祉用具貸与のみのケアプランは、基本報酬を引き下げることが提案された。

福祉用具貸与はケアプランの約50%で組み込まれ、ケアプラン全体のなかでは福祉用具貸与のみのケアプランは約3%あるという。

これについて、厚労省は、業務負担が少ないとの理由により、引き下げが適切であると説明した。

しかしこの案に対し、委員からは異論が相次いだ。

「福祉用具貸与のみのケアプランであっても、業務量が明らかに少ないわけではない」「報酬を引き下げれば、かえって不必要なサービスを加えて報酬を維持しようするケースが出てくる」などの声が聞かれた。

また、正当な理由なく特定の事業所のサービスに90%以上偏る場合に減算される「特定事業所集中減算」についても見直し行われ、偏りの割合の引き下げが提案された。

厚労省としては、偏りを減らすことでケアマネジメントの質を確保したいというのがその理由だ。

しかし、これについても、委員からは「利用者にとっても不利益」という意見や「一部の悪質な事業所には、行政による指導が適当」などの意見が聞かれた。

厚労省は、これらの指摘を受け、提案内容を一部見直す必要に迫られている。

今後、年末に向けて細かい調整を行い、来年1月以降に決定事項を公表していくもようだ。

◎厚生労働省

http://www.mhlw.go.jp/

2014年11月12日

11月11日は「いい介護の日」 介護の担い手の57%が「ニオイ」に悩み

(ZAKZAK 2014.11.11)

65歳以上の高齢者が国民の4分の1を占める時代。介護の担い手も年齢層が広がり、最近は10代から始める人や、40~50代のビジネスマンが介護離職するケースも増えている。在宅介護で主に行うのが、買い物や食事の準備、後始末。洗濯や入浴・洗髪もひん繁に行う必要がある。

そうした日々の介護の悩みについて花王が調査したところ(対象は要介護者と同居している30~79歳の男女2223人)、「精神的に疲れストレスがたまる」が57%で最も高く、以下「家を空けられない」47・5%、「自分の自由な時間がもてない」37・9%、「肉体的に疲れる」31・5%、「経済的な負担」27・4%と続いた。また、具体的な悩みで多かったのがニオイにまつわるもの。特に大人用おむつの利用者家族の57%が「尿臭が部屋全体に広がる」「ニオイで気持ちがめいる」などで悩んでいることがわかった。

こうした悩みに応えるべく、最近は介護世帯向け洗濯用洗剤や衣料用消臭剤などの「シニアトイレタリー市場」が活発化している。花王の「アタック消臭ストロング」や「リセッシュ除菌EX消臭ストロング」もその1つ。衣料などに染みついた尿臭をしっかり消臭するとともに、独自配合の「尿臭ブロッカー」で尿臭の発生をシャットアウトしてくれる。

こうした消臭アイテムをはじめ、消臭機能のある下着や寝具、タオルなど、最近は介護用品も多岐にわたっている。それらを上手に取り入れ、より快適な介護環境を実現したいものだ。

65歳以上の高齢者が国民の4分の1を占める時代。介護の担い手も年齢層が広がり、最近は10代から始める人や、40~50代のビジネスマンが介護離職するケースも増えている。在宅介護で主に行うのが、買い物や食事の準備、後始末。洗濯や入浴・洗髪もひん繁に行う必要がある。

そうした日々の介護の悩みについて花王が調査したところ(対象は要介護者と同居している30~79歳の男女2223人)、「精神的に疲れストレスがたまる」が57%で最も高く、以下「家を空けられない」47・5%、「自分の自由な時間がもてない」37・9%、「肉体的に疲れる」31・5%、「経済的な負担」27・4%と続いた。また、具体的な悩みで多かったのがニオイにまつわるもの。特に大人用おむつの利用者家族の57%が「尿臭が部屋全体に広がる」「ニオイで気持ちがめいる」などで悩んでいることがわかった。

こうした悩みに応えるべく、最近は介護世帯向け洗濯用洗剤や衣料用消臭剤などの「シニアトイレタリー市場」が活発化している。花王の「アタック消臭ストロング」や「リセッシュ除菌EX消臭ストロング」もその1つ。衣料などに染みついた尿臭をしっかり消臭するとともに、独自配合の「尿臭ブロッカー」で尿臭の発生をシャットアウトしてくれる。

こうした消臭アイテムをはじめ、消臭機能のある下着や寝具、タオルなど、最近は介護用品も多岐にわたっている。それらを上手に取り入れ、より快適な介護環境を実現したいものだ。

2014年10月22日

日本の「ハグしてくれる椅子」、海外から思わぬ批判...

日本の「ハグしてくれる椅子」、海外から思わぬ批判 介護・癒やしに対する価値観に温度差

(NewSphere : 2014年10月6日)

先日開催された国際福祉機器展2014(東京ビッグサイト:10月1~3日)に出品された介護用品の中で、日本企業が多くの「人形」を取り入れていることが、海外メディアに注目されている。特に話題になっているのが、ユニチェアの「やすらぎチェア」や「生活リズム人形」、産業技術総合研究所のアザラシ型ロボット「パロ」などだ。

人形が孤独を抱える高齢者に癒しを与えるとして肯定的な意見がある一方で、血の通っていない物に癒しを求めるなんて虚しすぎるという否定的な意見も挙がっている。

【注目の人形たち】

最も注目を浴びているのが、ユニケアの抱擁椅子「やすらぎチェア」だ。実際の人間よりも大きい布製の人形が背もたれに組み込まれたデザインで、長く大きな腕が座っている人を後ろから抱きしめることで安心感を与える設計となっている。

また、同社の「生活リズム人形」は、食事や就寝、薬を飲む時間などを設定することで、音声で知らせることができる。

産業技術総合研究所のセラピー用アザラシ型ロボット「パロ」も楽しみや安らぎを与えることで精神的なセラピー効果を謳っている。

いずれも年代を問わず使用することができるが、特に高齢者向けに開発・販売されている。

【制約のある状況では合理的】

これらの人形(ロボット)型介護用品が開発された日本では、人口の1/4が65歳以上であり、今後もその比率は高まっていく。高齢者向けに人形を活用するアイディアは海外では奇妙なイメージが拭いきれないようだが、高齢者人口が増加している日本でこのような開発が進んでいること自体は無理もない、という意見もあるようだ。

生きたペットを飼いたいが住居環境的に無理な場合もある。また、実際に生き物のペットは噛んだり引っ掻く可能性があるほか、食事・排泄などの世話が必須だ。対して、ロボットはその必要がない点がメリット、と英テレグラフなどは報じている。

【高齢者の存在の価値を見直すべき】

一方で、人々の生活を支えるためにセラピー製品が開発されることには賛成だが、やすらぎチェアは気持ち悪い、と情報サイト『Complex.com』などは断言している。

英ガーディアン紙も、血が通っていない人形を相手にしていても、安らぎどころか、自分には友人や家族がいないことを切実に感じるだけだと否定的だ。

また同紙では、日本の問題として、若い世代が高齢者をメインストリームから外れた存在として扱っており、人形を与えることで様々な問題が解決できる無能な生き物と見なしている、と批判している。開発者は気味の悪い開発をするのではなく、高齢者の見舞いに足繁く通ったり、彼らが若い世代と同じように健やかに生活ができるよう、金銭的な補償や、生き生きとした交流が実現できる環境づくりをするべきだと指摘している。

読者からも、疑問を投げかけるようなコメントがあがっている。

・子供の唯一の安らぎが人形であれば不安になるのと同様に、老人にとってもそうあるべきでない。こういった製品は高齢者にとって生身の人間との交流が不要という認識につながりそうで怖い

・様々な経験をし、知恵を蓄えてきた高齢者に対して幼稚な扱いをする必要があるのか?

・人形の膝の上で余生を過ごす環境づくりではなく、金銭的、時間的に余裕があり創造性と愛情に満ちた状況で高齢者をサポートする環境づくりが必要だ

要介護者のケアに、ロボットなどの介護機器を活用することは否定されるものではない。ただ、生身の人間やペットとの触れ合いこそが真の安らぎを与える、という海外紙・読者の論調は、宗教・イデオロギーをベースにしていると思われる。日本との温度差は、簡単には縮まりそうもない。

【家具】抱擁椅子 やすらぎチェア 椅子付タイプ [amazon]

(NewSphere : 2014年10月6日)

先日開催された国際福祉機器展2014(東京ビッグサイト:10月1~3日)に出品された介護用品の中で、日本企業が多くの「人形」を取り入れていることが、海外メディアに注目されている。特に話題になっているのが、ユニチェアの「やすらぎチェア」や「生活リズム人形」、産業技術総合研究所のアザラシ型ロボット「パロ」などだ。

人形が孤独を抱える高齢者に癒しを与えるとして肯定的な意見がある一方で、血の通っていない物に癒しを求めるなんて虚しすぎるという否定的な意見も挙がっている。

【注目の人形たち】

最も注目を浴びているのが、ユニケアの抱擁椅子「やすらぎチェア」だ。実際の人間よりも大きい布製の人形が背もたれに組み込まれたデザインで、長く大きな腕が座っている人を後ろから抱きしめることで安心感を与える設計となっている。

また、同社の「生活リズム人形」は、食事や就寝、薬を飲む時間などを設定することで、音声で知らせることができる。

産業技術総合研究所のセラピー用アザラシ型ロボット「パロ」も楽しみや安らぎを与えることで精神的なセラピー効果を謳っている。

いずれも年代を問わず使用することができるが、特に高齢者向けに開発・販売されている。

【制約のある状況では合理的】

これらの人形(ロボット)型介護用品が開発された日本では、人口の1/4が65歳以上であり、今後もその比率は高まっていく。高齢者向けに人形を活用するアイディアは海外では奇妙なイメージが拭いきれないようだが、高齢者人口が増加している日本でこのような開発が進んでいること自体は無理もない、という意見もあるようだ。

生きたペットを飼いたいが住居環境的に無理な場合もある。また、実際に生き物のペットは噛んだり引っ掻く可能性があるほか、食事・排泄などの世話が必須だ。対して、ロボットはその必要がない点がメリット、と英テレグラフなどは報じている。

【高齢者の存在の価値を見直すべき】

一方で、人々の生活を支えるためにセラピー製品が開発されることには賛成だが、やすらぎチェアは気持ち悪い、と情報サイト『Complex.com』などは断言している。

英ガーディアン紙も、血が通っていない人形を相手にしていても、安らぎどころか、自分には友人や家族がいないことを切実に感じるだけだと否定的だ。

また同紙では、日本の問題として、若い世代が高齢者をメインストリームから外れた存在として扱っており、人形を与えることで様々な問題が解決できる無能な生き物と見なしている、と批判している。開発者は気味の悪い開発をするのではなく、高齢者の見舞いに足繁く通ったり、彼らが若い世代と同じように健やかに生活ができるよう、金銭的な補償や、生き生きとした交流が実現できる環境づくりをするべきだと指摘している。

読者からも、疑問を投げかけるようなコメントがあがっている。

・子供の唯一の安らぎが人形であれば不安になるのと同様に、老人にとってもそうあるべきでない。こういった製品は高齢者にとって生身の人間との交流が不要という認識につながりそうで怖い

・様々な経験をし、知恵を蓄えてきた高齢者に対して幼稚な扱いをする必要があるのか?

・人形の膝の上で余生を過ごす環境づくりではなく、金銭的、時間的に余裕があり創造性と愛情に満ちた状況で高齢者をサポートする環境づくりが必要だ

要介護者のケアに、ロボットなどの介護機器を活用することは否定されるものではない。ただ、生身の人間やペットとの触れ合いこそが真の安らぎを与える、という海外紙・読者の論調は、宗教・イデオロギーをベースにしていると思われる。日本との温度差は、簡単には縮まりそうもない。

【家具】抱擁椅子 やすらぎチェア 椅子付タイプ [amazon]

2014年10月16日

福祉用具の団体、介護施設でのレンタルも認めるよう要望

(官庁通信社 2014年10月2日)

福祉用具の販売やレンタルなどの事業者でつくる「日本福祉用具供給協会」は、来年度の介護報酬改定に向けて、介護施設の入居者も貸与の対象に含めるよう求めている。審議会に提出した要望書では、「入所・退所、在宅復帰を通じて切れ目のないサービスを提供するためには、施設と在宅の環境の共有化が不可欠」と意見し、今の制度を変えるように訴えた。

福祉用具における保険給付の在り方に関する要望LinkIcon資料はこちら

福祉用具貸与は、地域で生活を続ける利用者を想定した居宅サービス。介護施設などの入居者は利用できず、あらかじめ用意された備品を使うことになっている。

この制度に異論を唱えているのが、日本福祉用具供給協会だ。審議会では、「利用者は慣れたものを使いたいと思っている」と強調。「福祉用具貸与を介護施設にも適用することで、地域・在宅との連続したサービスが可能になり、自立・生活支援が促進される」と主張している。一方、審議会の委員からは、「新たに施設で適用するとなると、その分利用者の負担が増えることになる」といった慎重論があがった。

来年度の介護報酬改定に向けた福祉用具の議論は、これから本格化していく。厚労省のスケジュールをみると、審議会で俎上に載るのは11月以降とみられる。

福祉用具の販売やレンタルなどの事業者でつくる「日本福祉用具供給協会」は、来年度の介護報酬改定に向けて、介護施設の入居者も貸与の対象に含めるよう求めている。審議会に提出した要望書では、「入所・退所、在宅復帰を通じて切れ目のないサービスを提供するためには、施設と在宅の環境の共有化が不可欠」と意見し、今の制度を変えるように訴えた。

福祉用具における保険給付の在り方に関する要望LinkIcon資料はこちら

福祉用具貸与は、地域で生活を続ける利用者を想定した居宅サービス。介護施設などの入居者は利用できず、あらかじめ用意された備品を使うことになっている。

この制度に異論を唱えているのが、日本福祉用具供給協会だ。審議会では、「利用者は慣れたものを使いたいと思っている」と強調。「福祉用具貸与を介護施設にも適用することで、地域・在宅との連続したサービスが可能になり、自立・生活支援が促進される」と主張している。一方、審議会の委員からは、「新たに施設で適用するとなると、その分利用者の負担が増えることになる」といった慎重論があがった。

来年度の介護報酬改定に向けた福祉用具の議論は、これから本格化していく。厚労省のスケジュールをみると、審議会で俎上に載るのは11月以降とみられる。

2014年10月08日

セントケア・ホールディングとクラリオンが介護ロボット合弁会社を設立

(介護ニュース 2014年9月20日)

介護ロボット合弁会社「ケアボット株式会社」設立

セントケア・ホールディング株式会社は、クラリオン株式会社と介護ロボットの企画・販売に関する合弁会社「ケアボット株式会社」設立で合意したと発表した。

背景

増え続ける日本の高齢者人口。2013年には65歳以上の高齢者人口は過去最高の3,190万人となり、介護が必要な高齢者も増加し続けることが予想されており、厚生労働省によると2025年には最大で約249万人の介護職員が必要になると推計されている。

一方で、介護に関わる人材の圧倒的な不足も指摘されており、介護人材の確保が喫緊の課題とされている。

異業種連携による介護ロボットの企画・販売

このような背景から、近年、介護現場における介護ロボットの活用が注目されているが、効果の明らかさや価格の面から、普及が進んでいないのが現状だ。

今回設立される「ケアボット株式会社」は、介護サービス会社のセントケア・ホールディングと車載機器メーカーのクラリオンという異業種連携による、介護事業者初の本格的な介護ロボット企画・販売会社だ。

セントケアの介護に関する知見とクラリオンの持つカーエレクトロニクス技術とを融合し、介護現場の実情にあった介護ロボットを開発し、市場への早期投入を図る。

服薬支援装置の開発

製品化の第一弾として、高齢者の薬の過剰摂取や飲み忘れなどを防止する服薬支援装置の開発を進めている。

介護現場への介護ロボの普及促進を目的として、介護保険の適用や国による介護ロボット開発・導入促進事業が期待されており、今後もこのような異業種連携による商品開発の動きは活性化していきそうだ。

介護ロボット合弁会社「ケアボット株式会社」設立

セントケア・ホールディング株式会社は、クラリオン株式会社と介護ロボットの企画・販売に関する合弁会社「ケアボット株式会社」設立で合意したと発表した。

背景

増え続ける日本の高齢者人口。2013年には65歳以上の高齢者人口は過去最高の3,190万人となり、介護が必要な高齢者も増加し続けることが予想されており、厚生労働省によると2025年には最大で約249万人の介護職員が必要になると推計されている。

一方で、介護に関わる人材の圧倒的な不足も指摘されており、介護人材の確保が喫緊の課題とされている。

異業種連携による介護ロボットの企画・販売

このような背景から、近年、介護現場における介護ロボットの活用が注目されているが、効果の明らかさや価格の面から、普及が進んでいないのが現状だ。

今回設立される「ケアボット株式会社」は、介護サービス会社のセントケア・ホールディングと車載機器メーカーのクラリオンという異業種連携による、介護事業者初の本格的な介護ロボット企画・販売会社だ。

セントケアの介護に関する知見とクラリオンの持つカーエレクトロニクス技術とを融合し、介護現場の実情にあった介護ロボットを開発し、市場への早期投入を図る。

服薬支援装置の開発

製品化の第一弾として、高齢者の薬の過剰摂取や飲み忘れなどを防止する服薬支援装置の開発を進めている。

介護現場への介護ロボの普及促進を目的として、介護保険の適用や国による介護ロボット開発・導入促進事業が期待されており、今後もこのような異業種連携による商品開発の動きは活性化していきそうだ。

2014年09月11日

介護用品使用中の死亡事故に注意を呼びかけ 消費者庁

何よりまずは、安全第一ですね!

(けあNews 2014-09-11)

古い介護用品を使い続けるのは危険

消費者庁は9月10日、介護製品に関する注意喚起文を発表した。介護用ベッドや電動車いすなどによる重大事故が後を絶たないため、消費者庁はこれまでも、JIS規格外の古い製品の取り替えや、適切な使用を呼びかけてきた。

今回改めて、事業者が回収中及び注意を呼びかけている介護製品等についての事故事例や、対応方法をまとめたものを発表した。

(画像は、消費者庁のホームページより)

車いすの運転ミスによる死亡事故にも注意

消費者庁が特に注意を呼びかけている製品は「介護用ベッド」、「ベッド用サイドレール/グリップ」、「手すり」、「ポータブルトイレ」、「手指保護具(口腔用)」、「車いす」、「歩行補助車」、「電動車いす」、「マッサージ器」。

事故事例では、ベッドや手すり、ポータブルトイレを使用中に、頭部を挟んで死亡に至る重大事故。手指保護具の部品が喉に詰まったり、マッサージ器使用中に衣服を巻き込んだりして窒息死した事例。車いすや歩行補助車の不具合による、転倒事故などが報告されている。

ベッド用サイドレールのすき間に首や手が入る重大事故は、平成19年以降67件発生しており、半数以上の35件が死亡事故だった。

電動車いすの運転ミスによる死亡事故も目立つ。平成19年以降、77件の重大事故が報告されているが、このうち41件が死亡事故となっている。

このため、消費者庁では、転落の恐れのある場所には近寄らない、急な坂道は避けるなど、事故防止に努めてほしいと呼びかけている。

また、製造事業者や福祉関連団体が催す安全運転指導講習会に参加して、正しい運転法を学ぶことを推奨している。

▼外部リンク

消費者庁のニュースリリース

http://www.caa.go.jp/safety/pdf/140910kouhyou_2.pdf

消費者庁ホームページ

http://www.caa.go.jp/

(けあNews 2014-09-11)

古い介護用品を使い続けるのは危険

消費者庁は9月10日、介護製品に関する注意喚起文を発表した。介護用ベッドや電動車いすなどによる重大事故が後を絶たないため、消費者庁はこれまでも、JIS規格外の古い製品の取り替えや、適切な使用を呼びかけてきた。

今回改めて、事業者が回収中及び注意を呼びかけている介護製品等についての事故事例や、対応方法をまとめたものを発表した。

(画像は、消費者庁のホームページより)

車いすの運転ミスによる死亡事故にも注意

消費者庁が特に注意を呼びかけている製品は「介護用ベッド」、「ベッド用サイドレール/グリップ」、「手すり」、「ポータブルトイレ」、「手指保護具(口腔用)」、「車いす」、「歩行補助車」、「電動車いす」、「マッサージ器」。

事故事例では、ベッドや手すり、ポータブルトイレを使用中に、頭部を挟んで死亡に至る重大事故。手指保護具の部品が喉に詰まったり、マッサージ器使用中に衣服を巻き込んだりして窒息死した事例。車いすや歩行補助車の不具合による、転倒事故などが報告されている。

ベッド用サイドレールのすき間に首や手が入る重大事故は、平成19年以降67件発生しており、半数以上の35件が死亡事故だった。

電動車いすの運転ミスによる死亡事故も目立つ。平成19年以降、77件の重大事故が報告されているが、このうち41件が死亡事故となっている。

このため、消費者庁では、転落の恐れのある場所には近寄らない、急な坂道は避けるなど、事故防止に努めてほしいと呼びかけている。

また、製造事業者や福祉関連団体が催す安全運転指導講習会に参加して、正しい運転法を学ぶことを推奨している。

▼外部リンク

消費者庁のニュースリリース

http://www.caa.go.jp/safety/pdf/140910kouhyou_2.pdf

消費者庁ホームページ

http://www.caa.go.jp/

2014年09月06日

介護ロボット 県内6施設で試験導入

(陸奥新報 2014/8/27 水曜日)

介護の負担軽減や高齢者の安全確保を目指し、県内の6福祉施設に見守り介護ロボットが導入されることになった。

「県ロボット介護推進プロジェクト」として、県介護実習・普及センター(青森市)や福祉機器メーカー、福祉施設がチームとなって取り組み効果を検証する事業で、高齢化が進みさらに介護従事者の不足が見込まれる中、介護へのロボット導入に向けた土壌づくりと、現場の意識改革にもつなげたい考えだ。

同事業は、先行事例が少なく市場の不確実性が高いなど、ロボット介護機器が量産化に踏み切れない状況を踏まえ経済産業省が実施する。本県も、福祉機器メーカー「テクノスジャパン」(兵庫県)と、弘前市や平川市などの4法人6事業所、仲介を行う県介護実習・普及センター、介護用品を取り扱う「東洋シルバーサービス」(青森市)がチームを組み参画する。

今回導入するテクノスジャパンのロボットは、ペット型の見守り介護ロボット「ケアロボ」。マット型の高機能離床センサーや赤外線センサーが、被介護者の徘徊(はいかい)や転倒などの異常を感知すると、赤外線カメラなどを搭載した本体に知らせ、写真を携帯電話やスマートフォンなどに通知する。

【写真説明】 ペット型の見守り介護ロボット「ケアロボ」(写真奧)。異常を感知すれば、スマートフォンやパソコン、タブレット端末などに写真を送ってくれる

介護の負担軽減や高齢者の安全確保を目指し、県内の6福祉施設に見守り介護ロボットが導入されることになった。

「県ロボット介護推進プロジェクト」として、県介護実習・普及センター(青森市)や福祉機器メーカー、福祉施設がチームとなって取り組み効果を検証する事業で、高齢化が進みさらに介護従事者の不足が見込まれる中、介護へのロボット導入に向けた土壌づくりと、現場の意識改革にもつなげたい考えだ。

同事業は、先行事例が少なく市場の不確実性が高いなど、ロボット介護機器が量産化に踏み切れない状況を踏まえ経済産業省が実施する。本県も、福祉機器メーカー「テクノスジャパン」(兵庫県)と、弘前市や平川市などの4法人6事業所、仲介を行う県介護実習・普及センター、介護用品を取り扱う「東洋シルバーサービス」(青森市)がチームを組み参画する。

今回導入するテクノスジャパンのロボットは、ペット型の見守り介護ロボット「ケアロボ」。マット型の高機能離床センサーや赤外線センサーが、被介護者の徘徊(はいかい)や転倒などの異常を感知すると、赤外線カメラなどを搭載した本体に知らせ、写真を携帯電話やスマートフォンなどに通知する。

【写真説明】 ペット型の見守り介護ロボット「ケアロボ」(写真奧)。異常を感知すれば、スマートフォンやパソコン、タブレット端末などに写真を送ってくれる

2014年09月03日

<またも死亡事故発生>介護ベッド事故の注意喚起・防止策を発表――消費者庁

(CMO 2014/08/28 09:00 配信)

消費者庁は、8月15日、介護ベッドの手すりのすき間に頭や首、手足などをはさむ事故について注意喚起を行った。

注意喚起は、7月に介護ベッドを使用する80歳代の男性がベッドのすきまに頭部が入った状態で発見され、死亡が確認されたことによる(事故の原因は現在調査中)。

介護ベッド用手すりの事故は、消費生活用製品安全法の重大製品事故報告・公表制度が施行された2007年5月以降、67件が報告され、うち死亡事故は35件を数える。

2012年6月、経済産業省と厚生労働省が都道府県の関係部局を通じて病院や介護施設、福祉用具レンタル事業者に介護ベッド用手すりによる製品事故を未然に防ぐための点検を依頼。同年11月には消費者庁が全国の在宅介護者向けにアンケート調査や注意喚起を行うなど、事故の危険性の周知や注意喚起につとめてきたが、またも死亡事故が起きる事態となった。

同庁では、再発防止のため、介護者に次の対策を要請している。

■使用中の手すりが新JIS製品かどうかを確認する

2009年3月にJIS規格が改正され、手すりと手すりのすき間、手すりとへッドボード(頭側のついたてなど)とのすき間の基準が強化され、安全性が向上した。使用中の手すりが新JIS規格でない場合、交換を奨励する。

新JIS規格の製品かどうか不明な場合はレンタル契約先事業者か販売事業者に問い合わせる。

■新JIS規格の製品への取替えが困難な場合は、すき間をふさぐ対策をとる

・すき間をふさぐ対応品を使用する。対応品の内容については各メーカーに相談のこと。

・クッション材や毛布などですき間をふさぐ。

・手すりなどの全体をカバーや毛布で覆い、手すり自体のすき間に頭や腕などが入り込まないようにする。

・危険な状態になっていないか定期的にベッド利用者の目視確認を行う。

詳しくは医療・介護ベッド安全普及協議会の「医療・介護ベッド安全点検表」を参照されたい。

医療・介護ベッド安全点検表

◎消費者庁

http://www.caa.go.jp/

消費者庁は、8月15日、介護ベッドの手すりのすき間に頭や首、手足などをはさむ事故について注意喚起を行った。

注意喚起は、7月に介護ベッドを使用する80歳代の男性がベッドのすきまに頭部が入った状態で発見され、死亡が確認されたことによる(事故の原因は現在調査中)。

介護ベッド用手すりの事故は、消費生活用製品安全法の重大製品事故報告・公表制度が施行された2007年5月以降、67件が報告され、うち死亡事故は35件を数える。

2012年6月、経済産業省と厚生労働省が都道府県の関係部局を通じて病院や介護施設、福祉用具レンタル事業者に介護ベッド用手すりによる製品事故を未然に防ぐための点検を依頼。同年11月には消費者庁が全国の在宅介護者向けにアンケート調査や注意喚起を行うなど、事故の危険性の周知や注意喚起につとめてきたが、またも死亡事故が起きる事態となった。

同庁では、再発防止のため、介護者に次の対策を要請している。

■使用中の手すりが新JIS製品かどうかを確認する

2009年3月にJIS規格が改正され、手すりと手すりのすき間、手すりとへッドボード(頭側のついたてなど)とのすき間の基準が強化され、安全性が向上した。使用中の手すりが新JIS規格でない場合、交換を奨励する。

新JIS規格の製品かどうか不明な場合はレンタル契約先事業者か販売事業者に問い合わせる。

■新JIS規格の製品への取替えが困難な場合は、すき間をふさぐ対策をとる

・すき間をふさぐ対応品を使用する。対応品の内容については各メーカーに相談のこと。

・クッション材や毛布などですき間をふさぐ。

・手すりなどの全体をカバーや毛布で覆い、手すり自体のすき間に頭や腕などが入り込まないようにする。

・危険な状態になっていないか定期的にベッド利用者の目視確認を行う。

詳しくは医療・介護ベッド安全普及協議会の「医療・介護ベッド安全点検表」を参照されたい。

医療・介護ベッド安全点検表

◎消費者庁

http://www.caa.go.jp/

2014年08月27日

在宅介護3人に1人が相手が「憎い」と回答 連合調査

(けあNews 2014-08-23 17:00)

在宅で介護する人へのケア、不十分

連合(日本労働組合総連合会)は8月21日、自宅で介護する人を対象に実施した意識調査の結果を発表した。

これによると、「在宅介護を続けていけない」と感じている人は30.6%、「過去に虐待を行ったことがある」人が12.3%に昇ることが明らかになった。

さらに、全体の80.0%の人が介護にストレスを感じており、35.5%が「相手に憎しみを感じている」と回答した。特に認知症の介護に大きなストレスを感じている人が多く、徘徊など認知症の症状が進むにつれて、在宅介護の負担に耐えられないと答える人が増えている。

(画像は、連合のホームページより)

急がれる、困ったときの支援体制作り

では、在宅介護の負担を軽くするために、どのような対策が必要なのだろうか。

介護負担を軽くするために充実させてほしいことを尋ねたところ、「緊急時の相談・支援体制の充実」と回答した人が最も多く、34.5%だった。次いで、「生活援助の介護保険適用範囲の拡大」27.4%、「低所得世帯向けの介護費用の助成」26.1%、「夜間などヘルパーの柔軟な利用」23.1%と続く。

また、介護保険サービスで困っていることで、最も多かったのが「利用回数・日数が少ない」こと。43.1%の人がもっと頻繁にサービスを受けたいと感じている。「夜間・緊急時に利用できない」42.7%、「待機者が多く施設に入れない」39.8%と回答した人も多かった。

この調査は2月~4月にかけて実施したもので、今回発表された調査結果は、在宅で介護をしている40歳以上の人、1,381名の回答をまとめたものである。

▼外部リンク

日本労働組合総連合会(連合)ホームページ

http://www.jtuc-rengo.or.jp/

在宅で介護する人へのケア、不十分

連合(日本労働組合総連合会)は8月21日、自宅で介護する人を対象に実施した意識調査の結果を発表した。

これによると、「在宅介護を続けていけない」と感じている人は30.6%、「過去に虐待を行ったことがある」人が12.3%に昇ることが明らかになった。

さらに、全体の80.0%の人が介護にストレスを感じており、35.5%が「相手に憎しみを感じている」と回答した。特に認知症の介護に大きなストレスを感じている人が多く、徘徊など認知症の症状が進むにつれて、在宅介護の負担に耐えられないと答える人が増えている。

(画像は、連合のホームページより)

急がれる、困ったときの支援体制作り

では、在宅介護の負担を軽くするために、どのような対策が必要なのだろうか。

介護負担を軽くするために充実させてほしいことを尋ねたところ、「緊急時の相談・支援体制の充実」と回答した人が最も多く、34.5%だった。次いで、「生活援助の介護保険適用範囲の拡大」27.4%、「低所得世帯向けの介護費用の助成」26.1%、「夜間などヘルパーの柔軟な利用」23.1%と続く。

また、介護保険サービスで困っていることで、最も多かったのが「利用回数・日数が少ない」こと。43.1%の人がもっと頻繁にサービスを受けたいと感じている。「夜間・緊急時に利用できない」42.7%、「待機者が多く施設に入れない」39.8%と回答した人も多かった。

この調査は2月~4月にかけて実施したもので、今回発表された調査結果は、在宅で介護をしている40歳以上の人、1,381名の回答をまとめたものである。

▼外部リンク

日本労働組合総連合会(連合)ホームページ

http://www.jtuc-rengo.or.jp/

2014年08月23日

ローソンが介護支援型コンビニを出店

(けあNews 2014-08-21 16:00)

高齢者をサポートするコンビニがますます進化

ローソンが、介護支援型のコンビニを出店する。介護が必要な高齢者やその家族をサポートできるよう、昼間はケアマネージャーが店舗に常駐し、生活面での相談や介護施設の紹介などを行う。

高齢化社会の急伸で介護需要は高まる一方である。また、コンビニエンスストアを利用する高齢者も増えている。そこで介護に関するサービスを提供することで、利用者を増やすのが狙いだ。

(画像は、ローソンのホームページより)

1号店は埼玉県川口市

まず2015年2月ごろに、1号店が埼玉県川口市にオープンする。介護事業を幅広く展開するウイズネットが、ローソンのフランチャイズチェーンに加盟し、店舗運営を行う。

店内には飲食をしながら交流ができるサロンを設けて、高齢者たちのコミュニケーションの場も提供する。

また、オムツなどの介護用品の注文受付や、ウィズネットの高齢者向け弁当宅配サービスを活用した、ローソン商品の配達も行う。

2号店からは、フィットネスクラブを手掛けるルネサンスと共同で、大型店舗の出店を計画中だ。コンビニ内に、運動やストレッチができる場所を設ける。

今後は、新たな提携先を探しながら、2017年度末までに首都圏、大阪、名古屋を中心に約30店舗を目指すという。

▼外部リンク

ローソン

http://www.lawson.co.jp/index.html

高齢者をサポートするコンビニがますます進化

ローソンが、介護支援型のコンビニを出店する。介護が必要な高齢者やその家族をサポートできるよう、昼間はケアマネージャーが店舗に常駐し、生活面での相談や介護施設の紹介などを行う。

高齢化社会の急伸で介護需要は高まる一方である。また、コンビニエンスストアを利用する高齢者も増えている。そこで介護に関するサービスを提供することで、利用者を増やすのが狙いだ。

(画像は、ローソンのホームページより)

1号店は埼玉県川口市

まず2015年2月ごろに、1号店が埼玉県川口市にオープンする。介護事業を幅広く展開するウイズネットが、ローソンのフランチャイズチェーンに加盟し、店舗運営を行う。

店内には飲食をしながら交流ができるサロンを設けて、高齢者たちのコミュニケーションの場も提供する。

また、オムツなどの介護用品の注文受付や、ウィズネットの高齢者向け弁当宅配サービスを活用した、ローソン商品の配達も行う。

2号店からは、フィットネスクラブを手掛けるルネサンスと共同で、大型店舗の出店を計画中だ。コンビニ内に、運動やストレッチができる場所を設ける。

今後は、新たな提携先を探しながら、2017年度末までに首都圏、大阪、名古屋を中心に約30店舗を目指すという。

▼外部リンク

ローソン

http://www.lawson.co.jp/index.html

2014年08月20日

「かわさき基準」福祉製品の募集を開始

「くまもと基準」「ふくえん基準」も面白いかもしれませんね!

(けあNews 2014-08-18 07:00)

多様な機能を持つ福祉製品がそろう

多様な機能を持つ福祉製品がそろう

「かわさき基準(通称KIS)」とは、利用者にとって最も適している福祉製品の在り方を示す、神奈川県川崎市が独自に設定した基準である。

平成20年度から始まった「かわさき基準」は、既に多数の製品を認定しており、8月11日より平成26年度の福祉製品の募集が始まった。

(画像は「かわさき基準」募集チラシより)

あなたの新たな製品が誰かの役にたつ

「かわさき基準」は、“自立支援”を中心概念としており、すべてを自分で行うということではなく、家族や地域が協力することを含め、「自らが望む」「主体的に選択、自己決定できる」ことを大切にしている。

「人格・尊厳の尊重」「利用者の意見の反映」「自己決定」「ニーズの総合的把握」「活動能力の活性化」「利用しやすさ」「安全・安心」「ノーマライゼーション」という「かわさき基準」の8つの理念に該当する“福祉用具”、“共用品”、“ユニバーサルデザイン製品”、“身体機能維持増進機器”が対象となる。

福祉の現場ではあらゆる場面が見られ、それらに対応できる福祉製品が求められている。そういった新たな福祉の課題に対応する製品を募集している。

応募詳細

公募要領を確認の上、申請書(ホームページよりダウンロード可能)、必要書類などを準備し、製品のサンプル(デモ機)と一緒に、郵送又は持ち込みで提出する。

応募期限は、平成26年10月10日(金)17時まで。

応募資格は、民間企業、NPO法人などで「かわさき基準」の理念に該当する製品を製造、販売するもの。海外からの応募も可能で、その場合は、国内代理店や国内代理人を通すことが必要となる。

▼外部リンク

かわさき基準 公募チラシ

http://www.k-kijun.jp/files/H26_leaflet.pdf

平成26年度かわさき基準 認証福祉製品公募要領

http://www.k-kijun.jp/files/

(けあNews 2014-08-18 07:00)

多様な機能を持つ福祉製品がそろう

多様な機能を持つ福祉製品がそろう

「かわさき基準(通称KIS)」とは、利用者にとって最も適している福祉製品の在り方を示す、神奈川県川崎市が独自に設定した基準である。

平成20年度から始まった「かわさき基準」は、既に多数の製品を認定しており、8月11日より平成26年度の福祉製品の募集が始まった。

(画像は「かわさき基準」募集チラシより)

あなたの新たな製品が誰かの役にたつ

「かわさき基準」は、“自立支援”を中心概念としており、すべてを自分で行うということではなく、家族や地域が協力することを含め、「自らが望む」「主体的に選択、自己決定できる」ことを大切にしている。

「人格・尊厳の尊重」「利用者の意見の反映」「自己決定」「ニーズの総合的把握」「活動能力の活性化」「利用しやすさ」「安全・安心」「ノーマライゼーション」という「かわさき基準」の8つの理念に該当する“福祉用具”、“共用品”、“ユニバーサルデザイン製品”、“身体機能維持増進機器”が対象となる。

福祉の現場ではあらゆる場面が見られ、それらに対応できる福祉製品が求められている。そういった新たな福祉の課題に対応する製品を募集している。

応募詳細

公募要領を確認の上、申請書(ホームページよりダウンロード可能)、必要書類などを準備し、製品のサンプル(デモ機)と一緒に、郵送又は持ち込みで提出する。

応募期限は、平成26年10月10日(金)17時まで。

応募資格は、民間企業、NPO法人などで「かわさき基準」の理念に該当する製品を製造、販売するもの。海外からの応募も可能で、その場合は、国内代理店や国内代理人を通すことが必要となる。

▼外部リンク

かわさき基準 公募チラシ

http://www.k-kijun.jp/files/H26_leaflet.pdf

平成26年度かわさき基準 認証福祉製品公募要領

http://www.k-kijun.jp/files/

2014年08月06日

介護ロボをネタに投資詐欺?-

介護ロボをネタに投資詐欺?- シルバーサービス振興会が注意喚起

(キャリアブレイン 2014年08月04日 16:42 )

一般社団法人シルバーサービス振興会は、同会の名をかたった投資詐欺への注意を呼びかけている。介護ロボット事業に関する信託受益権を購入すれば配当金が得られるとするパンフレットを送りつけ、申し込みと同時に振り込みをさせる手口で、同振興会では、こうしたパンフレットが届いた場合は、警察に連絡するよう呼びかけている。【ただ正芳】

※詐欺行為と思われる文書はこちらをクリック。(一般社団法人シルバー振興会のホームページより)

同振興会によると、問題のパンレットは「独立行政法人シルバーサービス振興会」を名乗る団体が発行していると見られる。

パンフレットでは、「独立行政法人シルバーサービス振興会」について、厚生労働省が主管する団体で、500億円余りの資本金と300人余りの職員を有すると紹介。具体的な業務として、二足歩行をするロボットや、全方位センサーを組み込んだロボットの開発・製造・販売を手掛けているとした上で、このロボット事業に対し、一口30万円の信託受益権を購入すれば、利率5.5-8.5%で配当金が得られるとしている。

厚労省によると、同省が主管する法人に「独立行政法人シルバーサービス振興会」を名乗る団体は存在しない。

また、一般社団法人シルバーサービス振興会の担当者は、上記の団体について、「当振興会を装った第三者。同振興会がこうした勧誘をすることは、絶対にない」と指摘。今のところ、この詐欺による被害の連絡は受けていないものの、こうしたパンプレットが届いた場合は、速やかに最寄りの警察署に相談するよう呼びかけている。

(キャリアブレイン 2014年08月04日 16:42 )

一般社団法人シルバーサービス振興会は、同会の名をかたった投資詐欺への注意を呼びかけている。介護ロボット事業に関する信託受益権を購入すれば配当金が得られるとするパンフレットを送りつけ、申し込みと同時に振り込みをさせる手口で、同振興会では、こうしたパンフレットが届いた場合は、警察に連絡するよう呼びかけている。【ただ正芳】

※詐欺行為と思われる文書はこちらをクリック。(一般社団法人シルバー振興会のホームページより)

同振興会によると、問題のパンレットは「独立行政法人シルバーサービス振興会」を名乗る団体が発行していると見られる。

パンフレットでは、「独立行政法人シルバーサービス振興会」について、厚生労働省が主管する団体で、500億円余りの資本金と300人余りの職員を有すると紹介。具体的な業務として、二足歩行をするロボットや、全方位センサーを組み込んだロボットの開発・製造・販売を手掛けているとした上で、このロボット事業に対し、一口30万円の信託受益権を購入すれば、利率5.5-8.5%で配当金が得られるとしている。

厚労省によると、同省が主管する法人に「独立行政法人シルバーサービス振興会」を名乗る団体は存在しない。

また、一般社団法人シルバーサービス振興会の担当者は、上記の団体について、「当振興会を装った第三者。同振興会がこうした勧誘をすることは、絶対にない」と指摘。今のところ、この詐欺による被害の連絡は受けていないものの、こうしたパンプレットが届いた場合は、速やかに最寄りの警察署に相談するよう呼びかけている。

2014年07月26日

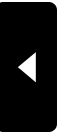

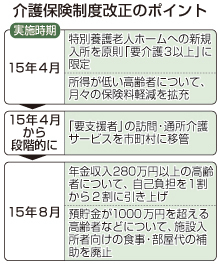

介護保険、創設以来の大改正....

介護保険、創設以来の大改正=自己負担増や特養入所厳格化も-関連法が順次施行へ

(時事ドットコム 2014/07/20)

介護保険制度が2000年4月の創設以来、大きく改正される。先の国会で成立した「医療・介護総合推進法」は、一定の所得がある人や軽度の人に対する給付を抑え、真に介護が必要な高齢者にサービスが行き渡るようにするのが狙い。来年4月から順次施行されるが、自己負担が引き上げられたり、特別養護老人ホーム(特養)に入所できなかったりと負担が増える人も出る。市町村によってサービスに格差が生じるとの指摘もある。

▽年金280万円以上は2割負担

介護保険サービスの費用は現行では、原則1割を利用者が負担し、残りの9割が介護保険から支払われる。財源は半分が国と自治体の公費で、残り半分が40歳以上の人が月々納める保険料。1947~49年生まれのいわゆる団塊の世代が75歳以上になる25年には、費用は現在の10兆円から21兆円に倍増、月々の保険料も約5000円(全国平均)から、約8200円に上がる見通しだ。

制度持続へ向け、改正では、経済力のある利用者の自己負担を引き上げ、特養への入所者を要介護度の高い人に限定、要介護に至らない「要支援」者へのサービスは市町村に委ねる。自己負担は制度スタート以来、所得にかかわらず原則1割だったが、15年8月から年金収入280万円以上の人は2割とする。厚生労働省は、約50万人が2割負担になるとみている。

特養の入所条件の厳格化は15年4月から。原則として要介護3以上の中・重度者に限定し、要介護1、2の軽度者は新たには入所できなくなる。背景には深刻な施設不足があり、同省調査によると、入所希望の待機者は13年10月1日時点で全国に52万人余。うち要介護4、5で入所の必要性が高い人は8万人以上に上る。

▽要支援者サポートは市町村が

要介護には至らない「要支援」者向けに、プロの介護士らが全国一律に提供しているホームヘルプやデイサービスなどは、15年4月から3年かけて市町村事業に移管する。厚労省は、要支援者の多くが、食事や衣服の着脱など身の回りの動作には問題ないが、買い物や調理などに不自由を感じている実態に合わせたと説明。市町村の工夫次第で、NPOやボランティアによる代行、手伝いなど多様な生活支援が生まれると期待する。

だが、事業には介護保険からも経費が支出されるものの、市町村の財政力や福祉への意識により、サービス内容に差が生じる恐れはある。入浴などやはりプロの介護が必要なケースもあり、同省は市町村に対応を求めていくとしている。

(時事ドットコム 2014/07/20)

介護保険制度が2000年4月の創設以来、大きく改正される。先の国会で成立した「医療・介護総合推進法」は、一定の所得がある人や軽度の人に対する給付を抑え、真に介護が必要な高齢者にサービスが行き渡るようにするのが狙い。来年4月から順次施行されるが、自己負担が引き上げられたり、特別養護老人ホーム(特養)に入所できなかったりと負担が増える人も出る。市町村によってサービスに格差が生じるとの指摘もある。

▽年金280万円以上は2割負担

介護保険サービスの費用は現行では、原則1割を利用者が負担し、残りの9割が介護保険から支払われる。財源は半分が国と自治体の公費で、残り半分が40歳以上の人が月々納める保険料。1947~49年生まれのいわゆる団塊の世代が75歳以上になる25年には、費用は現在の10兆円から21兆円に倍増、月々の保険料も約5000円(全国平均)から、約8200円に上がる見通しだ。

制度持続へ向け、改正では、経済力のある利用者の自己負担を引き上げ、特養への入所者を要介護度の高い人に限定、要介護に至らない「要支援」者へのサービスは市町村に委ねる。自己負担は制度スタート以来、所得にかかわらず原則1割だったが、15年8月から年金収入280万円以上の人は2割とする。厚生労働省は、約50万人が2割負担になるとみている。

特養の入所条件の厳格化は15年4月から。原則として要介護3以上の中・重度者に限定し、要介護1、2の軽度者は新たには入所できなくなる。背景には深刻な施設不足があり、同省調査によると、入所希望の待機者は13年10月1日時点で全国に52万人余。うち要介護4、5で入所の必要性が高い人は8万人以上に上る。

▽要支援者サポートは市町村が

要介護には至らない「要支援」者向けに、プロの介護士らが全国一律に提供しているホームヘルプやデイサービスなどは、15年4月から3年かけて市町村事業に移管する。厚労省は、要支援者の多くが、食事や衣服の着脱など身の回りの動作には問題ないが、買い物や調理などに不自由を感じている実態に合わせたと説明。市町村の工夫次第で、NPOやボランティアによる代行、手伝いなど多様な生活支援が生まれると期待する。

だが、事業には介護保険からも経費が支出されるものの、市町村の財政力や福祉への意識により、サービス内容に差が生じる恐れはある。入浴などやはりプロの介護が必要なケースもあり、同省は市町村に対応を求めていくとしている。

2014年07月23日

<東大研究>右利きの人で非利き手である左手の方が右手よりも優れていることを解明

なんか難しいことは分かりませんが。。。さすが天下の東大!といったところでしょうか。。

有益な実用化に期待します。(^_^)

(CMO 2014/07/11 17:00 配信)

東京大学大学院の研究チームは、右利きの場合、非利き手である左手には両手を動かすときのみ発揮される優れた能力があることを発見した。両手を同時に動かして道具や物を操るとき、両方の手の間には力学的な相互作用が生じる。反対側の手の運動によって生じる力学的な影響に応じて柔軟に運動を調節する能力は、左手の方が右手よりもはるかに優れていた。また、このような左手の柔軟性は、左手の運動調節の仕方を学習するプロセスが、右手の運動から干渉を受けやすいことに起因する可能性があることを、実験および計算モデルによって明らかにした。

全人口のおよそ9割は右利きであると言われている。利き手である右手は、動作の正確性・巧緻性・筋力などのさまざまな面で左手を上回る能力を示すことが古くから知られている。また、このような左右差は、多くの文化で右を聖なるもの、左を不浄なものとして捉える傾向を生じさせる一因ともなっている。

また、利き手がさまざまな側面において非利き手よりも優れた運動能力を発揮するということは、多くの人が実感することだろう。このような能力差は、大部分の人が右利きであるという事実と併せて、多くの文化において左手・左利き蔑視の傾向を生じさせた一因でもあると考えられている。また、右利きの人が両手を協調させて作業する際に(瓶のふたを開けるなど)、右手が主要な役割を担い左手がそれをサポートする、といった役割分担が生じるが、これが左右の手の優劣を反映した結果なのか、それとも左右の手それぞれの特化した能力を反映した結果なのかは、よくわかっていなかった。

研究チームは、運動学習実験と数理モデルを組み合わせることで、両腕動作中にのみ発揮される非利き腕が利き腕を上回る能力の存在を示した。また、このような能力が、左右の腕において運動学習プロセス間が相互に干渉する度合いの非対称性に起因していることが示唆された。これらの結果は、利き手と非利き手は単純な優劣関係ではないとする説を支持するとともに、両腕の協調動作において左右の役割分担が生じるメカニズムの理解や、左右差および大脳半球間の相互作用の機能的意義の理解、両手動作を用いたより効果的なリハビリテーション手法、運動スキルの獲得手法の開発などに貢献することが期待される。

◎東京大学

http://www.u-tokyo.ac.jp/

有益な実用化に期待します。(^_^)

(CMO 2014/07/11 17:00 配信)

東京大学大学院の研究チームは、右利きの場合、非利き手である左手には両手を動かすときのみ発揮される優れた能力があることを発見した。両手を同時に動かして道具や物を操るとき、両方の手の間には力学的な相互作用が生じる。反対側の手の運動によって生じる力学的な影響に応じて柔軟に運動を調節する能力は、左手の方が右手よりもはるかに優れていた。また、このような左手の柔軟性は、左手の運動調節の仕方を学習するプロセスが、右手の運動から干渉を受けやすいことに起因する可能性があることを、実験および計算モデルによって明らかにした。

全人口のおよそ9割は右利きであると言われている。利き手である右手は、動作の正確性・巧緻性・筋力などのさまざまな面で左手を上回る能力を示すことが古くから知られている。また、このような左右差は、多くの文化で右を聖なるもの、左を不浄なものとして捉える傾向を生じさせる一因ともなっている。

また、利き手がさまざまな側面において非利き手よりも優れた運動能力を発揮するということは、多くの人が実感することだろう。このような能力差は、大部分の人が右利きであるという事実と併せて、多くの文化において左手・左利き蔑視の傾向を生じさせた一因でもあると考えられている。また、右利きの人が両手を協調させて作業する際に(瓶のふたを開けるなど)、右手が主要な役割を担い左手がそれをサポートする、といった役割分担が生じるが、これが左右の手の優劣を反映した結果なのか、それとも左右の手それぞれの特化した能力を反映した結果なのかは、よくわかっていなかった。

研究チームは、運動学習実験と数理モデルを組み合わせることで、両腕動作中にのみ発揮される非利き腕が利き腕を上回る能力の存在を示した。また、このような能力が、左右の腕において運動学習プロセス間が相互に干渉する度合いの非対称性に起因していることが示唆された。これらの結果は、利き手と非利き手は単純な優劣関係ではないとする説を支持するとともに、両腕の協調動作において左右の役割分担が生じるメカニズムの理解や、左右差および大脳半球間の相互作用の機能的意義の理解、両手動作を用いたより効果的なリハビリテーション手法、運動スキルの獲得手法の開発などに貢献することが期待される。

◎東京大学

http://www.u-tokyo.ac.jp/

2014年07月19日

後期高齢者同士の“超”老老介護、3割に- 国民生活基礎調査

(キャリアブレイン 2014年07月18日 17:54 )

厚生労働省が公表した2013年の国民生活基礎調査の結果には、介護に関するデータも数多く盛り込まれている。データからは、在宅で生活する要支援・要介護者の4分の1強が独り暮らしであることや、介護者が要介護者と同居する世帯のうち、後期高齢者が後期高齢者を介護する“超”老老介護世帯が約3割に達したことなど、急速に深刻化する在宅介護の実態が垣間見える。【ただ正芳】

■在宅の要介護者らの4分の1強が独り暮らし

国民生活基礎調査のうち、要支援・要介護者がいる世帯の家族構成に関する調査によると、最も多かった家族構成は「核家族」(35.4%)。次いで「単独」が27.4%、「三世代」が18.4%となった。「その他」は18.7%だった。

この結果は、在宅で生活する要支援・要介護者の4分の1強が独り暮らしをしていることを示している。さらに調査では、独り暮らしをする要介護者の10.8%は、重度者(要介護4か要介護5)であることも示された。

また、今回の結果を01年の調査結果と比較すると、単身世帯の要介護者の割合は、01年の調査時と比べて11.7ポイント増加していた。一方、比較的手厚い見守りや介護が期待できる三世代同居の世帯に住む要介護者の割合は、14.1ポイント減っていた。

■介護者・要介護者とも60歳以上は約7割

調査では、要支援・要介護者と主な介護者の年齢構成について調べた結果も示された。

それによると、主な介護者と要支援・要介護者が、いずれも65歳以上の世帯は、要支援・要介護者がいる全世帯の約半分(51.2%)だった。いずれも75歳以上である世帯は29.0%、両者が60歳以上である世帯は7割程度(69.0%)を占めており、在宅では、高齢者による高齢者の介護が当たり前になっていることが数字で裏付けられた=グラフ=。

■要支援・介護を招いた主な原因は?

介護が必要になった主な原因に関する調査結果もある。

介護が必要な状態を招いた理由の中で、最も多かったのは「脳血管疾患」の18.5%。次いで「認知症」(15.8%)、「高齢による衰弱」(13.4%)が多かった。要支援・要介護度別に見ると、最も多かったのが、要支援の人では「関節疾患」(20.7%)だった。一方、要介護1から3までの人では「認知症」(19.2-24.8%)、要介護4と5の人では「脳血管疾患」(30.9-34.5%)だった。

厚生労働省が公表した2013年の国民生活基礎調査の結果には、介護に関するデータも数多く盛り込まれている。データからは、在宅で生活する要支援・要介護者の4分の1強が独り暮らしであることや、介護者が要介護者と同居する世帯のうち、後期高齢者が後期高齢者を介護する“超”老老介護世帯が約3割に達したことなど、急速に深刻化する在宅介護の実態が垣間見える。【ただ正芳】

■在宅の要介護者らの4分の1強が独り暮らし

国民生活基礎調査のうち、要支援・要介護者がいる世帯の家族構成に関する調査によると、最も多かった家族構成は「核家族」(35.4%)。次いで「単独」が27.4%、「三世代」が18.4%となった。「その他」は18.7%だった。

この結果は、在宅で生活する要支援・要介護者の4分の1強が独り暮らしをしていることを示している。さらに調査では、独り暮らしをする要介護者の10.8%は、重度者(要介護4か要介護5)であることも示された。

また、今回の結果を01年の調査結果と比較すると、単身世帯の要介護者の割合は、01年の調査時と比べて11.7ポイント増加していた。一方、比較的手厚い見守りや介護が期待できる三世代同居の世帯に住む要介護者の割合は、14.1ポイント減っていた。

■介護者・要介護者とも60歳以上は約7割

調査では、要支援・要介護者と主な介護者の年齢構成について調べた結果も示された。

それによると、主な介護者と要支援・要介護者が、いずれも65歳以上の世帯は、要支援・要介護者がいる全世帯の約半分(51.2%)だった。いずれも75歳以上である世帯は29.0%、両者が60歳以上である世帯は7割程度(69.0%)を占めており、在宅では、高齢者による高齢者の介護が当たり前になっていることが数字で裏付けられた=グラフ=。

■要支援・介護を招いた主な原因は?

介護が必要になった主な原因に関する調査結果もある。

介護が必要な状態を招いた理由の中で、最も多かったのは「脳血管疾患」の18.5%。次いで「認知症」(15.8%)、「高齢による衰弱」(13.4%)が多かった。要支援・要介護度別に見ると、最も多かったのが、要支援の人では「関節疾患」(20.7%)だった。一方、要介護1から3までの人では「認知症」(19.2-24.8%)、要介護4と5の人では「脳血管疾患」(30.9-34.5%)だった。

2014年07月12日

日本初!作業療法士が開発した福祉用具を簡単に見つけ出せるアプリ...

日本初!作業療法士が開発した福祉用具を簡単に見つけ出せるアプリ「福なび」が販売開始

(バリュープレス 2014年7月11日)

『福なび』は、どのような方にも自分に合った福祉用具を活用し、少しでも自分らしい生活を送っていただきたいという想いから開発されたアプリです。どなたでも簡単に、作業療法士の視点で、自分に合った福祉用具の選定をすることが出来ます。

福祉用具選定アプリ「福なび」と自助具の開発・制作・販売を手掛ける、個人事業e'Life(所在地:群馬県みどり市、代表:関本悠貴)は、福祉用具選定アプリ「福なび」の販売を、2014年7月4日(金)より開始します。

こちらよりダウンロード可能です⇒ https://itunes.apple.com/app/id893872243

【背景】

障害がある方や介護が必要な方がより良い生活を送るためには、生活スタイルにあった福祉用具の活用が大切な要因のひとつになります。現在は多種多様の福祉用具があり、専門的な知識や経験がないと、本当に適した福祉用具が選べないことも少なくはありません。そのような問題を解決するために、知識が無い人でも簡単に福祉用具を選べるよう、福祉用具選定アプリ「福なび」を開発しました。

【製品・サービスの概要】

福祉用具選定アプリ「福なび」は、作業療法士が開発した、どんな方でも簡単に自分に適した福祉用具を見つけ出すことができる、障害者・要介護者・介護者・介護関係職が使える日本発の福祉用具選定アプリです。

iOS版が平成26年7月4日からAppStoreにて300円でダウンロード可能です。

<3つの特長>

1:いくつかの質問に答えるだけで、適した福祉用具を選出

各カテゴリーごとに、生活の仕方や自分の状態など、単純な質問にいくつか答えていくだけで、自分に適した福祉用具を見つける事が出来ます。

2:福祉用具の特徴や使い方・調整方法などの情報

福祉用具の特徴や各部位の特徴をイラストをタップすることでご覧いただけます。各福祉用具の使い方や調整方法も分かりやすく解説しています。

3:メールで相談も可能

福祉用具に関する質問やアプリだけでは解決できないことなどの相談をリハビリ専門職の作業療法士がメールにて、直接お答えいたします。

【今後の展望】

福祉用具を販売している企業と協力して、実際の福祉用具の紹介やアプリから福祉用具の購入が行える様にしていく予定です。

用具の使用方法や調整方法も写真や動画を用いて、分かりやすく出来るようにしていく予定です。

【個人事業e'Lifeについて】

本社:〒376-0101 群馬県みどり市大間々町大間々257-6-203

代表者:代表 関本悠貴

設立:2014年2月22日

Tel:080-1087-6427

URL:http://www.elife2014.com

事業内容:福祉用具選定アプリ「福なび」と自助具等の開発・製作・販売

【本件に関するお問い合わせ先】

企業名:e’Life

担当者名:関本悠貴

TEL:080-1087-6427

Email:sekimotococo@yahoo.co.jp

(バリュープレス 2014年7月11日)

『福なび』は、どのような方にも自分に合った福祉用具を活用し、少しでも自分らしい生活を送っていただきたいという想いから開発されたアプリです。どなたでも簡単に、作業療法士の視点で、自分に合った福祉用具の選定をすることが出来ます。

福祉用具選定アプリ「福なび」と自助具の開発・制作・販売を手掛ける、個人事業e'Life(所在地:群馬県みどり市、代表:関本悠貴)は、福祉用具選定アプリ「福なび」の販売を、2014年7月4日(金)より開始します。

こちらよりダウンロード可能です⇒ https://itunes.apple.com/app/id893872243

【背景】

障害がある方や介護が必要な方がより良い生活を送るためには、生活スタイルにあった福祉用具の活用が大切な要因のひとつになります。現在は多種多様の福祉用具があり、専門的な知識や経験がないと、本当に適した福祉用具が選べないことも少なくはありません。そのような問題を解決するために、知識が無い人でも簡単に福祉用具を選べるよう、福祉用具選定アプリ「福なび」を開発しました。

【製品・サービスの概要】

福祉用具選定アプリ「福なび」は、作業療法士が開発した、どんな方でも簡単に自分に適した福祉用具を見つけ出すことができる、障害者・要介護者・介護者・介護関係職が使える日本発の福祉用具選定アプリです。

iOS版が平成26年7月4日からAppStoreにて300円でダウンロード可能です。

<3つの特長>

1:いくつかの質問に答えるだけで、適した福祉用具を選出

各カテゴリーごとに、生活の仕方や自分の状態など、単純な質問にいくつか答えていくだけで、自分に適した福祉用具を見つける事が出来ます。

2:福祉用具の特徴や使い方・調整方法などの情報

福祉用具の特徴や各部位の特徴をイラストをタップすることでご覧いただけます。各福祉用具の使い方や調整方法も分かりやすく解説しています。

3:メールで相談も可能

福祉用具に関する質問やアプリだけでは解決できないことなどの相談をリハビリ専門職の作業療法士がメールにて、直接お答えいたします。

【今後の展望】

福祉用具を販売している企業と協力して、実際の福祉用具の紹介やアプリから福祉用具の購入が行える様にしていく予定です。

用具の使用方法や調整方法も写真や動画を用いて、分かりやすく出来るようにしていく予定です。

【個人事業e'Lifeについて】

本社:〒376-0101 群馬県みどり市大間々町大間々257-6-203

代表者:代表 関本悠貴

設立:2014年2月22日

Tel:080-1087-6427

URL:http://www.elife2014.com

事業内容:福祉用具選定アプリ「福なび」と自助具等の開発・製作・販売

【本件に関するお問い合わせ先】

企業名:e’Life

担当者名:関本悠貴

TEL:080-1087-6427

Email:sekimotococo@yahoo.co.jp

2014年03月15日

4月から外来全科を完全予約制に、熊本大・・・

4月から外来全科を完全予約制に、熊本大- 混雑を回避し、患者サービス向上へ

(CMO 2014年03月13日 16:00 )

熊本大医学部附属病院(熊本市)は4月から、外来すべての診療科で、初診・再診を問わず、完全予約制を実施する。特定の時間に患者が集中するなどの混雑を回避し、患者サービスを向上させるのが狙い。予約をせずに来院した場合は、原則として当日の診療はできないとする。【坂本朝子】

同大は、特定機能病院として地域の医療機関との機能分担を強化するため、2011年4月に7診療科で完全予約制を導入。その後、対象の診療科を順次拡大させてきたが、この4月からは全29診療科で実施する。

担当者は、「今年9月に新しい外来棟がオープンする予定で、そこが現在の外来棟より手狭になることから必要度が増し、全診療科での導入に踏み切った」と話している。

実際の運用は、地域の医療機関から所定の申込票によりファクスで受け付けをし、その後、診療日を決め、この医療機関と患者にファクスもしくは電話で連絡する流れ。ただし、「運用はある程度、弾力的に考えている」とし、患者から直接予約を受け付けることも可能とする。

こうした予約制の導入は、特定の診療科、初診もしくは再診のみなど、限定的な場合もあるが、全国の大学病院で広がっている。既に、東京大医学部附属病院(東京都文京区)や名古屋大医学部附属病院(名古屋市)、鹿児島大病院(鹿児島市)などでも導入されており、今後も増えていきそうだ。

(CMO 2014年03月13日 16:00 )

熊本大医学部附属病院(熊本市)は4月から、外来すべての診療科で、初診・再診を問わず、完全予約制を実施する。特定の時間に患者が集中するなどの混雑を回避し、患者サービスを向上させるのが狙い。予約をせずに来院した場合は、原則として当日の診療はできないとする。【坂本朝子】

同大は、特定機能病院として地域の医療機関との機能分担を強化するため、2011年4月に7診療科で完全予約制を導入。その後、対象の診療科を順次拡大させてきたが、この4月からは全29診療科で実施する。

担当者は、「今年9月に新しい外来棟がオープンする予定で、そこが現在の外来棟より手狭になることから必要度が増し、全診療科での導入に踏み切った」と話している。

実際の運用は、地域の医療機関から所定の申込票によりファクスで受け付けをし、その後、診療日を決め、この医療機関と患者にファクスもしくは電話で連絡する流れ。ただし、「運用はある程度、弾力的に考えている」とし、患者から直接予約を受け付けることも可能とする。

こうした予約制の導入は、特定の診療科、初診もしくは再診のみなど、限定的な場合もあるが、全国の大学病院で広がっている。既に、東京大医学部附属病院(東京都文京区)や名古屋大医学部附属病院(名古屋市)、鹿児島大病院(鹿児島市)などでも導入されており、今後も増えていきそうだ。

タグ :完全予約制熊本大医学部附属病院

2014年03月12日

<国民生活センター>「高い」、「期待したほど聞こえない」...

<国民生活センター>「高い」、「期待したほど聞こえない」...あなたの補聴器選び大丈夫ですか?

(CMO 2014/03/10 17:00 配信)

「補聴器を買ったが高くて支払えないので解約したい」「期待したほど聞こえが改善されないので解約したい」といった補聴器の契約等に関する相談が全国の消費生活センターには数多く寄せられている。

補聴器に関する相談は2003年度237件であったが、2012年度は529件と10年前に比べて倍増。また、毎年度増加傾向にあり、今年度は435件(2014年1月31日までの登録分。前年同期日では365件)となっている。

耳の聞こえが十分でない高齢者からの相談が多く、店頭などで説明を受けたとしても十分理解・納得した上での契約でないケースや、購入するつもりではないときに勧められて十分な聴力の把握もなく契約している例もある。また、家族や福祉関係者など周りの人からの相談も目立つ。

そこで、補聴器の契約等をめぐるトラブルを分析して問題点をまとめ、消費者被害の未然防止・拡大防止のため情報提供するとともに関係機関に要望することとした。

■主な相談事例:

【事例1】

認知症気味の高齢者が補聴器を購入したが聞こえないので返品に行ったら、より高額なものを勧められた

【事例2】

高齢者が補聴器の店に一人で出向いて、勧められるまま両耳分を契約したが、高額なため片耳分への変更を申し出たものの注文品なのでキャンセル不可といわれた

【事例3】

同行者がいない間に補聴器を契約。使用すると頭痛がし、高額なため解約したい

【事例4】

試聴した補聴器は聞こえたが購入したものは何度調整しても聞こえない

【事例5】

メガネ店で高額な補聴器を購入したが、その後病院で「補聴器は使用しないほうがいい」と診断された

【事例6】

補聴器の説明や調整などアフターケアを約束したのに自宅に来てくれない

■事例からみた問題:

1. 自分の耳の聞こえの状態を把握しないまま補聴器を購入している

2. 高齢者が一人で店舗に出向いて補聴器の特徴、メンテナンス(調整)などについてよく理解しないまま契約している

3. 補聴器に関して、販売店の知識・技能やサービス体制が十分でない場合も

4. 「聞こえ」の把握や購入の目的にあった販売がされているのか疑わしいケースも

■消費者へのアドバイス:

1. 補聴器を購入する前に専門医に相談すること

2. 補聴器について情報を収集するとともに、専門的な設備や専門知識・技術を持った者がいる販売店で購入すること

3. 耳の聞こえが十分でない高齢者の補聴器の契約には周りの協力が必要

4. トラブルになった場合など、最寄りの消費生活センターへ相談すること

■事業者への要望:

1. 補聴器を取り扱う販売店の販売・サービス体制の充実・向上を図ること

2. 消費者が機能や価格などを十分に理解した上で販売するようにすること

3. 補聴器に関する情報について啓発を行うこと

■要望先:一般社団法人日本補聴器工業会

◎国民生活センター

http://www.kokusen.go.jp/ncac_index.html

(CMO 2014/03/10 17:00 配信)

「補聴器を買ったが高くて支払えないので解約したい」「期待したほど聞こえが改善されないので解約したい」といった補聴器の契約等に関する相談が全国の消費生活センターには数多く寄せられている。

補聴器に関する相談は2003年度237件であったが、2012年度は529件と10年前に比べて倍増。また、毎年度増加傾向にあり、今年度は435件(2014年1月31日までの登録分。前年同期日では365件)となっている。

耳の聞こえが十分でない高齢者からの相談が多く、店頭などで説明を受けたとしても十分理解・納得した上での契約でないケースや、購入するつもりではないときに勧められて十分な聴力の把握もなく契約している例もある。また、家族や福祉関係者など周りの人からの相談も目立つ。

そこで、補聴器の契約等をめぐるトラブルを分析して問題点をまとめ、消費者被害の未然防止・拡大防止のため情報提供するとともに関係機関に要望することとした。

■主な相談事例:

【事例1】

認知症気味の高齢者が補聴器を購入したが聞こえないので返品に行ったら、より高額なものを勧められた

【事例2】

高齢者が補聴器の店に一人で出向いて、勧められるまま両耳分を契約したが、高額なため片耳分への変更を申し出たものの注文品なのでキャンセル不可といわれた

【事例3】

同行者がいない間に補聴器を契約。使用すると頭痛がし、高額なため解約したい

【事例4】

試聴した補聴器は聞こえたが購入したものは何度調整しても聞こえない

【事例5】

メガネ店で高額な補聴器を購入したが、その後病院で「補聴器は使用しないほうがいい」と診断された

【事例6】

補聴器の説明や調整などアフターケアを約束したのに自宅に来てくれない

■事例からみた問題:

1. 自分の耳の聞こえの状態を把握しないまま補聴器を購入している

2. 高齢者が一人で店舗に出向いて補聴器の特徴、メンテナンス(調整)などについてよく理解しないまま契約している

3. 補聴器に関して、販売店の知識・技能やサービス体制が十分でない場合も

4. 「聞こえ」の把握や購入の目的にあった販売がされているのか疑わしいケースも

■消費者へのアドバイス:

1. 補聴器を購入する前に専門医に相談すること

2. 補聴器について情報を収集するとともに、専門的な設備や専門知識・技術を持った者がいる販売店で購入すること

3. 耳の聞こえが十分でない高齢者の補聴器の契約には周りの協力が必要

4. トラブルになった場合など、最寄りの消費生活センターへ相談すること

■事業者への要望:

1. 補聴器を取り扱う販売店の販売・サービス体制の充実・向上を図ること

2. 消費者が機能や価格などを十分に理解した上で販売するようにすること

3. 補聴器に関する情報について啓発を行うこと

■要望先:一般社団法人日本補聴器工業会

◎国民生活センター

http://www.kokusen.go.jp/ncac_index.html