2012年10月05日

患者は診察室で何を感じているのか・・・

おはようございます。ふくえん熊本の益田です

今日の(こういう系?!の)記事は特に興味があります!

「メタ的視点」や「信頼関係」をNLP(神経言語プログラミング)では、

「メタポジション=第三者的立場」や「信頼関係の形成=ラポール」なんていったりします。

仕事や私生活に限らずコミュニケーションは最も大事な要素ですね

ということで、それ系の名言を2つ

※コミュニケーションの質が人生の質を左右する。~アンソニー・ロビンズ~

※ビジネスでの成功は、10%の知識と90%のコミュニケーション能力である。~ブライアン・トレイシー~

『患者は診察室で何を感じているのか- 「メタ的視点」持つことが大事』

(キャリアブレイン 2012年09月19日 05:00 )

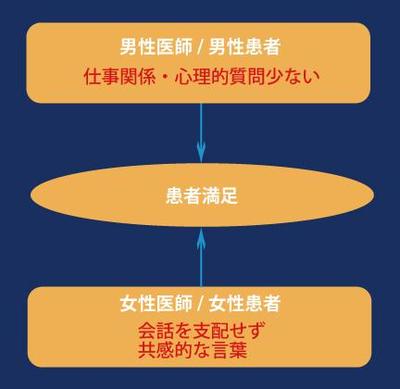

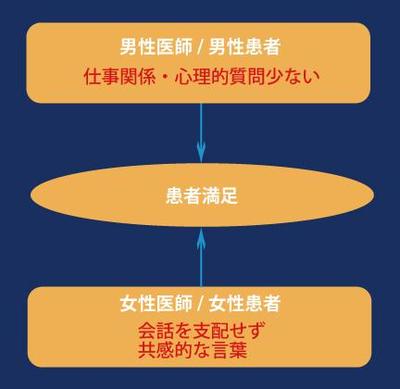

「女性患者は、女性医師が会話を支配せず共感的な言葉をかけると満足度が高くなり、男性患者は、男性医師から仕事関係や心理に関する質問が多いと逆に満足度が下がる結果になりました」―。

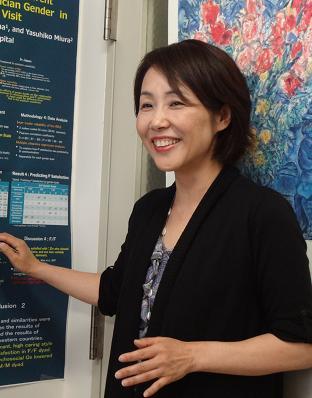

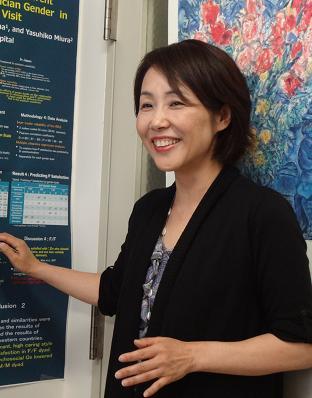

研究成果を説明する東京慈恵会医科大の野呂教授

東京慈恵会医科大人間科学教室の野呂幾久子教授は、医師と患者の会話と、患者満足度の関係を分析したところ、実証的に、このような結果が出たと説明する。野呂教授らの研究グループは9月4-7日、スコットランドで開催された欧州ヘルスコミュニケーション学会国際大会で、この研究成果を発表した。

研究グループは、2009年4月から、10年10月の間、東京都内の3つの病院の総合診療科で、医師と患者の承諾を得た上で、診察室での会話を録音。RIAS(Roter Method of Interaction Process Analysis System)と呼ばれる手法を使い、医師と患者の会話を、「共感」「同意」「質問」「情報提供」「オリエンテーション」などのカテゴリーに分類した上で、それらの頻度をカウント。103のサンプルを対象に、患者満足度との関係を調べた。

今回は、男性医師と男性患者、男性医師と女性患者、女性医師と男性患者、そして女性医師と女性患者の4通りで検証した。

野呂教授は、こう指摘する。「一般的に、医師が患者に共感的な態度をとると、患者満足度が高くなると言われています。今回の研究は、それを基本としながらも、医師や患者の性別によって異なることが実証的に示された点が、興味深いと思います。日本では、この分野の研究は始まったばかりです。医師、患者の年齢や、診療科ごとに違ってくるかもしれません」

医師と患者の会話と患者満足度の関係を、RIASを通じて客観的に解析する野呂教授は、診察場面でのコミュニケーションでは、メタ認知的な視点を持つことが大事ではないかと指摘する。メタ認知的とは、自己の活動をモニタリングした上で、コントロールし、効果的な活動につなげるものだ。医師が、診察室などで患者と言葉を交わしながら、そのやりとりを、客観的な視点から、意識することが大事だというのだ。

「メタ認知的な、視点。つまり自分が、第三の他人になり、自分と相手を見れば、患者とのコミュニケーションが、アンバランスなっても修正できるのではないでしょうか」

■患者満足度調査で、客観的にコミュニケーションを検証

千葉県松戸市の「わざクリニック」(和座一弘院長)は、定期的に調査会社に委託し、患者満足度調査を行っている。患者とのコミュニケーションを客観的に見るように心がけている。

患者満足度調査は、無記名のアンケート調査。和座院長は、「患者さんにどのように見られているか、非常に気になります。結果が出るまでは、どきどきします」と話す。

「2回目の調査の後、患者さんが増えていたので、次回は満足度が高くなるかなと思ったら、結果は逆に下がっていました。理由を考えたら、患者さんが増えたので、患者さんをこなしていたのです。これは良くないと反省しました」。

和座院長は、診察の一連の流れを、「共感」「うながし」「要約」「ドアノブクエッション」という、キーワードで説明するが、特に「要約」の重要性を強調する。

「『要約』は、患者さんとの信頼関係を強めるカギとなります。患者さんに共感して、訴えを引き出し、病状を要約するわけですが、その要約が的確だと、患者さんは、『わたしのことをしっかり考えてくれている』と信頼してくれます」

■患者との信頼関係を醸成し、情報をより多く収集する

和座院長は、東京医科歯科大の臨床教授を務めていて、診療所で医学生や研修医を引き受け、教育をしている。そこには、ある共通点があるという。

「研修医は、早く診断を付けようと、矢継ぎ早に患者さんに質問したりしますが、かえって患者全体が見えなくなってしまいます。大事なのは、信頼関係です。信頼により患者さんもいろいろ話してくれます。その中には、診断において、重要な情報が出て来ることがあります。回り道のようで、一番の近道なのです」

和座院長は、研修医などを指導する中で、自分も学んでいると話す。「わたしにとっても、教育の場は貴重です。わたしは早口になりやすいのですが、研修医から『それでは患者さんは聞きとれなくなります』と指摘されます。その度に、反省します」と笑いながら話してくれた。【君塚靖】

今日の(こういう系?!の)記事は特に興味があります!

「メタ的視点」や「信頼関係」をNLP(神経言語プログラミング)では、

「メタポジション=第三者的立場」や「信頼関係の形成=ラポール」なんていったりします。

仕事や私生活に限らずコミュニケーションは最も大事な要素ですね

ということで、それ系の名言を2つ

※コミュニケーションの質が人生の質を左右する。~アンソニー・ロビンズ~

※ビジネスでの成功は、10%の知識と90%のコミュニケーション能力である。~ブライアン・トレイシー~

『患者は診察室で何を感じているのか- 「メタ的視点」持つことが大事』

(キャリアブレイン 2012年09月19日 05:00 )

「女性患者は、女性医師が会話を支配せず共感的な言葉をかけると満足度が高くなり、男性患者は、男性医師から仕事関係や心理に関する質問が多いと逆に満足度が下がる結果になりました」―。

研究成果を説明する東京慈恵会医科大の野呂教授

東京慈恵会医科大人間科学教室の野呂幾久子教授は、医師と患者の会話と、患者満足度の関係を分析したところ、実証的に、このような結果が出たと説明する。野呂教授らの研究グループは9月4-7日、スコットランドで開催された欧州ヘルスコミュニケーション学会国際大会で、この研究成果を発表した。

研究グループは、2009年4月から、10年10月の間、東京都内の3つの病院の総合診療科で、医師と患者の承諾を得た上で、診察室での会話を録音。RIAS(Roter Method of Interaction Process Analysis System)と呼ばれる手法を使い、医師と患者の会話を、「共感」「同意」「質問」「情報提供」「オリエンテーション」などのカテゴリーに分類した上で、それらの頻度をカウント。103のサンプルを対象に、患者満足度との関係を調べた。

今回は、男性医師と男性患者、男性医師と女性患者、女性医師と男性患者、そして女性医師と女性患者の4通りで検証した。

野呂教授は、こう指摘する。「一般的に、医師が患者に共感的な態度をとると、患者満足度が高くなると言われています。今回の研究は、それを基本としながらも、医師や患者の性別によって異なることが実証的に示された点が、興味深いと思います。日本では、この分野の研究は始まったばかりです。医師、患者の年齢や、診療科ごとに違ってくるかもしれません」

医師と患者の会話と患者満足度の関係を、RIASを通じて客観的に解析する野呂教授は、診察場面でのコミュニケーションでは、メタ認知的な視点を持つことが大事ではないかと指摘する。メタ認知的とは、自己の活動をモニタリングした上で、コントロールし、効果的な活動につなげるものだ。医師が、診察室などで患者と言葉を交わしながら、そのやりとりを、客観的な視点から、意識することが大事だというのだ。

「メタ認知的な、視点。つまり自分が、第三の他人になり、自分と相手を見れば、患者とのコミュニケーションが、アンバランスなっても修正できるのではないでしょうか」

■患者満足度調査で、客観的にコミュニケーションを検証

千葉県松戸市の「わざクリニック」(和座一弘院長)は、定期的に調査会社に委託し、患者満足度調査を行っている。患者とのコミュニケーションを客観的に見るように心がけている。

患者満足度調査は、無記名のアンケート調査。和座院長は、「患者さんにどのように見られているか、非常に気になります。結果が出るまでは、どきどきします」と話す。

「2回目の調査の後、患者さんが増えていたので、次回は満足度が高くなるかなと思ったら、結果は逆に下がっていました。理由を考えたら、患者さんが増えたので、患者さんをこなしていたのです。これは良くないと反省しました」。

和座院長は、診察の一連の流れを、「共感」「うながし」「要約」「ドアノブクエッション」という、キーワードで説明するが、特に「要約」の重要性を強調する。

「『要約』は、患者さんとの信頼関係を強めるカギとなります。患者さんに共感して、訴えを引き出し、病状を要約するわけですが、その要約が的確だと、患者さんは、『わたしのことをしっかり考えてくれている』と信頼してくれます」

■患者との信頼関係を醸成し、情報をより多く収集する

和座院長は、東京医科歯科大の臨床教授を務めていて、診療所で医学生や研修医を引き受け、教育をしている。そこには、ある共通点があるという。

「研修医は、早く診断を付けようと、矢継ぎ早に患者さんに質問したりしますが、かえって患者全体が見えなくなってしまいます。大事なのは、信頼関係です。信頼により患者さんもいろいろ話してくれます。その中には、診断において、重要な情報が出て来ることがあります。回り道のようで、一番の近道なのです」

和座院長は、研修医などを指導する中で、自分も学んでいると話す。「わたしにとっても、教育の場は貴重です。わたしは早口になりやすいのですが、研修医から『それでは患者さんは聞きとれなくなります』と指摘されます。その度に、反省します」と笑いながら話してくれた。【君塚靖】

Posted by ふくえん at 08:30│Comments(0)

│益田日記